第一のお

話

鏡とそのかけらのこと

さあ、きいていらっしゃい。はじめますよ。このお

話を おしまいまできくと、だんだんなにかが はっきりしてきて、つまり、それが わるい

魔法使のお

話であったことがわかるのです。この

魔法使というのは、なかまでも いちばん いけないやつで、それこそ まがいなしの「

悪魔」でした。

さて、ある日のこと、この

悪魔は、たいそうな ごきげんでした。というわけは、それは、

鏡をいちめん

作りあげたからでしたが、その

鏡というのが、どんな けっこうな うつくしいものでも、それにうつると、ほとんど ないも どうぜんに、ちぢこまってしまうかわり、くだらない、みっともない ようすのものにかぎって、よけいはっきりと、いかにも にくにくしく【にくたらしく】 うつるという、ふしぎな せいしつを もったものでした。どんな うつくしい けしきも、この

鏡にうつすと、

煮くたらした ほうれんそう のように見え、どんなに りっぱな ひとたちも、いやな かっこうになるか、どうたいのない、あたまだけで、さかだちするかしました。

顔は

見ちがえるほど ゆがんでしまい、たった、ひとつぼっちの そばかすでも、

鼻や

口いっぱいに

大きくひろがって、うつりました。

「こりゃ おもしろいな。」と、その

悪魔は いいました。ここに、たれかが、やさしい、つつましい

心をおこしますと、それが

鏡には、しかめっつらに うつるので、この魔法使の

悪魔は、じぶんながら、こいつはうまい

発明だわいと、つい わらいださずには、いられませんでした。

この

悪魔は、

魔法学校を ひらいていましたが、そこに かよっている

魔生徒どもは、こんど ふしぎなものが あらわれたと、ほうぼう ふれまわりました。

さて、この

鏡ができたので、はじめて

世界や

人間の ほんとうの すがたが わかるのだと、この れんじゅう【れんちゅう】は ふいちょう【

言いふらす】して あるきました。で、ほうぼうへその

鏡を もちまわった ものですから、とうとう おしまいには、どこの

国でも、どの

人でも、その

鏡に めいめいの、ゆがんだ すがたを みないものは、なくなってしまいました。こうなると、

図にのった

悪魔の でし【

先生について

教えを

受ける

人】どもは、

天までも

昇っていって、

天使たちや

神さままで、わらいぐさ【

笑い

者】に しようと おもいました。

1/49

ところで、

高く

高くのぼって

行けば、

行くほど、その

鏡は よけいひどく、しかめっつらをするので、さすがの

悪魔も、おかしくて、もっていられなくなりました。でもかまわず、

高く

高くとのぼっていって、もう

神さまや

天使のお

住居に

近くなりました。すると、

鏡は あいかわらず、しかめっつらしながら、はげしく ぶるぶる ふるえだしたものですから、ついに

悪魔どもの

手から、

地の

上へおちて、

何千万、

何億万、というのではたりない、たいへんな

数に、こまかく くだけて、とんでしまいました。ところが、これがため、よけい

下界の わざわいに なったというわけは、

鏡のかけらは、せいぜい

砂つぶくらいの

大きさしかないのが、

世界じゅうに とびちって しまったからで、これが

人の

目にはいると、そのまま そこに こびりついて しまいました。すると、その

人たちは、なんでも

物をまちがってみたり、ものごとの わるいほうだけを みるようになりました。それは、そのかけらが、どんな ちいさなものでも、

鏡がもっていた ふしぎな

力を、そのまま、まだ のこして もっていたからです。なかにはまた、

人の しんぞうに はいったものがあって、その しんぞうを、

氷のかけらのように、つめたいものに してしまいました。そのうち いくまいか

大きなかけらもあって、

窓ガラスに

使われるほどでしたが、そんな

窓ガラスのうちから、お

友だちを のぞいてみようとしても、まるで だめでした。ほかのかけらで、めがねに

用いられたものもありましたが、このめがねをかけて、

物を

正しく、まちがいのないように

見ようとすると、とんだ さわぎが おこりました。

悪魔はこんなことを、たいへん おもしろがって、おなかをゆすぶって、くすぐったがって、わらいました。ところで、ほかにもまだ、こまかいかけらは、

空のなかに ただよっていました。さあ、これからがお

話なのですよ。

第二のお

話

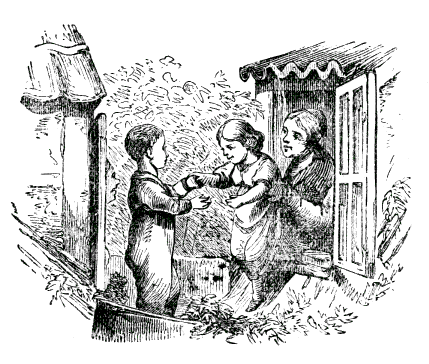

男の

子と

女の

子

たくさんの

家がたてこんで、おおぜい

人が すんでいる

大きな

町では、たれでも、

庭にするだけの、あき

地を もつわけには いきませんでした。ですから、たいてい、

植木ばちの

花をみて、まんぞくしなければ なりませんでした。

そういう

町に、ふたりの まずしい こどもが すんでいて、

植木ばちよりも いくらか

大きな

花ぞのを もっていました。

2/49

その ふたりの こどもは、にいさんでも

妹でも ありませんでしたが、まるで ほんとうの きょうだいのように、

仲よくしていました。そのこどもたちの

両親は、おむこうどうし【ともに

妻の

家に

入った

婿】で、その

住んでいる

屋根うらべやは、

二軒の

家の

屋根と

屋根とがくっついた

所に、むかいあっていました。そのしきりの

所には、

一本の

雨どいがとおっていて、

両方から、ひとつずつ、ちいさな

窓が、のぞいていました。で、とい を ひとまたぎ しさえすれば、こちらの

窓からむこうの

窓へいけました。

こどもの

親たちは、それぞれ

木の

箱を

窓の

外にだして、

台所でつかうお

野菜をうえておきました。そのほかに ちょっとした

ばら をひと

株うえておいたのが、みごとにそだって、いきおいよく のびていました。ところで

親たちの おもいつきで、その

箱を、

といをまたいで、

横にならべておいたので、

箱は

窓と

窓とのあいだで、むこうから こちらへと、つづいて、そっくり、

生きのいい

花のかべを、ふたつならべたように

見えました。えんどう

豆のつるは、

箱から

下のほうに たれさがり、

ばらの

木は、いきおいよく

長い

枝をのばして、それがまた、

両方の

窓にからみついて、おたがいに おじぎを しあっていました。まあ

花と

青葉でこしらえた、アーチのようなものでした。その

箱は、

高い

所にありましたし、こどもたちは、その

上に はいあがっては いけないのを しっていました。そこで、

窓から

屋根へ

出て、ばらの

花の

下にある、ちいさな こしかけに、こしをかける おゆるしをいただいて、そこで おもしろそうに、あそびました。

冬になると、そういう あそびも だめになりました。

窓はどうかすると、まるっきり こおりついて しまいました。そんなとき、こどもたちは、だんろの

上で

銅貨をあたためて、こおった

窓ガラスに、この

銅貨をおしつけました。すると、そこに まるい、まんまるい、きれいな のぞきあなが できあがって、この あなのむこうに、

両方の

窓からひとつずつ、それはそれは うれしそうな、やさしい

目が ぴかぴか

光ります、それがあの

男の子と、

女の子でした。

男の

子は

カイ、

女の

子は

ゲルダといいました。

夏のあいだは、ただひとまたぎで、いったりきたり したものが、

冬になると、ふたりの こどもは、いくつも、いくつも、はしごだんを、おりたり あがったり しなければ、なりませんでした。

3/49

外には、

雪がくるくる

舞っていました。

「あれはね、

白いみつばちが あつまって、とんでいるのだよ。」と、

おばあさんがいいました。

「あのなかにも、

女王ばちがいるの。」と、

男の子はたずねました。この

子は、ほんとうの みつばちに、そういうもののいることを、しっていたのです。

「ああ、いるともさ。」と、

おばあさんは いいました。「その

女王ばちは、いつも たくさん なかまの あつまっているところに、とんでいるのだよ。なかまのなかでも、いちばん からだが

大きくて、けっして

下に じっとしてはいない。すぐと

黒い

雲のなかへ とんで はいってしまう。ま

夜中に、いく

晩も、いく

晩も、

女王は

町の

通から

通へ とびまわって、

窓のところをのぞくのさ。すると ふしぎと そこでこおってしまって、

窓は

花を ふきつけたように、

見えるのだよ。」

「ああ、それ、みたことがありますよ。」と、こどもたちは、

口をそろえて

叫びました。そして、すると、これは ほんとうの

話なのだ、と おもいました。

「

雪の

女王さまは、うちのなかへも はいってこられるかしら。」と、

女の子がたずねました。

「くるといいな。そうすれば、ぼく、それを あたたかいストーブの

上にのせてやるよ。すると

女王は とろけてしまうだろう。」と、

男の子がいいました。

でも、

おばあさんは、

男の子のかみの

毛をなでながら、ほかのお

話をしてくれました。

その

夕方、

カイはうちにいて、

着物を

半分ぬぎかけながら、ふと おもいついて、

窓のそばの、いすの

上にあがって、れいの ちいさな のぞきあなから、

外をながめました。おもてには、ちらちら、こな

雪が

舞っていましたが、そのなかで

大きなかたまりが ひとひら、

植木箱のはしに おちました。すると みるみるそれは

大きくなって、とうとうそれが、まがいのない【まちがいなく】、わかい、ひとりの

女の

人になりました。もう

何百万という

数の、

星のように

光るこな

雪で

織った、うすい

白い

紗の

着物を

着ていました。

4/49

やさしい

女の

姿はしていましたが、

氷のからだを していました。ぎらぎらひかる

氷のからだをして、そのくせ

生きているのです。その

目は、あかるい

星を ふたつならべたようでしたが、おちつきも

休みもない

目でした。

女は、

カイのいる

窓のほうに、うなずきながら、

手まねぎしました。

カイはびっくりして、いすからとびおりて しまいました。すぐそのあとで、

大きな

鳥が、

窓の

外をとんだような、けはいが しました。

そのあくる

日は、からりとした、

霜日より【

霜が

降りたあとの、いい

天気】でした。――それからは、

日にまし、

雪どけの ようき になって、とうとう

春が、やってきました。お

日さまは あたたかに、

照りかがやいて、

緑がもえだし、

つばめは

巣をつくりはじめました。あのむかいあわせの

屋根うらべやの

窓も、また、あけひろげられて、

カイと

ゲルダとは、アパートのてっぺんの

屋根上の

雨どいの、ちいさな

花ぞので、ことしも あそびました。

この

夏は、じつにみごとに、ばらの

花が さきました。

女の

子の

ゲルダは、ばらのことの うたわれている、さんび

歌をしっていました。そして、ばらの

花というと、

ゲルダはすぐ、じぶんの

花ぞのの ばらのことを かんがえました。

ゲルダは、そのさんび

歌を、

カイにうたってきかせますと、

カイもいっしょに うたいました。

「ばらのはな さきてはちりぬ

おさなごエス やがてあおがん」

ふたりのこどもは、

手をとりあって、ばらの

花にほおずりして、

神さまの、みひかりのかがやく、お

日さまをながめて、おさなご

エスが、そこに、おいでになるかのように、うたいかけました。なんという、

楽しい

夏の

日だったでしょう。いきいきと、いつまでも さくことを やめないようにみえる、ばらの

花のにおいと、

葉のみどりにつつまれた、この

屋根の

上は、なんて いいところでしたろう。

カイと

ゲルダは、ならんで

掛けて、けものや

鳥のかいてある、

絵本をみていました。ちょうどそのとき――お

寺の、

大きな

塔の

上で、とけいが、

五つうちましたが――

カイは、ふと、

「あッ、なにか ちくりと むねにささったよ。それから、

目にも なにか とびこんだようだ。」と、いいました。

あわてて、

カイのくびを、

ゲルダがかかえると、

男の子は

目をぱちぱち やりました。でも、

目のなかには なにもみえませんでした。

「じゃあ、とれてしまったのだろう。」と、

カイはいいましたが、それは、とれたのではありませんでした。

カイの

目にはいったのは、れいの

鏡から、とびちった かけらでした。そら、おぼえているでしょう。

5/49

あのいやな、

魔法の

鏡のかけらで、その

鏡にうつすと、

大きくて いいものも、ちいさく、いやなものに、みえるかわり、いけない わるいものほど、いっそう きわだって わるく

見え、なんによらず、

物事の

あらが、すぐめだって

見えるのです。かわいそうに、

カイは、しんぞうに、かけらがひとつ はいってしまいましたから、まもなく、それは

氷のかたまりのように、なるでしょう。それなり【そうなれば】、もう いたみはしませんけれども、たしかに、しんぞうの

中にのこりました。

「なんだって べそをかくんだ。」と、

カイはいいました。「そんなみっともない

顔をして、ぼくは、もうどうもなってやしないんだよ。」

「チェッ、なんだい。」こんなふうに、

カイはふいに、いいだしました。「あのばらは

虫がくっているよ。このばらも、ずいぶん へんてこなばらだ。みんな きたならしい ばら だな。

植わっている

箱も

箱なら、

花も

花だ。」

こういって、

カイは、

足で

植木の

箱をけとばして、ばらの

花を ひきちぎって しまいました。

「

カイちゃん、あんた、なにをするの。」と、

ゲルダはさけびました。

カイは、

ゲルダのおどろいた

顔をみると、また ほかのばらの

花を、もぎり【ちぎりとり】だしました。それから、じぶんのうちの

窓の

中にとびこんで、やさしい

ゲルダとも、はなれてしまいました。

ゲルダが そのあとで、

絵本をもって あそびにきたとき、

カイは、そんなもの、かあさんに だっこされている、あかんぼの みるものだ、といいました。また、

おばあさまがお

話をしても、

カイは のべつに【ひっきりなしに】「だって、だって。」とばかり いっていました。それどころか、すきをみて、

おばあさまの うしろにまわって、

目がねをかけて、

おばあさまの

口まねまで、してみせました。しかも、なかなか じょうずに やったので、みんなは おかしがって わらいました。まもなく

カイは、

町じゅうの

人たちの、

身ぶりや

口まねでも、できるようになりました。なんでも、ひとくせ かわったことや、みっともないことなら、

カイはまねすることを おぼえました。

「あの

子はきっと、いい あたまなのに ちがいない。」

6/49

と、みんないいましたが、それは、

カイの

目のなかにはいった

鏡のかけらや、しんぞうの

奥ふかくささった、

鏡のかけらの させることでした。そんなわけで、

カイは まごころを ささげて、じぶんをしたってくれる

ゲルダまでも、いじめだしました。

カイのあそびも、すっかりかわって、ひどく こましゃくれた【

子供が

変に

大人ぶって

振る

舞う

生意気な

言動】ものになりました。――ある

冬の

日、こな

雪がさかんに

舞いくるっているなかで、

カイは

大きな

虫目がねをもって、そとに でました。そして

青い うわぎのすそを ひろげて、そのうえに ふってくる

雪を うけました。

「さあ、この

目がねのところから のぞいてごらん、

ゲルダちゃん。」と、

カイはいいました。なるほど、

雪のひとひらが、ずっと

大きく

見えて、みごとにひらいた

花か、

六角の

星のようで、それは まったく うつくしいもので ありました。

「ほら、ずいぶん たくみに できているだろう。ほんとうの

花なんか

見るよりも、ずっと おもしろいよ。かけたところなんか、ひとつだってないものね。きちんと

形をくずさずにいるのだよ。ただ とけさえ しなければね。」と、

カイはいいました。

そののち まもなく、

カイは あつい

手ぶくろをはめて、

そりをかついで、やってきました。そして

ゲルダにむかって、

「ぼく、ほかのこどもたちの あそんでいる、ひろばのほうへ いってもいいと、いわれたのだよ。」と、ささやくと、そのまま いってしまいました。

その

大きなひろばでは、こどもたちのなかでも、あつかましいのが、そりを、おひゃくしょうたちの

馬車の、うしろに いわえつけて【

結んで】、じょうずに

馬車といっしょに すべっていました。これは、なかなか おもしろいことでした。こんなことで、こどもたち たれ【だれ】も、むちゅうになって あそんでいると、そこへ、いちだい、

大きなそりが やってきました。それは、まっ

白にぬってあって、なかにたれだか、そまつな

白い

毛皮にくるまって、

白い そまつな ぼうしを かぶった

人がのっていました。そのそりは

二回ばかり、ひろばを ぐるぐるまわりました。

7/49

そこで

カイは、さっそくそれに、じぶんの ちいさなそりを、しばりつけて、いっしょに すべっていきました。その

大そりは、だんだんはやくすべって、やがて、つぎの

大通を、まっすぐに、はしっていきました。そりを はしらせていた

人は、くるりとふりかえって、まるでよく

カイをしっているように、なれなれしいようすで、うなずきましたので、

カイは つい そりをとくのを やめてしまいました。こんなぐあいにして、とうとうそりは

町の

門のそとに、でてしまいました。そのとき、

雪が、ひどくふってきたので、

カイはじぶんの

手のさきも みることが できませんでした。それでもかまわず、そりは はしっていきました。

カイはあせって、しきりと つなをうごかして、その

大そりから はなれようとしましたが、

小そりは しっかりと

大そりに しばりつけられていて、どうにもなりませんでした。ただもう、

大そりにひっぱられて、

風のように とんでいきました。

カイは

大声をあげて、すくいを もとめましたが、たれの

耳にも、きこえませんでした。

雪は ぶっつけるように ふりしきりました。そりは

前へ

前へと、とんでいきました。ときどき、そりが とびあがるのは、

生がきや、おほりの

上を、とびこすのでしょうか、

カイは まったく ふるえあがって しまいました。

主の おいのりを しようと

思っても、あたまに うかんでくるのは、かけざんの

九九ばかりでした。

こな

雪のかたまりは、だんだん

大きくなって、しまいには、

大きな

白い にわとりのように なりました。ふとその

雪のにわとりが、

両がわに とびたちました。とたんに、

大そりは とまりました。そりを はしらせていた

人が、たちあがったのを

見ると、

毛皮の がいとう も ぼうし も、すっかり

雪で できていました。それはすらりと、

背の

高い、

目のくらむようにまっ

白な

女の

人でした。それが

雪の

女王だったのです。

「ずいぶん よく はしったわね。」と、

雪の

女王はいいました。「あら、あんた、ふるえているのね。わたしのくまの

毛皮におはいり。」

こういいながら

女王は、

カイを じぶんのそりにいれて、かたわらに すわらせ、

カイのからだに、その

毛皮をかけてやりました。

8/49

すると

カイは、まるで

雪のふきつもったなかに、うずめられたように感じました。

「まださむいの。」と、

女王はたずねました。それから

カイのひたいに、ほおを つけました。まあ、それは、

氷よりももっとつめたい

感じでした。そして、もう

半分氷のかたまりに なりかけていた、

カイのしんぞうに、じいんと しみわたりました。

カイはこのまま

死んでしまうのではないかと、おもいました。――けれど、それもほんのわずかのあいだで、やがて

カイは、すっかり、きもちがよくなって、もう

身のまわりの さむさなど、いっこう

気にならなくなりました。

「ぼくのそりは――ぼくのそりを、わすれちゃいけない。」

カイがまず

第一におもいだしたのは、じぶんの そりのことで ありました。そのそりは、

白いにわとりのうちの一わに、しっかりと むすびつけられました。このにわとりは、そりを せなかにのせて、

カイのうしろで とんでいました。

雪の

女王は、またもういちど、

カイに ほおずりしました。それで、

カイは、もう、かわいらしい

ゲルダのことも、

おばあさまのことも、うちのことも、なにもかも、すっかりわすれてしまいました。

「さあ、もうほおずりは やめましょうね。」と、

雪の

女王はいいました。「このうえすると、お

前を

死なせてしまうかもしれないからね。」

カイは

女王をみあげました。まあ その うつくしいことといったら。

カイは、これだけかしこそうな りっぱな

顔がほかにあろうとは、どうしたって おもえませんでした。いつか

窓のところにきて、

手まねきしてみせたときとちがって、もうこの

女王が、

氷でできているとは、おもえなくなりました。

カイの

目には、

女王は、

申しぶんなく かんぜんで、おそろしい などとは、

感じなくなりました。それで うちとけて、じぶんは

分数までも、あんざんで、できることや、じぶんの

国が、いく

平方マイルあって、どのくらいの

人口があるか、しっていることまで、

話しました。

女王は、しじゅう、にこにこして、それをきいていました。それが、なんだ、しっていることは、それっぱかしかと、いわれたようにおもって、あらためて、ひろいひろい

大空をあおぎました。すると、

女王は

カイをつれて、たかくとびました。

9/49

高い

黒雲の

上までも、とんで

行きました。あらしは ざあざあ、ひゅうひゅう、ふきすさんで、

昔の

歌でも うたっているようでした。

女王と

カイは、

森や、

湖や、

海や、

陸の

上を、とんで

行きました。

下のほうでは、つめたい

風がごうごううなって、おおかみ の むれが ほえたり、

雪が しゃっしゃっと きしったり【きしむような音をたてたり】して、その

上に、まっくろなからすがカアカアないて とんでいました。しかし、はるか

上のほうには、お

月さまが、

大きくこうこうと、

照っていました。このお

月さまを、ながいながい

冬の

夜じゅう、

カイは ながめて あかしました。ひるになると、

カイは

女王の

足もとで ねむりました。

第三のお

話

魔法の

使える

女の

花ぞの

ところで、

カイが、あれなり【あれきり】 かえってこなかったとき、あの

女の

子の

ゲルダは、どうしたでしょう。

カイは まあ どうしたのか、たれも【だれも】 しりませんでした。なんの

手がかりも えられませんでした。こどもたちの

話でわかったのは、

カイが よその

大きなそりに、じぶんの そりを むすびつけて、

町をはしりまわって、

町の

門から そとへ でていったと いうことだけでした。さて、それから

カイが どんなことに なってしまったか、たれも【だれも】 しっているものは ありませんでした。いくにんもの

人のなみだが、この

子のために、そそがれました。そして、あの

ゲルダは、そのうちでも、ひとり、もう ながいあいだ、むねの やぶれるほどに なきました。――みんなのうわさでは、

カイは

町のすぐそばを

流れている

川におちて、おぼれて しまったのだろう と いうことでした。ああ、まったく ながいながい、いんきな

冬でした。

いま、

春はまた、あたたかいお

日さまの

光と つれだって やってきました。

「

カイちゃんは

死んでしまったのよ。」と、

ゲルダはいいました。

「わたしは そう おもわないね。」と、お

日さまが いいました。

「

カイちゃんは

死んでしまったのよ。」と、

ゲルダは

つばめに いいました。

「わたしは そうおもいません。」と、

つばめたちは こたえました。そこで、おしまいに、

ゲルダは、じぶんでも、

カイは

死んだのではないと、おもうように なりました。

10/49

「あたし、あたらしい

赤いくつを おろすわ。あれは

カイちゃんの まだみなかった くつよ。あれをはいて

川へおりていって、

カイちゃんのことを きいてみましょう。」と、

ゲルダは、ある

朝いいました。で、

朝はやかったので、

ゲルダは まだねむっていた

おばあさまに、せっぷんして、

赤いくつをはき、たったひとりぼっちで、

町の

門を

出て、

川のほうへ あるいていきました。

「

川さん、あなたが、わたしの すきな おともだちを、とっていってしまった というのは、ほんとうなの。この

赤いくつをあげるわ。そのかわり、

カイちゃんを かえしてね。」

すると

川の

水が、よしよし というように、みょうに

波だって みえたので、

ゲルダは じぶんの もっているもののなかで いちばんすきだった、

赤いくつを ぬいで、ふたつとも、

川のなかに なげこみました。ところが、くつは

岸の

近くに おちたので、さざ

波がすぐ、

ゲルダの

立っているところへ、くつを はこんで きてしまいました。まるで

川は、

ゲルダから、いちばん だいじなものを もらうことを のぞんで いないように

見えました。なぜなら、

川は

カイを かくしては いなかったからです。けれど、

ゲルダは、くつを もっと とおくのほうへ なげないから いけなかったのだと おもいました。そこで、あしの しげみに うかんでいた

小舟に のりました。そして

舟の いちばん はしへ いって、そこから くつを なげこみました。でも、

小舟は しっかりと

岸に もやって【

繋ぎ

止めて】なかったので、くつを なげるので

動かした ひょうしに、

岸から すべり

出して しまいました。それに

気がついて、

ゲルダは、いそいで ひっかえそうと しましたが、

小舟の こちらのはしまで こないうちに、

舟は

二三尺【60㎝~90㎝】も

岸からはなれて、そのままで、どんどんはやく

流れていきました。

そこで、

ゲルダは、たいそうびっくりして、なきだしましたが、

すずめのほかは、たれも【だれも】その

声をきくものは ありませんでした。

すずめには、

ゲルダをつれかえる

力は ありませんでした。

11/49

でも、

すずめたちは、

岸にそってとびながら、

ゲルダをなぐさめるように、

「だいじょうぶ、ぼくたちがいます。」と、なきました。

小舟は、ずんずん

流れに はこばれて いきました。

ゲルダは、

足に くつしたを はいただけで、じっと

舟のなかに すわったままでいました。ちいさな

赤いくつは、うしろのほうで、ふわふわ ういていましたが、

小舟に おいつくことは できませんでした。

小舟のほうが、くつよりも、もっとはやく ながれていったからです。

岸は、うつくしい けしきでした。きれいな

花が さいていたり、

古い

木が

立っていたり、ところどころ、なだらかな

土手には、ひつじ や めうしが、あそんでいました。でも、にんげんの

姿は

見えませんでした。

『ことによると、この

川は、わたしを、

カイちゃんのところへ、つれていって くれるのかもしれないわ。』と、

ゲルダはかんがえました。

それで、だんだん げんきが でてきたので、

立ちあがって、ながいあいだ、

両方の

青あおと うつくしい

岸を ながめていました。それから

ゲルダは、

大きな さくらんぼばたけ の ところにきました。そのはたけの

中には、ふうがわりな、

青や

赤の

窓のついた、

一けんのちいさな

家がたっていました。その

家はかやぶきで、おもてには、

舟で

通りすぎる

人たちのほうにむいて、

木製の ふたりの へいたいが、

銃剣を

肩に

立っていました。

ゲルダは、それを ほんとうの へいたい かとおもって、こえを かけました。しかし、いうまでもなく そのへいたいは、なんの こたえも しませんでした。

ゲルダは すぐそのそばまできました。

波が

小舟を

岸のほうに はこんだからです。

ゲルダはもっと

大きなこえで、よびかけてみました。すると、その

家のなかから、

撞木杖【

握りがT

字形の

杖】にすがった、たいそう

年とった

おばあさんが

出てきました。

おばあさんは、

目のさめるように きれいな

花をかいた、

大きな

夏ぼうしをかぶっていました。「やれやれ、かわいそうに。

12/49

どうしておまえさんは、そんなに

大きな

波のたつ

上を、こんな とおいところまで

流れてきたのだね。」と、

おばあさんはいいました。

それから

おばあさんは、ざぶりざぶり

水の

中にはいって、

撞木杖で

小舟をおさえて、それを

陸のほうへ ひっぱってきて、

ゲルダを だきおろしました。

ゲルダはまた

陸にあがることのできたのを うれしいと おもいました。でも、この みなれない

おばあさんは、すこし、こわいようでした。

「さあ、おまえさん、

名まえを なんというのだか、またどうして、ここへやってきたのだか、

話してごらん。」と、

おばあさんは いいました。そこで

ゲルダは、なにもかも、

おばあさんに

話しました。

おばあさんは うなずきながら、「ふん、ふん。」と、いいました。

ゲルダは、すっかり

話してしまってから、

おばあさんが

カイを みかけなかったかどうか、たずねますと、

おばあさんは、

カイは まだここを

通らないが、いずれそのうち、ここを

通るかもしれない。まあ、そう、くよくよおもわないで、

花をながめたり、さくらんぼをたべたりしておいで。

花はどんな

絵本のよりも、ずっときれいだし、その

花びらの

一まい、

一まいが、ながいお

話をしてくれるだろうからと いいました。それから

おばあさんは、

ゲルダの

手をとって、じぶんのちいさな

家へつれていって、

中から

戸に かぎをかけました。

その

家の

窓は、たいそう

高くて、

赤いのや、

青いのや、

黄いろの

窓ガラスだったので、お

日さまの

光は おもしろい

色にかわって、きれいに、へやのなかに さしこみました。つくえの

上には、とてもおいしい さくらんぼが おいてありました。そして

ゲルダは、いくらたべてもいいという、おゆるしが でたものですから、おもうぞんぶん それをたべました。

ゲルダが さくらんぼをたべているあいだに、

おばあさんが、

金の

くしで、

ゲルダのかみの

毛をすきました。そこで、

ゲルダのかみの

毛は、ばらの

花のような、まるっこくて、かわいらしい

顔のまわりで、

金色に ちりちりまいて、

光っていました。「わたしは

長いあいだ、おまえのような、かわいらしい

女の

子がほしいとおもっていたのだよ。さあ これから、わたしたちといっしょに、なかよく くらそうね。」

13/49

と、

おばあさんは いいました。そして

おばあさんが、

ゲルダのかみの

毛に くしをいれてやっているうちに、

ゲルダはだんだん、なかよしの

カイのことなどは わすれてしまいました。というのは、この

おばあさんは

魔法が

使えるからでした。けれども、

おばあさんは、わるい

魔女ではありませんでした。

おばあさんは じぶんのたのしみに、ほんのすこし

魔法を

使うだけで、こんども、それをつかったのは、

ゲルダをじぶんの

手もとに おきたいためでした。そこで、

おばあさんは、

庭へ

出て、そこの ばらの

木にむかって、かたっぱしから

撞木杖をあてました。すると、いままで うつくしく、さきほこっていた ばらの

木も、みんな、

黒い

土の

中に しずんでしまったので、もうたれの【だれの】

目にも、どこに いままで ばらの

木があったか、わからなくなりました。

おばあさんは、

ゲルダがばらを

見て、

自分の

家の ばらのことを かんがえ、

カイのことを おもいだして、ここから にげていってしまうと いけないと おもったのです。

さて、

ゲルダは

花ぞのに あんない されました。――そこは、まあなんという、いい

香りが あふれていて、

目のさめるように、きれいな ところでしたろう。

花という

花は、こぼれるように さいていました。そこでは、

一ねんじゅう

花が さいていました。どんな

絵本の

花だって、これより うつくしく、これより にぎやかな

色に さいてはいませんでした。

ゲルダは おどりあがって よろこびました。そして

夕日が、

高い さくらの

木の むこうにはいってしまうまで、あそびました。それから

ゲルダは、

青い すみれの

花が いっぱいつまった、

赤い

絹のクッションのある、きれいなベッドの

上で、

結婚式の

日の

女王さまのような、すばらしい

夢をむすびました【

見ました】。

そのあくる日、

ゲルダは、また、あたたかいお

日さまの ひかりをあびて、

花たちと あそびました。こんなふうにして、いく

日もいく

日も たちました。

ゲルダは

花ぞのの

花を のこらずしりました。そのくせ、

花ぞのの

花は、かずこそ ずいぶんたくさん ありましたけれど、

ゲルダにとっては、どうもまだなにか、ひといろ たりないように おもわれました。でも、それが なんの

花であるか、わかりませんでした。

14/49

するうち【そうしているうちに】ある

日、

ゲルダは なにげなく すわって、

花をかいた

おばあさんの

夏ぼうしを、ながめていましたが、その

花のうちで、いちばんうつくしいのは、ばらの

花でした。

おばあさんは、ほかのばらの

花をみんな

見えないように、かくしたくせに、じぶんのぼうしにかいた ばらの

花を、けすことを、つい わすれていたのでした。まあ

手ぬかりということは、たれ【だれ】にでもあるものです。

「あら、ここのお

庭には、ばらがないわ。」と、

ゲルダはさけびました。

それから、

ゲルダは、

花ぞのを、いくどもいくども、さがしまわりましたけれども、ばらの

花は、ひとつも みつかりませんでした。そこで、

ゲルダは、

花ぞのにすわって なきました。ところが、なみだが、ちょうど ばらが うずめられた

場所の

上におちました。あたたかい なみだが、しっとりと

土をしめらすと、ばらの

木は、みるみる しずまない

前と おなじように、

花をいっぱいつけて、

地の

上に あらわれてきました。

ゲルダはそれをだいて、せっぷんしました。そして、じぶんのうちの ばらを おもいだし、それといっしょに、

カイのことも おもいだしました。

「まあ、あたし、どうして、こんなところに ひきとめられていたのかしら。」と、

ゲルダはいいました。「あたし、

カイちゃんを さがさなくては ならなかったのだわ――

カイちゃん、どこにいるか、しらなくって。あなたは、

カイちゃんが

死んだとおもって。」と、

ゲルダは、ばらにききました。

「

カイちゃんは

死にはしませんよ。わたしどもは、いままで

地のなかにいました。そこには

死んだ

人は みないましたが、でも、

カイちゃんは みえませんでしたよ。」と、ばらの

花が こたえました。

「ありがとう。」と、

ゲルダはいって、ほかの

花のところへいって、ひとつひとつ、うてな【

花びらを

包み

支える

緑色の

部分】のなかを のぞきながら たずねました。「

カイちゃんはどこにいるか、しらなくって。」

でも、どの

花も、

日なたぼっこしながら、じぶんたちのつくったお

話や、おとぎばなしのことばかり かんがえていました。

15/49

ゲルダはいろいろと

花にきいてみましたが、どの

花も

カイのことについては、いっこうに しりませんでした。

ところで、

おにゆりは、なんといったでしょう。

「あなたには、たいこの

音が、ドンドンというのが きこえますか。あれには、ふたつの

音しかないのです。だからドンドンと いつでもやっているのです。

女たちがうたう、とむらいの うたを おききなさい。また、

坊さんのあげる、おいのりを おききなさい。――インド

人の

やもめ【

夫をなくした

女】は、

火葬のたきぎのつまれた

上に、ながい

赤いマントをまとって

立っています。

炎がその

女と、

死んだ

夫の しかばね【

死体】のまわりに たちのぼります。でもインドの

女は、ぐるりにあつまった

人たちのなかの、

生きている ひとりの

男のことを かんがえているのです。その

男の

目は

炎よりも あつく もえ、その

男のやくような

目つきは、やがて、

女のからだを やきつくして

灰にする

炎などよりも、もっとはげしく、

女の

心の

中で、もえていたのです。

心の

炎は、

火あぶりの たきぎのなかで、もえつきるものでしょうか。」

「なんのことだか、まるでわからないわ。」と、

ゲルダがこたえました。

「わたしの

話はそれだけさ。」と、

おにゆりは いいました。

ひるがおは、どんなお

話をしたでしょう。

「せまい

山道のむこうに、

昔の さむらいのお

城が ぼんやりみえます。くずれかかった、

赤い

石がきのうえには、つたが ふかく おいしげって、ろだい【バルコニー】のほうへ、ひと

葉ひと

葉、はいあがっています。ろだい【バルコニー】の

上には、うつくしいおとめが、らんかん【

手すり】によりかかって、おうらいを みおろしています。どんな ばらの

花でも、そのおとめほど、みずみずとは

枝に さきだしません。どんなりんごの

花でも、こんなに かるがるとしたふうに、

木から

風が はこんでくることは ありません。まあ、おとめのうつくしい

絹の

着物の さらさらなること。

あの

人はまだこないのかしら。」

「あの

人というのは、

カイちゃんのことなの。」

16/49

と、

ゲルダがたずねました。

「わたしは、ただ、わたしのお

話をしただけ。わたしの

夢をね。」と、

ひるがおは こたえました。

かわいい、まつゆきそうは、どんなお

話をしたでしょう。

「

木と

木のあいだに、つなでつるした

長い

板が さがっています。ぶらんこなの。

雪のように

白い

着物を

着て、ぼうしには、ながい、

緑色の

絹のリボンをまいた、ふたりのかわいらしい

女の

子が、それにのって ゆられています。この

女の

子たちよりも、大きい

男きょうだいが、そのぶらんこに

立って のっています。

男の

子は、かた

手にちいさなお

皿をもってるし、かた

手には

土製のパイプを にぎっているので、からだを ささえるために、つなに うでをまきつけています。

男の

子は シャボンだまを ふいているのです。ぶらんこがゆれて、シャボンだまは、いろんなうつくしい

色にかわりながら とんで

行きます。いちばんおしまいのシャボンだまは、

風にゆられながら、まだパイプのところに ついています。ぶらんこは とぶように ゆれています。あら、シャボンだまのように

身のかるい

黒犬があと

足で

立って、のせてもらおうと しています。ぶらんこはゆれる、

黒犬はひっくりかえって、ほえているわ。からかわれて、おこっているのね。シャボンだまは はじけます。――ゆれるぶらんこ。われて こわれる シャボンだま。――これがわたしの

歌なんです。」

「あなたのお

話は、とてもおもしろそうね。けれどあなたは、かなしそうに

話しているのね。それからあなたは、

カイちゃんのことは、なんにも

話してくれないのね。」

ヒヤシンスの

花は、どんなお

話をしたでしょう。

「あるところに、

三人の、すきとおるように うつくしい、きれいな

姉いもうとが おりました。なかで いちばん

上のむすめの

着物は

赤く、

二ばん

目のは

水色で、

三ばん

目のは まっ

白でした。きょうだいたちは、

手をとりあって、さえた

月の

光の

中で、

静かな

湖のふちにでて、おどりを おどります。

三人とも

妖女ではなくて、にんげん でした。

17/49

そのあたりには、なんとなく あまい、いいにおいが していました。むすめたちは

森のなかに きえました。あまい、いいにおいが、いっそう つよく なりました。すると、その

三人の うつくしい むすめを いれた

三っのひつぎが、

森のしげみから、すうっと あらわれてきて、

湖のむこうへ わたって いきました。つちぼたるが、そのぐるりを、

空に

舞っている ちいさな ともしびの ように、ぴかりぴかり していました。おどりくるっていた

三人のむすめたちは、ねむったのでしょうか。

死んだのでしょうか。――

花のにおいは いいました。あれは なきがら【

亡くなった

人の

残された

体】です。ゆうべの

鐘がなくなったひとたちをとむらいます。」

「ずいぶん かなしいお

話ね。あなたの、その つよいにおいを かぐと、あたし

死んだ そのむすめさんたちのことを、おもいださずには いられませんわ。ああ、

カイちゃんは、ほんとうに

死んで しまったのかしら。

地のなかに はいっていた ばらの

花は、

カイちゃんは

死んではいないと いってるけれど。」

「チリン、カラン。」と、ヒヤシンスの すずが なりました。「わたしは

カイちゃんのために、なっているのでは ありません。

カイちゃんなんて

人は、わたしたち、すこしも しりませんもの。わたしたちは、ただ

自分のしっている たったひとつの

歌を、うたっているだけです。」

それから、

ゲルダは、

緑の

葉のあいだから、あかるく さいている、たんぽぽのところへ いきました。

「あなたは まるで、ちいさな、あかるい お

日さまね。どこに わたしの おともだちがいるか、しっていたら おしえてくださいな。」と、

ゲルダはいいました。

そこで、たんぽぽは、よけい あかるく ひかりながら、

ゲルダのほうへ むきました。どんな

歌を、その

花が うたったでしょう。その

歌も、

カイのことでは ありませんでした。

18/49

「ちいさな、なか

庭には、

春の いちばん はじめの

日、うららかな お

日さまが、あたたかに

照っていました。お

日さまの

光は、おとなりの

家の、まっ

白な かべの

上から

下へ、すべりおちていました。そのそばに、

春 いちばん はじめに さく、

黄色い

花が、かがやく

光の

中に、

金のように さいていました。おばあさんは、いすを そとに だして、こしをかけていました。おばあさんの

孫の、かわいそうな

女中ぼうこう【

女の

人が

住み

込みで

下働きをする】をしている うつくしい

女の

子が、おばあさんに あうために、わずかな おひまを もらって、うちへ かえってきました。

女の

子は おばあさんに せっぷんしました。この めぐみおおい せっぷんには

金が、こころの

金がありました。その口にも

金、そのふむ

土にも

金、その あさの ひとときにも

金がありました。これが わたしの つまらないお

話です。」と、たんぽぽが いいました。

「まあ、わたしの

おばあさまは、どうしていらっしゃるかしら。」と、

ゲルダは ためいきを つきました。「そうよ。きっと

おばあさまは、わたしに あいたがって、かなしがって いらっしゃるわ。

カイちゃんの いなくなったと おなじように、しんぱいして いらっしゃるわ。けれど、わたし、じきに

カイちゃんをつれて、うちに かえれるでしょう。――もう

花たちに いくらたずねてみたって しかたがない。

花たち、ただ、

自分の

歌を うたうだけで、なんにも こたえて くれないのだもの。」

そこで

ゲルダは、はやく かけられるように【

走れるように】、

着物を きりりと たくしあげました。けれど、

黄ずいせんを、

ゲルダが とびこえようとしたとき、それに

足が ひっかかりました。そこで

ゲルダは たちどまって、その

黄色い、

背の

高い

花にむかって たずねました。

「あんた、

カイちゃんのこと、なんか しっているの。」 そして

ゲルダは、こごんで【かがんで】、その

花の

話すことを ききました。その

花は なんといったでしょう。

「わたし、じぶんが みられるのよ。じぶんが わかるのよ。」と、

黄ずいせんは いいました。

19/49

「ああ、ああ、なんて わたしは いいにおいが するんだろう。

屋根うらの ちいさなへやに、

半はだかの、ちいさな

おどりこが

立っています。

おどりこは かた

足で

立ったり、

両足で

立ったりして、まるで

世界中を ふみつけるように

見えます。でも、これは ほんの

目の まよいです。

おどりこは、ちいさな

布に、

湯わかしから

湯をそそぎます。これはコルセットです。――そうです。そうです、せいけつが なによりです。

白い

上着も、くぎに かけてあります。それもまた、

湯わかしの

湯であらって、

屋根で かわかした ものなのです。

おどりこは、その

上着をつけて、サフラン

色のハンケチを くびに まきました。ですから、

上着は よけい

白く みえました。ほら、

足をあげた。どう、まるで じくの

上に

立って、うんと ふんばった

姿は。わたし、じぶんが

見えるの。じぶんが わかるの。」

「なにも そんな

話、わたしに しなくても いいじゃないの。そんなこと、どうだって、かまわないわ。」と、

ゲルダはいいました。

それで

ゲルダは、

庭の むこうの はしまで かけて【はしって】

行きました。その

戸は しまって いましたが、

ゲルダが そのさびついた とって【つまみ】を、どん と おしたので、はずれて

戸は ぱんと ひらきました。

ゲルダは ひろい

世界に、はだしのままで とびだしました。

ゲルダは、

三度も あとを ふりかえって みましたが、たれも【だれも】 おっかけてくるものは ありませんでした。とうとう

ゲルダは、もう とても はしることが できなくなったので、

大きな

石の

上に こしを おろしました。そこらを みまわしますと、

夏はすぎて、

秋が ふかくなっていました。お

日さまが

年中かがやいて、

四季の

花が たえず さいていた、あのうつくしい

花ぞのでは、そんなことは わかりませんでした。

「ああ、どうしましょう。あたし、こんなに おくれてしまって。」と、

ゲルダはいいました。

20/49

「もう とうに

秋に なっているのね。さあ、ゆっくりしては いられないわ。」

そして

ゲルダは

立ちあがって、ずんずん あるきだしました。まあ、

ゲルダのかよわい

足は、どんなにいたむし、そして、つかれていたことでしょう。どこも

冬がれて【

冬になって

草木が

枯れる】、わびしい けしきでした。ながい やなぎの

葉は、すっかり

黄ばんで、きりが

雨しずくのように

枝から たれていました。ただ、とげのある、

こけももだけは、まだ

実を むすんでいましたが、こけももは すっぱくて、くちが まがるようでした。ああ、なんて このひろびろした

世界は

灰色で、うすぐらく みえたことでしょう。

第四のお

話

王子と王女

ゲルダ

ゲルダは、またも、やすまなければ なりませんでした。

ゲルダがやすんでいた

場所の、ちょうどむこうの

雪の

上で、

一わの

大きな

からすが、ぴょんぴょん やっていました。この

からすは、しばらく じっとしたなり

ゲルダをみつめて、あたまを ふっていましたが、やがて こういいました。

「カア、カア、こんちは。こんちは。」

からすは、これよりよくは、なにも いうことが できませんでしたが、でも、

ゲルダを なつかしく おもっていて、このひろい

世界で、たったひとりぼっち、どこへ いくのだ といって、たずねました。この『ひとりぼっち。』ということばを、

ゲルダは よくあじわって、しみじみ そのことばに、ふかい いみの こもっていることを おもいました。

ゲルダは そこで

からすに、じぶんの

身の

上のことを すっかり

話して きかせた

上、どうかして

カイを みなかったか、たずねました。

すると

からすは、ひどく まじめに かんがえこんで、こういいました。

「あれかもしれない。あれかもしれない。」

「え、しってて。」と、

ゲルダは

大きな こえで いって、

からすを らんぼうに、それこそ いきのとまるほど せっぷんしました。

「おてやわらかに、おてやわらかに。」と、

からすは いいました。「どうも、

カイちゃんを しっているような

気がします。たぶん、あれが

カイちゃんだろうと おもいますよ。

21/49

けれど、

カイちゃんは、

王女さまのところにいて、あなたのことなどは、きっと わすれていますよ。」

「

カイちゃんは、

王女さまのところに いるんですって。」と、

ゲルダは ききました。

「そうです。まあ、おききなさい。」と、

からすは いいました。「どうも、わたしにすると、にんげんのことばで

話すのは、たいそうな ほねおりです。あなたに

からすのことばが わかると、ずっとうまく

話せるのだがなあ。」

「まあ、あたし、ならったことが なかったわ。」と、

ゲルダはいいました。「でも、うちの

おばあさまは、おできになるのよ。あたし、ならっておけば よかった。」

「かまいませんよ。」と、

からすは いいました。「まあ、できるだけ してみますから。うまくいけばいいが。」

それから

からすは、しっていることを、

話しました。

「わたしたちが いまいる国には、たいそう かしこい

王女さまが おいでなるのです。なにしろ

世界中のしんぶんを のこらず

読んで、のこらず また わすれてしまいます。まあ そんなわけで、たいそう りこうな かたなのです。さて、このあいだ、

王女さまは

玉座【

国王が

座る

椅子】に おすわりに なりました。

玉座というものは、せけんでいうほど たのしいものでは ありません。そこで

王女さまは、くちずさみに

歌を うたいだしました。その

歌は『なぜに、わたしは、むことらぬ』といった

歌でした。そこで、『なるほど、それも もっともだわ。』と、いうわけで、

王女さまは けっこんしようと おもいたちました。でも

夫にするなら、ものをたずねても、すぐと こたえるようなのが ほしいと おもいました。だって、ただそこにつっ

立って、ようすぶって【

気取って】いるだけでは、じきに たいくつして しまいますからね。そこで、

王女さまは、

女官たち、のこらず おめしになって、このもくろみを お

話しになりました。

女官たちは、たいそう おもしろく おもいまして、

『それは よいおもいつきで ございます。わたくしどもも、ついさきごろ、それとおなじことを かんがえついた しだいです。』などと

申しました。

「わたしの いっている ことは、ごく、ほんとうの ことなのですよ。」と、

からすは いって、「わたしには、やさしい

いいなずけ【

結婚の

約束をした

相手】があって、その

王女さまのお

城に、

自由にとんでいける、それが わたしに すっかり

話して くれたのです。」

22/49

と、いいそえました。

いうまでもなく、その、いいなずけ というのは からすでした。というのは、にたものどうしで、からすは やはり、からすなかまで あつまります。

ハートと、

王女さまの かしらもじで ふちどった しんぶんが、さっそく、はっこう されました。それには、ようすのりっぱな、わかい

男は、たれ【だれ】でもお

城にきて、

王女さまと

話すことができる。そしてお

城へきても、じぶんの うちに いるように、

気やすく、じょうずに

話した

人を、

王女は

夫として えらぶであろう ということが かいてありました。

「そうです。そうです。あなたは わたしを だいじょうぶ

信じてください。この

話は、わたしが ここに こうして すわっているのと どうよう、ほんとうの

話なのですから。」と、

からすは いいました。

「わかい

男の

人たちは、むれをつくって、やってきました。そして たいそう

町は こんざつして、たくさんの

人が、あっちへいったり、こっちへきたり、いそがしそうに かけずりまわって いました。でも はじめの

日も、つぎの

日も、ひとりだって うまくやったものは ありません。みんなは、お

城の そとでこそ、よくしゃべりましたが、いちど お

城の

門を はいって、

銀ずくめの へいたいを みたり、かいだんを のぼって、

金ぴかの せいふくをつけた お

役人に

出あって、あかるい

大広間に はいると、とたんに ぽうっとなって しまいました。そして、いよいよ

王女さまの おいでになる

玉座【

国王が

座る

椅子】の

前に

出たときには、たれも【だれも】

王女さまに いわれた ことばの しりを、おうむがえしに くりかえすほか ありませんでした。

王女さまとすれば、なにも じぶんのいった ことばを、もういちど いってもらっても しかたがないでしょう。ところが、だれも、ごてんの なかに はいると、かぎたばこでも のまされたように、ふらふらで、おうらい【どうろ】へ でてきて、やっと われにかえって、くちが きけるように なる。なにしろ

町の

門から、お

城の

門まで、わかい ひとたちが、れつをつくって ならんでいました。わたしは それを じぶんで

見てきましたよ。」

23/49

と、

からすが、ねんをおして いいました。

「みんなは

自分のばんが、なかなか まわってこないので、おなかがすいたり、のどが かわいたり しましたが、ごてんの

中では、なまぬるい

水 いっぱい くれませんでした。なかで

気のきいた せんせいたちが、バタパンご

持参で、やってきていましたが、それを そばの

人に わけようとは しませんでした。このれんじゅうの

気では――こいつら、たんと ひもじそうな

顔を しているがいい。おかげで

王女さまも、ごさいように なるまいから――というのでしょう。」

「でも、

カイちゃんは どうしたのです。いつ

カイちゃんは やってきたのです。」と、

ゲルダはたずねました。「

カイちゃんは、その

人たちの なかまに いたのですか。」

「まあまあ、おまちなさい。これから、そろそろ、

カイちゃんの ことに なるのです。ところで、その

三日目に、

馬にも、

馬車にものらない ちいさな

男の

子が、たのしそうに お

城のほうへ、あるいていきました。その

人の

目は、あなたの

目のように かがやいて、りっぱな、

長いかみの

毛を もっていましたが、

着物は ぼろぼろに きれていました。」

「それが

カイちゃんなのね。ああ、それでは、とうとう、あたし、

カイちゃんを みつけたわ。」と、

ゲルダは うれしそうに さけんで、

手を たたきました。

「その

子は、せなかに、ちいさな

はいのう【ふくろ】を しょっていました。」と、

からすがいいました。

「いいえ、きっと、それは、そりよ。」と、

ゲルダはいいました。「

カイちゃんは、そりといっしょに

見えなくなって しまったのですもの。」

「なるほど、そうかもしれません。」と、

からすは いいました。「なにしろ、ちょっと

見た だけですから。しかし、それは、みんな わたしの やさしい いいなずけから きいたのです。それから、その

子はお

城の

門をはいって、

銀の

軍服の へいたいを みながら、だんをのぼって、

金ぴかの せいふくの お

役人の

前に でましたが、すこしも まごつきませんでした。

24/49

それどころか、へいきで えしゃくして、

『かいだんの

上に

立っているのは、さぞ たいくつでしょうね。では ごめんこうむって【

相手の

許可を

得る】、わたしは

広間に はいらせて もらいましょう。』と、いいました。

広間には あかりが いっぱいついて、

枢密顧問官【

枢密院の

役人】や、

身分の

高い

人たちが、はだしで

金の

器を はこんで あるいて いました。そんな

中で、たれ【だれ】だって、いやでも おごそかな きもちに なるでしょう。ところへ、その

子の ながぐつは、やけにやかましく ギュウ、ギュウ なるのですが、いっこうに へいきでした。」

「きっと

カイちゃんよ。」と、

ゲルダが さけびました。

「だって、あたらしい

長ぐつを はいて いましたもの。わたし、そのくつが ギュウ、ギュウいうのを、

おばあさまのへやで きいたわ。」

「そう、ほんとうに ギュウ、ギュウって なりましたよ。」と、

からすはまた

話しはじめました。

「さて、その

子は、つかつかと、

糸車ほどの

大きな しんじゅに、こしをかけている、

王女さまのご

前に 進みました。

王女さまの ぐるりを とりまいて、

女官たちが おつきを、そのおつきが またおつきを、したがえ、

侍従【

王女の

身の

回りの

世話をする

人】が けらいの、またそのけらいを したがえ、それがまた、めいめい

小姓【

身の

回りの

雑用をするひと】をひきつれて

立っていました。しかも、とびらの

近くに

立っているものほど、いばっているように

見えました。しじゅう、うわぐつで あるきまわっていた、けらいの けらいの

小姓なんか、とてもあおむいて

顔が

見られない くらいでした。とにかく、

戸ぐちのところで いばりかえっているふうは、ちょっと

見ものでした。」

「まあ、ずいぶん こわいこと。それでも

カイちゃんは、

王女さまと けっこんしたのですか。」と、

ゲルダはいいました。

「もし、わたしが

からすで なかったなら、いまの いいなずけ【

結婚の

約束をした

相手】を すてても、

王女さまと けっこんしたかも しれません。

25/49

人のうわさによりますと、その

人は、わたしが

からすのことばを

話すときと どうよう、じょうずに

話したと いうことでした。わたしは、そのことを、わたしの いいなずけから きいたのです。どうして、なかなか ようすのいい、げんきな

子でした。それも

王女さまと けっこんするために きたのではなくて、ただ、

王女さまが どのくらい かしこいか

知ろうとおもって やってきたのですが、それで

王女さまが すきになり、

王女さまもまた その

子がすきになった というわけです。」

「そう、いよいよ、そのひと、

カイちゃんに ちがいないわ。

カイちゃんは、そりゃ りこうで、

分数まで あんざんで やれますもの――ああ、わたしを、そのお

城へ つれていって くださらないこと。」と、

ゲルダはいいました。

「さあ、くちでいうのは たやすいが、どうしたら、それができるか、むずかしいですよ。」と、

からすは いいました。「ところで、まあ、それをどうするか、まあ、わたしの いいなずけに そうだん してみましょう。きっと、いいちえを かしてくれるかも しれません。なにしろ、あなたのような、ちいさな

娘さんが、お

城の

中に はいることは、ゆるされて いないのですからね。」

「いいえ、そのおゆるしなら もらえてよ。」と、

ゲルダが こたえました。「

カイちゃんは、わたしが きたと きけば、すぐに

出てきて、わたしを いれてくれるでしょう。」

「むこうの かきねのところで、まっていらっしゃい。」と、

からすはいって、あたまをふりふり とんでいってしまいました。

その

からすが かえってきたときには、

晩もだいぶ くらくなっていました。

「すてき、すてき。」と、

からすは いいました。「いいなずけが、あなたに よろしく とのことでしたよ。さあ、ここに、すこしばかり パンをもってきて あげました。さぞ、おなかが すいたでしょう。いいなずけが、だいどころから もってきたのです。そこには たくさん まだあるのです。

26/49

――どうも、お

城へ はいることは、できそうも ありませんよ。なぜといって、あなたは くつを はいて いませんから、

銀の

軍服のへいたいや、

金ぴかの せいふくの お

役人たちが、ゆるして くれないでしょうからね、だがそれで

泣いては いけない。きっと、つれて

行ける くふうはしますよ。わたしの いいなずけは、

王女さまの ねまに

通じている、ほそい、うらばしごを しっていますし、その かぎの あるところも しっているのですからね。」

そこで、

からすと

ゲルダとは、お

庭をぬけて、

木の

葉が あとからあとからと、ちってくる

並木道を

通りました。そして、お

城のあかりが、じゅんじゅんに きえてしまったとき、

からすは すこしあいている うらの

戸口へ、

ゲルダを つれていきました。

まあ、

ゲルダのむねは、こわかったり、うれしかったりで、なんて どきどき したことでしょう。まるで

ゲルダは、なにか わるいことでも しているような

気がしました。けれど、

ゲルダはその

人が、

カイちゃんで あるかどうかを しりたい、いっしん なのです。そうです。それはきっと、

カイちゃんに ちがいありません。

ゲルダは、しみじみと

カイちゃんの りこうそうな

目つきや、

長いかみの

毛を おもいだしていました。そして、ふたりが うちにいて、ばらの

花のあいだに すわってあそんだとき、

カイちゃんが わらったとおりの

笑顔が、

目にうかびました。そこで、

カイちゃんにあって、ながいながい

道中をして

自分を さがしに やってきたことをきき、あれなり【あのまま】 かえらないので、どんなに みんなが、かなしんでいるか しったなら、こうして きてくれたことを、どんなに よろこぶでしょう。まあ、そうおもうと、うれしいし、しんぱいでした。

さて、

からすと

ゲルダとは、かいだんの

上に のぼりました。ちいさなランプが、たなの

上に ついていました。そして、ゆか

板のまん

中のところには、

飼いならされた

女がらすが、じっと

ゲルダを

見て

立っていました。

ゲルダは

おばあさまから おそわったように、ていねいに おじぎしました。

「かわいい おじょうさん。わたしの いいなずけは、あなたのことを、たいそう ほめておりました。」

27/49

と、その やさしい

からすが いいました。「あなたの、その ごけいれき とやら もうしますのは、ずいぶん おきのどく なのですね。さあ、ランプを おもちください。ごあんないしますわ。このところを まっすぐに まいりましょう。もう だれにも あいませんから。」

「だれか、わたしたちの あとから、ついてくるような

気がすることね。」と、なにかが そばをきゅうに

通ったときに、

ゲルダは いいました。それは、たてがみを ふりみだして、ほっそりとした

足を もっている

馬だの、それから、かりうどだの、

馬にのった りっぱな

男の

人や、

女の

人だのの、それが みんな かべにうつった かげのように

見えました。

「あれは、ほんの

夢なのですわ。」と、

からすが いいました。「あれらは、それぞれの ご

主人たちの こころを、

りょう【

狩り】に さそいだそうと してくるのです。つごうの いいことに、あなたは、ねどこの

中で あのひとたちの お

休みのところが よくみられます。そこで、どうか、あなたが りっぱな

身分に おなりになったのちも、せわになった おれいは、おわすれなくね。」

「それは いうまでもない ことだろうよ。」と、

森の

からすが いいました。

さて、

からすと

ゲルダとは、

一ばん はじめの

広間に はいって いきました。そこのかべには、

花でかざった、ばら

色の

しゅす【

織物】が、

上から

下まで、はりつめられて いました。そして、ここにも りょう【

狩り】にさそう さっきの

夢は、もう とんで

来て いましたが、あまり はやく うごきすぎて、

ゲルダは えらい

殿さまや

貴婦人方を、こんどは みることが できませんでした。ひろまから、ひろまへ

行くほど、みどとに【みごとに】できていました。ただ もう あまりのうつくしさに、まごつく ばかりでしたが、そのうち、とうとう ねま【しんしつ】まで はいって いきました。そこの てんじょうは、

高価なガラスの

葉をひろげた、

大きな

しゅろの

木の かたちに なっていました。

28/49

そして、へやの まんなかには、ふたつのベッドが、

木のじくにあたる

金の ふとい

柱に つりさがっていて、ふたつとも、ゆりの

花のように みえました。そのベッドは ひとつは

白くて、それには

王女が ねむっていました。もうひとつのは

赤くて、そこに ねむっている

人こそ、

ゲルダのさがす

カイちゃんで なくてはならないのです。

ゲルダは

赤い

花びらを ひとひら、そっとどけると、そこに

日やけした くびすじが

見えました。――ああ、それは

カイちゃんでした。

――

ゲルダは、

カイちゃんの

名を こえ

高く よびました。ランプを

カイちゃんのほうへ さしだしました。……

夢が また

馬にのって、さわがしく そのへやの

中へ、はいってきました。……その

人は

目をさまして、

顔を こちらにむけました。ところが、それは

カイちゃんでは なかったのです。

いまは

王子となった その

人は、ただ、くびすじのところが、

カイちゃんに にていた だけでした。でもその

王子は わかくて、うつくしい

顔を していました。

王女は

白い ゆりの

花ともみえるベッドから、

目を ぱちくりやって

見あげながら、たれが【だれが】そこにきたのかと、おたずねに なりました。そこで

ゲルダは泣いて、いままでのことや、

からすが いろいろに つくしてくれた ことなどを、のこらず

王子に

話しました。

「それは、まあ、かわいそうに。」と、王子と王女とが いいました。そして、

からすを おほめになり、じぶんたちは けっして、

からすが したことを おこりはしないが、

二どと こんなことを してくれるな、とおっしゃいました。それでも、

からすたちは、ごほうびを いただくことに なりました。

「おまえたちは、すきかってに、そとを とびまわって いるほうが いいかい。」と、

王女は たずねました。「それとも、

宮中おかかえの

からすとして、

台所のおあまりは、なんでも たべることができるし、そういうふうにして、いつまでも ごてんにいたいと おもうかい。」

そこで、二わの

からすは おじぎをして、

自分たちが、としを とってからのことを かんがえると、やはり ごてんにおいて いただきたいと、ねがいました。

29/49

そして、

「だれしも いっていますように、さきへいって こまらないように、したいもので ございます。」と、いいました。

王子はそのとき、ベッドから

出て、

ゲルダを それに ねかせ、じぶんは、それなり【そのまま】 ねようとは しませんでした。

ゲルダは ちいさな

手をくんで、「まあ、なんという いい

人や、いい

からすたち だろう。」と、おもいました。それから、

目をつぶって、すやすや ねむりました。すると、また

夢がやってきて、こんどは

天使のような

人たちが、

一だいの

そりを ひいてきました。その

上には、

カイちゃんが

手まねき していました。けれども、それはただの

夢だったので、

目をさますと、さっそく きえてしまいました。

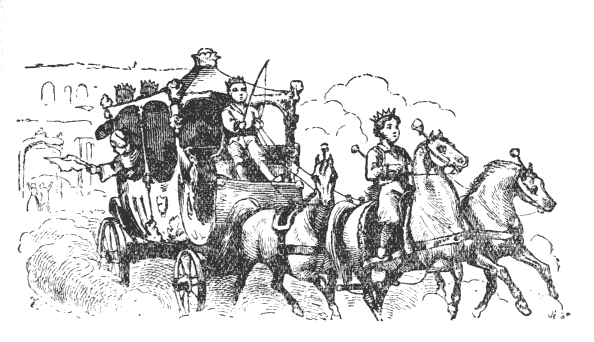

あくる

日になると、

ゲルダは あたまから、

足のさきまで、

絹や びろうどの

着物で つつまれました。そして このまま お

城にとどまっていて、たのしく くらすように とすすめられました。でも、

ゲルダはただ、ちいさな

馬車と、それを ひく うまと、ちいさな

一そくの

長ぐつが いただきとうございますと、いいました。それで もういちど、ひろい

世界へ、

カイちゃんを さがしに

出て いきたいのです。

さて、

ゲルダは

長ぐつばかりでなく、マッフ【

手を

入れて

暖を

取るための

筒状の

防寒具】までもらって、さっぱりと

旅の したくが できました。いよいよ でかけようと いうときに、げんかんには、じゅん

金の あたらしい

馬車が

一だい とまりました。王子と王女の

紋章が、

星のように ひかって ついて いました。ぎょしゃ【ばしゃを うんてん するひと】や、べっとう【

長官】や、おさきばらい【

行列の

先頭で

道を

開けてもらう

役の

人】が――そうです、おさきばらいまでが――

金の

冠をかぶって ならんでいました。王子と王女は、ごじぶんで、

ゲルダを たすけて

馬車にのらせ、ぶじに いってくるように おっしゃいました。もう いまは けっこんを すませた

森の

からすも、

三マイルさきまで、みおくりに ついてきました。この

からすは、うしろむきに のっていられない というので、

ゲルダのそばに すわっていました。めすのほうの

からすは、

羽根を ばたばたやりながら、

門のところに とまっていました。

30/49

おくっていかない わけは、あれからずっと ごてん づとめで、たくさんに たべものを いただくせいか、ひどく

頭痛が していたからです。その

馬車の うちがわは、さとうビスケットで できていて、こしをかけるところは、くだものや、くるみの はいった

しょうがパンで できていました。

「さよなら、さよなら。」と、王子と王女がさけびました。すると

ゲルダは

泣きだしました。――

からすもまた

泣きました。――さて、

馬車が

三マイル

先のところまで きたとき、こんどは

からすが、さよならを いいました。この

上ない かなしい わかれでした。

からすは そこの

木の

上に とびあがって、

馬車が いよいよ

見えなくなるまで、

黒いつばさを、ばたばた やっていました。

馬車は お

日さまのように かがやきながら、どこまでも はしりつづけました。

第五のお

話

おいはぎのこむすめ

それから、

ゲルダの なかまは、くらい

森の

中を

通っていきました。ところが、

馬車の

光は、たいまつのように ちらちらしていました。それが、おいはぎどもの

目にとまって、がまんがならなく させました。

「やあ、

金だぞ、

金だぞ。」と、おいはぎたちは さけんで、いちどに とびだして きました。

馬をおさえて、ぎょしゃ、べっとうから、おさきばらいまで ころして、

ゲルダを

馬車から ひきずり おろしました。

「こりゃあ、たいそう ふとって、かわいらしい むすめだわい。きっと、

年中くるみの

実ばかり たべていたのだろう。」と、

おいはぎばばが いいました。

女のくせに、ながい、こわいひげをはやして、まゆげが、

目の

上まで たれさがった

ばあさんでした。「なにしろ そっくり、あぶらの のった、こひつじ というところだが、さあ たべたら、どんな

味がするかな。」

そういって、

ばあさんは、ぴかぴかするナイフを もちだしました。きれそうに ひかって、きみのわるいといったら ありません。

「あッ。」

そのとたん、

ばあさんは こえを あげました。

31/49

その

女の せなかに ぶらさがっていた、

こむすめが、なにしろ らんぼうな だだっ

子で、おもしろがって、いきなり、

母親の

耳を かんだのです。

「この あまあ、なにょをする。」と、

母親はさけびました。おかげで、

ゲルダを ころす、はなさきを おられました。

「あの

子は、あたいと いっしょに あそぶのだよ。」と、おいはぎの

こむすめは、いいました。

「あの

子はマッフや、きれいな

着物を あたいにくれて、

晩には いっしょに ねるのだよ。」

こういって、その

女の子は、もういちど、

母親の

耳を したたかに かみました。それで、

ばあさんは とびあがって、ぐるぐるまわりしました。おいはぎどもは、みんなわらって、

「見ろ、ばばあが、がきといっしょに おどっているからよ。」と、いいました。

「

馬車の

中へ はいってみようや。」と、おいはぎの

こむすめは いいました。

この

むすめは、わんぱくに そだって、おまけに ごうじょうっぱり でしたから、なんでも したいとおもうことを しなければ、

気が すみませんでした。それで、

ゲルダとふたり

馬車に のりこんで、きりかぶや、

石のでている

上を

通って、

林のおくへ、ふかく はいって いきました。おいはぎの

こむすめは、ちょうど

ゲルダぐらいの

大きさでしたが、ずっと、きつそうで、

肩つきが がっしり していました。どす

黒い はだをして、その

目はまっ

黒で、なんだ かかなしそうに

見えました。

女の子は、

ゲルダのこしのまわりに

手をかけて、

「あたい、おまえと けんかしないうちは、あんなやつらに、おまえを ころさせや しないことよ。おまえは どこかの

王女じゃなくて。」と、いいました。「いいえ、わたしは

王女ではありません。」と、

ゲルダは こたえて、いままでにあった できごとや、じぶんが どんなに、すきな

カイちゃんのことを

思っているか、ということなぞを

話しました。

おいはぎの

むすめは、しげしげと

ゲルダを

見て、かるく うなずきながら、

「あたいは、おまえとけんかしたって、あのやつらに、おまえを ころさせや しないよ。そんなくらいなら、あたい、じぶんで おまえを ころして しまうわ。」

32/49

と、いいました。

それから

むすめは、

ゲルダの

目をふいてやり、

両手を うつくしいマッフに つけてみましたが、それはたいへん、ふっくりして、やわらかでした。

さあ、

馬車は とまりました。そこは おいはぎのこもる、お

城のひろ

庭でした。その

山塞は、

上から

下まで ひびだらけでした。その ずれたわれ

目から、

大がらす

小がらすが とびまわっていました。

大きなブルドッグが、あいてかまわず、にんげんでも くってしまいそうな ようすで、

高く とびあがりました。でも、けっして ほえませんでした。ほえることは とめられて あったからです。

大きな、

煤けた ひろまには、

煙が もうもう していて、たき

火が、

赤あかと

石だたみの ゆか

上で もえていました。

煙は てんじょうの

下に たちまよって、どこからともなく でていきました。

大きな おなべには、スープが にえたって、

大うさぎ

小うさぎが、あぶりぐし に さして、やかれて いました。

「おまえは、こん

夜は、あたいや、あたいの ちいさな どうぶつと いっしょにねるのよ。」と、おいはぎの

こむすめがいいました。

ふたりは たべものと、のみものを もらうと、わらや、しきものが しいてある、へやの すみのほうへ

行きました。その

上には、

百ぱよりも、もっと たくさんの

はとが、ねむったように、

木摺【

塗壁の

下地に

使う

小幅の

板】や、とまり

木に とまって いましたが、ふたりの

女の

子が きたときには、ちょっと こちらを むきました。

「みんな、このはと、あたいの ものなのよ。」と、おいはぎの

こむすめは いって、てばやく、てぢかにいた

一わを つかまえて、

足を ゆすぶったので、はとは、

羽根を ばたばた やりました。

「せっぷん しておやりよ。」と、いって、おいはぎの

こむすめは、それを、

ゲルダの

顔に なげつけました。

「あすこに とまって いるのが、

森のあばれものさ。」と、その

むすめは、かべに あけた あなに、うちこまれた とまり

木を、ゆびさしながら、また

話しつづけました。「あれは

二わとも

森のあばれものさ。

33/49

しっかり、とじこめておかないと、すぐ にげて いってしまうの。ここにいるのが、

昔から おともだちのベーよ。」

こういって、

女の子は、ぴかぴかみがいた、

銅のくびわを はめたまま つながれている、

一ぴきの

となかいを、つのをもって ひきだしました。

「これも、しっかり つないで おかないと、にげて いってしまうの。だから、あたいはね、まい

晩 よくきれる ナイフで、くびのところを くすぐってやるんだよ。すると、それは びっくりするったら ありゃしない。」

そう いいながら、

女の子は かべの われめの ところから、ながいナイフを とりだして、それを

となかいの くびに あてて、そろそろ なでました。かわいそうに、その けものは、

足を どんどんやって、

苦しがりました。

むすめは、おもしろそうに わらって、それなり【そのまま】

ゲルダをつれて、ねどこに

行きました。

「あなたは ねているあいだ、ナイフを はなさないの。」と、

ゲルダは、きみわるそうに、それを みました。

「わたい、しょっちゅうナイフを もっているよ。」と、おいはぎの

こむすめは こたえました。

「なにがはじまるか わからないからね。それよか、もういちど

カイちゃんって

子の

話を してくれない、それから、どうして このひろい

世界に、あてもなく でてきたのか、そのわけを

話してくれないか。」

そこで、

ゲルダは はじめから、それを くりかえしました。

森のはとが、

頭の

上の かごの

中で くうくう いっていました。ほかのはとは ねむっていました。おいはぎの

こむすめは、かた

手を

ゲルダの くびにかけて、かた

手には ナイフをもったまま、

大いびきをかいて ねてしまいました。けれども、

ゲルダは、

目をつぶることも できませんでした。

ゲルダは、いったい、じぶんは

生かしておかれるのか、ころされるのか、まるで わかりませんでした。

たき

火の ぐるりをかこんで、おいはぎたちは、お

酒をのんだり、

歌をうたったり していました。そのなかで、

ばあさんが とんぼをきりました【

宙返りしました】。ちいさな

女の子にとっては、そのありさまを

見るだけで、こわいことでした。

34/49

そのとき、

森のはとが、こういいました。

「くう、くう、わたしたち、

カイちゃんを

見ましたよ。

一わの

白い めんどりが、

カイちゃんの そりを はこんでいました。

カイちゃんは

雪の

女王の そりにのって、わたしたちが、

巣にねていると、

森の すぐ

上を

通っていったのですよ。

雪の

女王は、わたしたち

子ばとに、つめたい いきを ふきかけて、ころして しまいました。たすかったのは、わたしたち

二わだけ、くう、くう。」

「まあ、なにを そこで いってるの。」と、

ゲルダが、つい

大きなこえを しました。「その

雪の

女王さまは、どこへ いったのでしょうね。そのさきのこと、なにか しっていて。おしえてよ。」

「たぶん、*ラップランドのほうへ いったのでしょうよ。そこには、

年中、

氷や

雪がありますからね。まあ、つながれている、

となかい に、きいて ごらんなさい。」

*ヨーロッパ洲の極北、スカンジナビア半島の北東部、四〇万平方キロ一帯の寒い土地。遊牧民のラップ人がすむ。

すると、

となかいが ひきとって、

「そこには

年中、

氷や

雪があって、それは すばらしい みごとな ものですよ。」といいました。

「そこでは

大きな、きらきら

光る

谷まを、

自由に はしりまわることが できますし、

雪の

女王は、そこに

夏のテントを もっています。でも

女王の りっぱな

本城は、もっと

北極のほうの、*スピッツベルゲンという

島の

上にあるのです。」

*ノルウェーのはるか北、北極海にちかい小島群(一名スヴァルバルド)。

「ああ、

カイちゃんは、すきな

カイちゃんは。」と、

ゲルダは ためいきを つきました。

「しずかにしなよ。しないと、ナイフを からだに つきさすよ。」と、おいはぎの

こむすめが いいました。

あさになって、

ゲルダは、

森の はとが

話したことを、すっかり おいはぎの

こむすめに

話しました。すると

むすめは、たいそう まじめになって、うなずきながら、

「まあいいや。どっちにしても おなじことだ。」

35/49

と、いいました。そして、

「おまえ、ラップランドって、どこにあるのか しってるのかい。」と、

むすめは、

となかいに たずねました。

「わたしほど、それを よくしっているものが ございましょうか。」と、

目を かがやかしながら、

となかいが こたえました。「わたしは そこで

生まれて、そだったのです。わたしは そこで、

雪の

野原を、はしりまわって いました。」

「ごらん。みんな でかけていって しまうだろう。

おっかさんだけが うちにいる。

おっかさんは、ずっとうちに のこっているのよ。でも おひるちかくなると、

大きなびんから お

酒をのんで、すこしのあいだ、ひるねするから、そのとき、おまえに いいことを してあげようよ。」と、おいはぎの

こむすめは

ゲルダに いいました。

それから

女の子は、ぱんと、ねどこから はねおきて、

おっかさんの くびのまわりに かじりついて、

おっかさんの ひげを ひっぱりながら、こう いいました。

「かわいい、

めやぎさん、おはようございます。」

すると、

おっかさんは、

女の子のはなが 赤くなったり

紫色になったりするまで、ゆびで はじきました。

でもこれは、かわいくてたまらない

心から することでした。

おっかさんが、びんのお

酒をのんで、ねてしまったとき、おいはぎの

こむすめは、

となかいの ところへ いって、こういいました。

「わたしは もっと、なんべんも、なんべんも、ナイフでおまえを、くすぐって やりたいのだよ。だって、ずいぶん おかしいんだもの、でも、もういいさ。あたい、おまえが ラップランドへ

行けるように、つなを ほどいて にがしてやろう。けれど、おまえは せっせとはしって、この

子を、この

子の おともだちのいる、

雪の

女王のごてんへ、つれていかなければ いけないよ。おまえ、この

子が あたいに

話していたこと、きいていたろう。とても

大きなこえで

話したし、おまえも

耳をすまして、きいて いたのだから。」

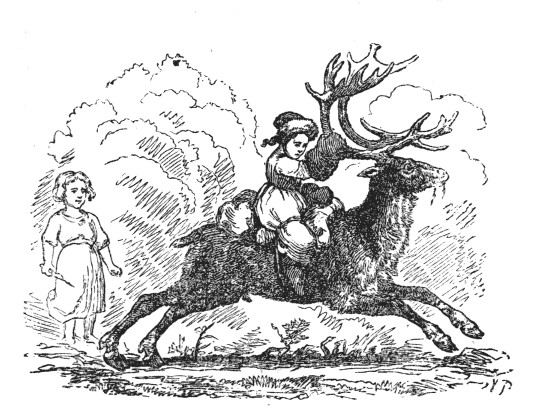

となかいは よろこんで、

高く はねあがりました。その

背中に おいはぎの

こむすめは、

ゲルダを のせて やりました。

36/49

そして

用心ぶかく、

ゲルダを しっかり いわえつけて【

固定して】、その

上、くらの かわりに、ちいさな ふとんまで、しいて やりました。

「まあ、どうでもいいや。」と、

こむすめは いいました。「そら、おまえの

毛皮の ながぐつだよ。だんだん さむくなるからね。マッフ【

手を

入れて

暖を

取るための

筒状の

防寒具】は きれいだから もらっておくわ。けれど、おまえに さむいおもいは させないわ。ほら、

おっかさんの

大きな まる

手ぶくろが ある。おまえなら、ひじのところまで、ちょうど とどくだろう。まあ、これを はめると、おまえの

手が、まるで あたいの いやな

おっかさんの

手のようだよ。」と、

むすめは いいました。

ゲルダは、もう うれしくて、

涙が こぼれました。

「

泣くなんて、いやなことだね。」と、おいはぎの

こむすめは いいました。「ほんとは、うれしい はずじゃないの。さあ、ここに ふたつ、パンの かたまりと、ハムが あるわ。これだけあれば、ひもじいおもいは しないだろう。」

これらの

品じなは、

となかいの

背中のうしろに いわえつけ【

結びつけ】られました。おいはぎの

むすめは

戸をあけて、

大きな

犬を だまして、

中に いれておいて、それから、よくきれるナイフで つなをきると、

となかい に むかって いいました。

「さあ、はしって。そのかわり、その

子に、よく

気をつけてやってよ。」

そのとき、

ゲルダは、

大きな まる

手ぶくろを はめた

両手を、おいはぎの

こむすめの ほうに さしのばして、「さようなら。」といいました。

とたんに、

となかいは かけだしました。

木の

根、

岩かどを とびこえ、

大きな

森を つきぬけて、

沼地や

草原も かまわず、いっしょうけんめい、まっしぐらに はしって いきました。おおかみが ほえ、わたりがらすが こえを たてました。ひゅッ、ひゅッ、

空で、なにか

音が しました。それは まるで

花火が あがったように。

37/49

「あれが わたしの なつかしい

北極光です。」と、

となかいが いいました。「ごらんなさい。なんてよく、かがやいて いるでしょう。」

それから

となかいは、ひるも

夜も、

前よりも もっとはやく はしって

行きました。

パンのかたまりも なくなりました。ハムも たべつくしました。

となかいと

ゲルダとは、ラップランドにつきました。

第六のお

話

ラップランドの女とフィンランドの女

ちいさな、そまつな こやの

前で、

となかい は とまりました。そのこやは たいそう みすぼらしくて、

屋根は

地面と すれすれのところまでも、おおいかぶさって いました。そして、

戸口が たいそう ひくく ついている ものですから、うちの

人が

出たり、はいったり するときには、はらばいになって、そこを くぐらなければ なりませんでした。その

家には、たったひとり

年とった

ラップランドの女がいて、

鯨油ランプのそばで、おさかなを やいていました。

となかいは その

おばあさんに、

ゲルダのことを すっかり

話して きかせました。でも、その

前に じぶんのことを まず

話しました。

となかいは、じぶんの

話のほうが、

ゲルダの

話より たいせつだと おもったからでした。

ゲルダは さむさに、ひどく やられていて、

口をきくことが できませんでした。

「やれやれ、それは かわいそうに。」と、

ラップランドの女は いいました。「おまえたちは まだまだ、ずいぶん とおく はしって

行かなければ ならないよ。

百マイル

以上も

北の *フィンマルケンの おくふかく はいらなければ ならないのだよ。

雪の

女王は そこにいて、まい

晩、

青い

光を

出す

花火を もやしているのさ。わたしは

紙を もっていないから、

干鱈のうえに、てがみを かいて あげよう。これを

フィンランドの女のところへ もっておいで。その

女のほうが、わたしよりも くわしく、なんでも

教えて くれるだろうからね。」

*ノルウェーの北端、最低地方。

さて

ゲルダのからだも あたたまり、たべものや のみもので げんきを つけて もらったとき、

ラップランドの女は、

干鱈に、ふたこと みこと、もんくを かきつけて、それを たいせつに もっていくように、といって だしました。

ゲルダは、また

となかいに いわえつけられて【

固定されて】でかけました。

38/49

ひゅッひゅッ、

空の

上で また いいました。ひと

晩中、この

上もなく うつくしい

青色をした、

極光が もえていました。――さて、こうして、

となかいと

ゲルダとは、フィンマルケンに つきました。そして、

フィンランドの女の

家の えんとつを、こつこつ たたきました。だってその

家には、

戸口も ついて いませんでした。

さて、

となかいは、まず じぶんのことを

話して、それから

ゲルダのことを

話しました。すると

フィンランドの女は、その りこうそうな

目を しばたたいた だけで、なにも いいませんでした。

「あなたは、たいそう、かしこくて いらっしゃいますね。」と、

となかいは、いいました。「わたしは あなたが、いっぽんの より

糸で、

世界中の

風を つなぐことが おできになると、きいて おります。もしも

舟のりが、その いちばん はじめの むすびめを ほどくなら、つごうのいい

追風が ふきます。

二ばんめの むすびめ だったら、つよい

風が ふきます。

三ばんめと

四ばんめを ほどくなら、

森ごと ふきたおすほどの あらしが ふきすさみます。どうか、この

むすめさんに、

十二人りきが ついて、しゅびよく

雪の

女王に かてますよう、のみものを ひとつ、つくって やって いただけませんか。」

「

十二人りきかい。さぞ

役にたつ だろうよ。」と、フィンランドの

女は くりかえして いいました。

それから

女の人は、たなの ところへ いって、

大きな

毛皮の まいたものを もってきて ひろげました。それには、ふしぎな もんじ【もじ】が かいて ありましたが、

フィンランドの女は、ひたいから、あせが たれるまで、それを よみかえしました。

でも、

となかいは、かわいい

ゲルダのために、また いっしょうけんめい、その

女の人に たのみました。

ゲルダも

目に

涙を いっぱいためて、おがむように、

フィンランドの女を

見あげました。

女は また

目を しばたたき はじめました。そして、

となかいを すみのほうへ つれていって、その あたまに あたらしい

氷を のせて やりながら、こう つぶやきました。

「

カイって

子は、ほんとうに

雪の

女王のお

城に いるのだよ。

39/49

そして、そこにあるものは なんでも

気にいってしまって、

世界に こんないいところはないと おもっているんだよ。けれど それというのも、あれの

目の なかには、

鏡の かけらが はいっているし、しんぞうの なかにだって、ちいさな かけらが はいって いるからなのだよ。だから そんなものを、

カイから とりだして しまわないうちは、あれは けっして まにんげんに なることは できないし、いつまでも

雪の

女王の いうなりに なっている ことだろうよ。」

「では、どんなものにも、うちかつことのできる

力に なるようなものを、

ゲルダちゃんに くださるわけには いかないでしょうか。」

「この

むすめに、うまれついて もっている

力よりも、

大きな

力を さずけることは、わたしには できない ことなのだよ。まあ、それは おまえさんにも、あの

むすめが いまもっている

力が、どんなに

大きな

力だか わかるだろう。ごらん、どんなにして、いろいろと

人間やどうぶつが、あの

むすめ ひとりのために してやっているか、どんなにして、はだしの くせに、あの

むすめが よくも こんな とおくまで やってこられたか。それだもの、あの

むすめは、わたしたちから、

力を えようとしても だめなのだよ。それは あの

むすめの

心の なかに あるのだよ。それが かわいい むじゃきな こどもだという ところに あるのだよ。もし、あの

むすめが、

自分で

雪の

女王のところへ、でかけていって、

カイから ガラスのかけらを とりだすことが できないようなら、まして、わたしたちの

力に およばないことさ。もう ここから

二マイルばかりで、

雪の

女王の お

庭の

入口になるから、おまえは そこまで、あの

女の子を はこんでいって、

雪の

中で、

赤い

実をつけて しげっている、

大きな

木やぶのところに、おろして くるがいい。それで、もう よけいな

口を きかないで、さっさと かえっておいで。」

こういって、

フィンランドの女は、

ゲルダを、

となかいの せなかに のせました。そこで、

となかいは、ぜんそくりょくで、はしりだしました。

「ああ、あたしは、

長ぐつを おいてきたわ。

手ぶくろも おいてきてしまった。」と、

ゲルダはさけびました。

とたんに、

ゲルダは

身をきるような さむさを かんじました。でも、

となかいは けっして とまろうとは しませんでした。

40/49

それは

赤い

実のなった

木やぶのところへ くるまで、いっさんばしり【わき

目も

振らず

夢中になって

走る】に、はしりつづけました。そして、そこで

ゲルダを おろして、くちのところに せっぷんしました。

大つぶの

涙が、

となかいの

頬を

流れました。それから、

となかいは また、いっさんばしりに、はしって いって しまいました。かわいそうに、

ゲルダは、くつも はかず、

手ぶくろも はめずに、

氷にとじられた、さびしい フィンマルケンの まっただなかに、ひとり とりのこされて

立っていました。

ゲルダは、いっしょうけんめい かけだしました。すると、

雪の

大軍が、むこうから おしよせて きました。

けれど、その

雪は、

空から ふってくるのでは ありません。

空は

極光に てらされて、きらきら かがやいて いました。

雪は

地面の

上を まっすぐに

走ってきて、ちかくに くればくるほど、

形が

大きく なりました。

ゲルダは、いつか

虫めがねで のぞいたとき、

雪の ひとひらが どんなにか

大きく みえたことを、まだ おぼえて いました。けれども、ここの

雪は ほんとうに、ずっと

大きく、ずっと おそろしく みえました。この

雪は

生きて いました。それは

雪の

女王の

前哨【

警戒のために

前方に

配置する

部隊】でした。そして、ずいぶん へんてこな

形を していました。

大きくて みにくい、やまあらし の ようなものもいれば、かまくびを もたげて、とぐろを まいている へびのような かっこうのもあり、

毛の さかさに はえた、ふとった

小ぐまに にたものも ありました。それは みんな まぶしいように、ぎらぎら

白く ひかりました。これこそ

生きた

雪の

大軍 でした。

そこで

ゲルダは、いつもの

主の

祈の 「われらの父」を となえました。さむさは とてもひどくて、

ゲルダは じぶんの つく いきを

見ることが できました。それは、

口から けむりのように たちのぼりました。そのいきは だんだん こくなって、やがて ちいさい、きゃしゃな

天使に なりました。それが

地びた【

地べた】に つくと いっしょに【

同時に】、どんどん

大きく なりました。

天使たちは みな、かしら【

頭】には かぶとを いただき、

手には

楯と やりを もっていました。

天使の

数は だんだん ふえる ばかりでした。

41/49

そして、

ゲルダが

主の おいのりを おわった ときには、りっぱな

天使軍の

一たいが、

ゲルダのぐるりを とりまいて いました。

天使たちは やりを ふるって、おそろしい

雪の へいたいを うちたおすと、みんな ちりぢりに なって しまいました。そこで

ゲルダは、ゆうき を だして、げんきよく

進んで

行くことが できました。

天使たちは、

ゲルダの

手と

足とを さすりました。すると

ゲルダは、

前ほど さむさを

感じなくなって、

雪の

女王のお

城を めがけて いそぎました。

ところで、

カイは、あののち、どうして いたでしょう。それからまず お

話を すすめましょう。

カイは、まるで

ゲルダのことなど、おもっては いませんでした。だから、

ゲルダが、

雪の

女王の ごてんまで きているなんて、どうして、ゆめにも おもわない ことでした。

第七のお

話

雪の

女王のお

城でのできごとと そののちのお

話

雪

雪の

女王のお

城は、はげしく ふきたまる

雪が、そのまま かべになり、

窓や

戸口は、

身をきるような

風で、できていました。そこには、

百いじょうの

広間が、じゅんに ならんで いました。それは みんな

雪の ふきたまった ものでした。いちばん

大きな

広間は なんマイルにも わたっていました。つよい

極光が この

広間をも てらしていて、それは ただもう、ばか

大きく、がらんと していて、いかにも

氷のように つめたく、ぎらぎらして

見えました。たのしみと いうものの、まるでない ところでした。あらしが

音楽を かなでて、

ほっきょくぐまが あと

足で

立ちあがって、

気どっておどる ダンスの

会も みられません。わかい

白ぎつねの

貴婦人のあいだに、ささやかなお

茶の

会が ひらかれることも ありません。

雪の

女王の

広間は、ただ もう がらんとして、だだっぴろく、そして さむい ばかりでした。

極光のもえるのは、まことに きそく

正しいので、いつが いちばん

高いか、いつが いちばん ひくいか、はっきり

見ることが できました。この はてしなく

大きな がらんとした

雪の

広間のまん

中に、なん

千万という

数の かけらに われて こおった、みずうみが ありました。

42/49

われたかけらは、ひとつ ひとつ おなじ

形をして、これがあつまって、りっぱな

美術品に なっていました。この みずうみの まん

中に、お

城にいるとき、

雪の

女王は すわっていました。そして じぶんは

理性の

鏡のなかに すわっているのだ、この

鏡ほどのものは、

世界中さがしてもない、といっていました。

カイは ここにいて、さむさのため、まっ

青に、というよりは、うす

黒く なっていました。それでいて、

カイは さむさを

感じませんでした。というよりは、

雪の

女王が せっぷんして、

カイのからだから、さむさを すいとって しまったからです。そして

カイのしんぞうは、

氷のように なっていました。

カイは、たいらな、いく

枚かの うすい

氷の

板を、あっちこっちから はこんできて、いろいろに それを くみあわせて、なにか つくろうと していました。まるで わたしたちが、むずかしい

漢字を くみ

合わせる ようでした。

カイも、この

上なく

手のこんだ、みごとな

形を つくりあげました。それは

氷の ちえあそびでした。

カイの

目には、これらのものの

形は このうえなく りっぱな、この

世の

中で

一ばんたいせつな もののように みえました。それは

カイの

目にささった

鏡の かけらの せいでした。

カイは、

形で ひとつの ことばを かきあらわそうと おもって、のこらずの

氷の

板を ならべてみましたが、

自分が あらわしたいと おもうことば、すなわち、「

永遠」という ことばを、どうしても つくりだすことは できませんでした。でも、

女王は いっていました。

「もし おまえに、その

形を つくることが わかれば、からだも

自由になるよ。そうしたら、わたしは

世界ぜんたいと、あたらしい

そりぐつを、いっそく あげよう。」

けれども、

カイには、それが できませんでした。

「これから、わたしは、あたたかい

国を、ざっと ひとまわり してこよう。」と、

雪の

女王は いいました。「ついでに そこの

黒なべを のぞいてくる。」

黒なべ と いうのは、*エトナとかヴェスヴィオとか、いろんな

名の、

火をはく

山のことでした。「わたしは すこしばかり、それを

白く してやろう。ぶどうやレモンを おいしくするために いいそうだから。」

43/49

*エトナはイタリア半島の南シシリー島の火山。ヴェスヴィオはおなじくナポリ市の東方にある火山。

こういって、

雪の

女王は、とんでいって しまいました。そして

カイは、たったひとりぼっちで、なんマイルという ひろさのある、

氷の

大広間のなかで、

氷の

板を

見つめて、じっと

考えこんで いました。もう、こちこちになって、おなかの なかの

氷が、みしりみしり いうかと おもうほど、じっと うごかずに いました。それを みたら、たれも【だれも】、

カイは こおりついたなり【こおりついたまま】、

死んでしまったのだと おもったかも しれません。

ちょうど そのとき、

ゲルダは

大きな

門を

通って、その

大広間に はいって きました。そこには、

身をきるような

風が、ふきすさんで いましたが、

ゲルダが、ゆうべの おいのりを あげると、ねむったように、しずかになって しまいました。そして、

ゲルダは、いくつも、いくつも、さむい、がらんとした ひろまを ぬけて、――とうとう、

カイを みつけました。

ゲルダは、

カイを おぼえていました。で、いきなり

カイの くびすじに とびついて、しっかり だきしめながら、

「

カイ、すきな

カイ。ああ、あたし とうとう、みつけたわ。」と、さけびました。

けれども、

カイは

身ゆるぎもしず【

微動だにせず】に、じっと しゃちほこばったなり【

動かないまま】、つめたくなって いました。そこで、

ゲルダは、あつい

涙を

流して

泣きました。それは

カイの むねの

上に おちて、しんぞうの なかにまで、しみこんで

行きました。そこに たまった

氷を とかして、しんぞうの

中の、

鏡のかけらを なくなして【なくして】 しまいました。

カイは、

ゲルダを みました。

ゲルダは うたいました。

ばらのはな さきてはちりぬ

おさな子エス やがてあおがん

すると、

カイは わっと

泣きだしました。

カイが、あまりひどく

泣いたものですから、ガラスの とげが、

目から ぽろり と ぬけて でてしまいました。すぐと

カイは、

ゲルダが わかりました。

44/49

そして、

大よろこびで、こえを あげました。

「やあ、

ゲルダちゃん、すきな

ゲルダちゃん。――いままで どこへ いってたの、そしてまた、ぼくは どこに いたんだろう。」こういって、

カイは、そこらを みまわしました。「ここは、ずいぶん さむいんだなあ。なんて

大きくて、がらんと しているんだろうなあ。」

こういって、

カイは、

ゲルダに、ひしと とりつきました。

ゲルダは、うれしまぎれに、

泣いたり、わらったり しました。それが あまり たのしそうなので、

氷の

板きれまでが、はしゃいで おどりだしました。そして、おどりつかれて たおれて しまいました。その たおれた

形が、ひとりでに、ことばを つづっていました。それは、もし

カイに、そのことばが つづれたら、

カイは

自由になれるし、そして あたらしい そりぐつと、のこらずの

世界【この

世のすべて】をやろうと、

雪の

女王がいった、その ことばでした。

ゲルダは、

カイのほおに せっぷん しました。みるみるそれは ぽおっと

赤く なりました。それから

カイの

目にも せっぷん しました。すると、それは

ゲルダの

目のように、かがやきだしました。

カイの

手だの

足だのにも せっぷん しました。これで、しっかりして げんきに なりました。もう こうなれば、

雪の

女王が かえってきても、かまいません。だって、

女王が、それができれば ゆるしてやる と いったことばが、ぴかぴか ひかる

氷のもんじ【

文字】で、はっきりと そこに かかれて いたからです。

さて、そこで ふたりは

手を とりあって、その

大きなお

城から そとへ でました。そして、うちの

おばあさんの

話だの、

屋根の

上の ばらのことなどを、

語りあいました。ふたりが

行く さきざきには、

風もふかず、お

日さまの

光が かがやき だしました。そして、

赤い

実のなった、あの

木やぶのあるところに きたとき、そこにもう、

となかいが いて、ふたりを まっていました。その

となかいは、もう

一ぴきの わかい

となかいを つれていました。そして、この わかいほうは、ふくれた

乳ぶさから ふたりの こどもたちに、あたたかい おちちを

出して のませて くれて、その くちの

上に せっぷん しました。

45/49

それから

二ひきの

となかいは、

カイと

ゲルダを のせて、まず

フィンランドの女のところへ

行きました。そこで ふたりは、あの あついへやで、じゅうぶん からだを あたためて、うちへ かえる

道を おしえて もらいました。それから こんどは、

ラップランドの女のところへ いきました。その

女は、ふたりに あたらしい

着物を つくってくれたり、そりを そろえてくれたり しました。

となかいと、もう

一ぴきの

となかいとは、それなり【そのまま】、ふたりのそりに ついて はしって、

国境まで おくってきて くれました。そこでは、はじめて

草の

緑が もえだして いました。

カイと

ゲルダとは、ここで、

二ひきの

となかいと、

ラップランドの女とに わかれました。

「さようなら。」と、みんなは いいました。そして、はじめて、

小鳥が さえずり だしました。

森には、

緑の

草の

芽が、いっぱいに ふいていました。

その

森の

中から、うつくしい

馬にのった、わかい

むすめが、

赤い ぴかぴかする ぼうしを かぶり、くらに ピストルを

二ちょうさして、こちらに やってきました。

ゲルダは その

馬を しっていました。(それは、

ゲルダの

金の

馬車を ひっぱった

馬であったからです。)そして、この

むすめは、れいの おいはぎの

こむすめ でした。この

女の子は、もう、うちに いるのが いやになって、

北の

国のほうへ いってみたいと おもっていました。そして もし、

北の

国が

気にいらなかったら、どこかほかの

国へ いってみたいと おもっていました。この

むすめは、すぐに

ゲルダに

気がつきました。

ゲルダもまた、この

むすめを みつけました。そして、もういちど あえたことを、

心から よろこびました。

「おまえさん、ぶらつきやの ほうでは、たいした おやぶんさんだよ。」と、その

むすめは、

カイに いいました。「おまえさんのために、

世界の はてまでも さがしに いってやるだけの ねうちが、いったい、あったのかしら。」

46/49

けれども、

ゲルダは、その

むすめの ほおを、かるく さすりながら、王子と王女とは、あののち どうなったか と ききました。

「あの

人たちは、

外国へ いって しまったのさ。」と、おいはぎの

こむすめが こたえました。

「それで、

からすは どうして。」と、

ゲルダは たずねました。

「ああ、

からすは

死んでしまったよ。」と、

むすめが いいました。「それでさ、

おかみさんがらすも、やもめになって、

黒い

毛糸の

喪章を

足につけてね、ないて ばかりいるって いうけれど、うわさ だけだろう。さあ、こんどは、あれから どんな

旅をしたか、どうして

カイちゃんを つかまえたか、

話しておくれ。」

そこで、

カイと

ゲルダとは、かわりあって、のこらずの

話をしました。

「そこで、よろしく、ちんがらもんがらか【ごちゃごちゃした

感じ】、でも、まあ うまくいって、よかったわ。」と、

むすめは いいました。

そして、ふたりの

手をとって、もし ふたりの すんでいる

町を

通ることが あったら、きっと たずねようと、やくそく しました。それから、

むすめは

馬をとばして、ひろい

世界へ でて

行きました。でも、

カイと

ゲルダとは、

手をとりあって、あるいて いきました。いくほど、そこらが

春めいてきて、

花がさいて、

青葉が しげりました。お

寺の

鐘が きこえて、おなじみの

高い

塔と、

大きな

町が

見えてきました。それこそ、ふたりが すんでいた

町でした。そこで ふたりは、

おばあさまの

家の

戸口へ いって、かいだんを あがって、へやへ はいりました。そこでは なにもかも、せんと【

前と】 かわって いませんでした。

柱どけいが 「カッチンカッチン」いって、

針が まわっていました。けれど、その

戸口を はいるとき、じぶんたちが、いつか もう おとなに なっていることに

気がつきました。

47/49

おもての

屋根の といの

上では、ばらの

花がさいて、ひらいた

窓から、うちのなかを のぞきこんでいました。そして そこには、こどもの いすが おいて ありました。

カイと

ゲルダとは、めいめいの いすに こしをかけて、

手を にぎりあいました。ふたりは もう、あの

雪の

女王のお

城の さむい、がらんとした、そうごんな けしきを、ただ ぼんやりと、おもくるしい

夢のように おもっていました。

おばあさまは、

神さまの、うららかな お

日さまの

光を あびながら、「なんじら、もし、おさなごのごとくならずば、

天国にいることをえじ【

子どものように

純粋で

素直な

心を

持たなければ、

神の

国(

天国)には

入れない】。」と、

高らかに

聖書の

一せつを よんでいました。

カイと

ゲルダとは、おたがいに、

目と

目を

見あわせました。そして、

ばらのはな さきてはちりぬ

おさな子エスやがてあおがん

【この世のはかなさ(バラの花)を経て、私は信仰(イエス)に導かれていく】

という さんび

歌の いみが、にわかに はっきりと わかってきました。

こうしてふたりは、からだこそ

大きくなっても、やはり こどもで、

心だけは こどものままで、そこに こしをかけて いました。

ちょうど

夏でした。あたたかい、みめぐみ あふれる

夏でした。

底本:「新訳アンデルセン童話集 第二巻」同和春秋社

1955(昭和30)年7月15日初版発行

※「旧字、旧仮名で書かれた作品を、現代表記にあらためる際の作業指針」に基づいて、底本の表記をあらためました。

※底本中、*で示された語句の訳註は、当該語句のあるページの下部に挿入されていますが、このファイルでは当該語句のある段落のあとに、5字下げで挿入しました。

※見出しの字下げは底本通りとしました。

入力:大久保ゆう

校正:鈴木厚司

2005年11月22日作成

2014年3月27日修正

青空文庫作成ファイル:

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

48/49

----- (以下、

シン文庫 追記) -----

関係者の皆様、大変ありがとうございました。感謝致します。

49/49