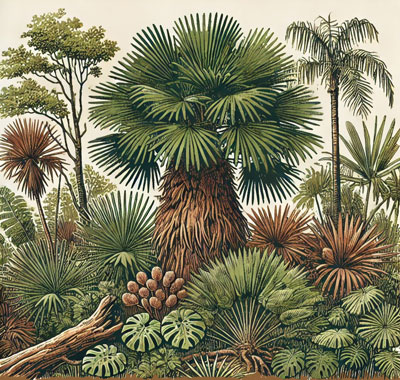

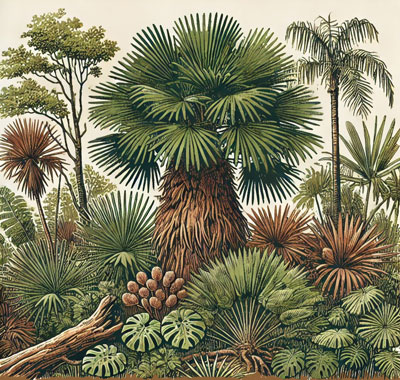

とある大きな町に植物園があって、園内には、鉄骨とガラスづくりのとても大きな温室がありました。たいそう立派な温室で、すんなりとかっこうのいい渦巻形の円柱が列をなして建物の重みをささえ、その円柱には、枝葉模様をきざんだアーチが、かるがると もたれかかっておりました。そのアーチのあいだには、鉄のわくどりが さながらくもの

網のように一面に組みあげられて、それにガラスがはめこんでありました。とりわけ太陽が西に沈みかけて、赤々とした光を浴びせかけるとき、この温室はまたひとしおの美しさでありました。そのとき温室は一面にぱっと燃えたって、真紅の照りかえしが きらきらと五彩に

映えわたるありさまは、さながら細かにみがきをかけた大きな宝石を見るようでありました。

透きとおった厚いガラスごしに、なにか閉じこめてある植物の姿が見えるのでありました。ひろびろした温室ではありましたが、それでも中にいる植物たちにとっては窮屈でありました。根という根は互いにまつわりついて、お互いの

水気や養分を奪い合うのでした。木々の枝は、とても大きな

しゅろ【ヤシの仲間】の葉と入りまじって、それを押しひしゃげたり、

裂きやぶったりしている一方では、自分たちも てんでに鉄のわくへ のしかかって、曲がりくねったり折れたりしておりました。

園丁

園丁たちは休む間もなしに木々の枝を刈り込んで、

しゅろの葉の方は針金でからげ上げて、勝手きままに伸びさせないようにするのでしたが、それでも大してきき目はありませんでした。

草木の身にしてみれば、ひろびろとした天地が、生まれ故郷が、そして自由がいるのでありました。その植物たちは熱帯地方の産で、

栄耀な暮らしに慣れた

華奢な生まれつきでしたから、故郷のことが忘れられず、南の空が恋しくてなりませんでした。ガラス張りの屋根がいくら透明だといっても、それは晴れわたった大空ではありません。冬になれば、時おりガラスの凍りつくこともあります。すると温室のなかは まっ暗になってしまいます。風は ほえたけって、鉄のわくにつき当たり、びりびりとふるわせるのでありました。屋根には雪の吹きだまりがかぶさってしまいます。

草木はたたずんだまま、ほえたける風の音に耳を澄ましては、自分たちに生気と健康を吹きこんでくれる、これとは違って暖かい、しっとりとぬれた風のことを思い出すのでした。するとまたあの風の息吹きに触れてみたくなるのでした。

1/11

あの風に自分たちの枝をそよがせ、自分たちの葉をさらさらいわせて見たくなるのでした。ところがこの温室のなかの空気ときたら、ひそりともしないのです。もっとも時たま冬のあらしがガラスを吹きやぶって、霧氷をいっぱいに含んだ身を切るような冷気が、

円天井の下へどっと流れ込むときは別でしたが。その冷気の流れに打たれたら最後、葉は色つやをなくして、縮みあがってしおれてしまうのでした。

けれど割れたガラスはいち早くとり換えられるのでした。この植物園の

園長さんは立派な学者で、温室の本館のなかに別に設けてあるガラス張りの研究室にとじこもって、顕微鏡を相手に自分の時間のあらかたを過ごすのが常でしたが、さりとて温室のなかを乱雑にして置くことは いっさい ゆるさなかったのです。

植物たちのなかには一本の

しゅろがあって、背たけも一ばん高く、美しさもひときわ立ちまさっておりました。研究室にすわっている

園長は、この木をラテン語で

アッタレーアと名づけていました。しかしこれは彼女が生まれ故郷で呼ばれていた名ではなくて、植物学者が考えだした名でありました。産地でついていた名を植物学者は知りませんでしたので、

しゅろの幹のところに打ちつけてある白い板には、その名は墨で書いてはありませんでした。あるときその

しゅろの木の育った暑い国からはるばる海をわたって来た

旅人が、植物園の参観に来たことがありました。その

旅人は彼女を見かけると にっこり笑いました。故郷のことが思い出されたからでありました。

「おや!」と

旅人は言いました、「私はこの木を知っている。」――そうして産地にいたころの彼女の名を呼びました。

「失礼ですが」と、ちょうどそのとき何かの草の茎を、一心にメスの刃で切りこまざいていた

園長が、例の研究室のなかから呼びかけました、「あなたは思い違いをしておいでです。今あなたがおっしゃったような木なんか、この世の中にありはしません。それはブラジル産で、

アッタレーア・プリンケプスというのです。」

「はあ、なるほど」ブラジル人は答えました、「植物学者がこれを

アッタレーアと呼んでいることは、いかにも おっしゃるとおりでしょう。しかしまたこの木には、産地でついている本当の名があるのですよ。」

「学問上ついている名が本当の名なのです」と植物学者は無愛想に言い捨てて、研究室のガラス戸をぴしゃりと しめてしまいました。

2/11

いったん科学者が物を言いかけたら、黙って拝聴するものだということさえ心得ていない人間に、仕事の邪魔をされたくなかったからでありました。

けれどブラジル人はいつまでも そこにたたずんで、その木をながめておりました。そしてだんだん悲しい気持に落ちてゆきました。

旅人は故郷のことを思い出したのです。あの太陽や青空を、珍しい鳥や獣のすんでいる豊かな森を、あの

砂漠を、あの

妙なる南国の夜を、思い出したのです。それからまた、自分は世界じゅう くまなくへ めぐって見たものの、生まれ故郷にいたときのほかは、どこにいても幸福な気持になれなかったことも、思い出されたのでありました。

旅人はさながら

しゅろの木と別れを惜しむかのように、片手でそっと木の膚にさわって見てから、植物園を出て行きました。そしてあくる日はもう、故郷へ向けて

出帆したのでありました。

が、

しゅろの木は置いてきぼりです。これまでもずいぶんと切ない思いをしていたのに、今ではなおのこと切なさが募るのでした。彼女はまったくの一人ぼっちだったのです。彼女はほかの

草木の頂きを六間ちかくも抜いてそびえていましたので、下にいる植物たちは彼女を憎みうらやんで、なんて

傲慢な女だろうと思っていました。人並はずれて身のたけの高いということは、結局彼女にとっては悲しみの種になるだけでした。それも、みんなはああして一緒に暮らしているのに、自分だけは一人ぼっちだ――ということだけなら まだいいのですが、なおその上に、なまじ背の高いおかげで、植物たちにとって大空の代わりになっているもの、つまり あのいまいましいガラス屋根に、だれよりも一ばん近いものですから、彼女の胸にはだれよりも深く故郷の青空のことが刻まれて、人一倍それが恋しくなつかしかったのです。そのガラス屋根ごしに、時おりは何かこう青い色が見えるのでした。それは

蒼穹でありました。見知らぬ国の、色あせた空ではありましたが、でもやっぱり青空には違いありませんでした。で、

草木たちが てんでに おしゃべりをしている時、

アッタレーアはいつも黙り込んで、空を慕っておりました。たといあの色あせた空の下でもいい、ちょいと表へ出てたたずむことができたら どんなにいいだろうと、そればかりを思っておりました。

「ねえ皆さん、どうでしょうね、もうじき水を掛けてもらえるんでしょうかしら?」

3/11

と、水気の大好きな

サゴ椰子が尋ねました、「あたくしもう、ほんとに今日は

乾あがってしまいそうですのよ。」

「いやあ、あんたの言われることには、ほとほと驚き入りますなあ、お隣りさん」と、太鼓腹の

サボテンが申しました、「毎日あんなにどっさり水を掛けてもらっている癖に、それでもまだ不足だと言うんですかね? まあこの私をご覧なさい。私はほんのわずかの水分しかちょうだいしちゃいませんがね、でもご覧のとおりつやつやと、みずみずしておりますよ。」

「あたくしどもは あんまり つましい暮らしには慣れとりませんのでねえ」と、

サゴ椰子は答えました、「あたくしどもは どこやらの

サボテンさんみたいに、からからにかわいた みすぼらしい地面じゃ、育たないんでございますよ。あたくしどもは、かつがつの暮らしなんぞには慣れておりませんの。それに、これははっきりお断りして置きますけれど、だれもあなたの御意見なんぞお願いしてはおりませんわ。」

と言って、

サゴ椰子はつんと黙ってしまいました。

「あたしのことを申しますとね」と、

肉桂【桂皮(ケイヒ)】が口を出しました、「あたしは現在の

境涯【境遇】にまずまず満足ですわ。そりゃここは退屈といえば退屈ですけれど、その代わりだれにも皮を はがれずにすむことだけは、安心していられますもの。」

「とはおっしゃるがね、あっちどもは何もみんながみんな、皮を引っぱがれて来たわけでもありませんぜ」と、まるで木のようなかっこうをした大きな

わらびが申しました、「そりゃもちろん、皆さんのうちには、こんな

牢屋暮らしが極楽みたいに見える

方も、たくさんおいででしょうね。何しろ自由の身だったといっても、みじめな暮らしをして来たんですからねえ。」

すると

肉桂は、皮をはがれた昔のことも忘れて、おこって言い合いを始めました。

肉桂の肩をもつ

草木もあれば、

わらびの味方をする

草木もあるというわけで、わいわいとたいへんなけんかになってしまいました。もし手足が動かせるのでしたら、きっとなぐりあいになったに相違ありません。

「なんだって けんかなんかなさるの、皆さん」と

アッタレーアが申しました、「それで御自分たちの暮らしがよくなるとでもお思いですの? 角づきあいをしたり

癇癪を起こしたりで、ただ御自分たちの不幸を増すだけの話じゃありませんか。けんかなんかはやめにして、大事なことをお考えなさるがいいですわ。まあ私のいうことを聞いてちょうだい。

4/11

みなさんは、もっと高くもっと広く、ぐんぐんお伸びになるがいいわ。枝を伸ばして、あのわくやガラスを押しあげるんです。そうすればこの温室なんぞは木っぱみじんに消し飛んじまって、あたしたちは自由の天地へ出られるというものですわ。一本やそこらの枝で突っぱって見たところで、ちょきんと切られてしまうのが落ちでしょうけど、百本もの力づよい勇ましい幹が、総がかりで突っぱったとしたらどうでしょう? もっと気を合わせて働きさえすれば、勝利はあたしたちのものですわ。」

はじめのうちはだれひとり、

しゅろに異議を申し立てるものはありませんでした。みんな黙り込んで、何と

挨拶したものか迷っていたのです。やがて

サゴ椰子が覚悟のほぞを決めて、

「そんなの ばかげきった話だわ」と、言い放ちました。

「ばかげた話だ! ばからしい話だわ!」と

草木は てんでに がやがや言い出して、

アッタレーアの提案なんぞ愚にもつかない寝言だということを、われがちに証明しようとかかるのでした。――「とんでもない空想だ!」と

草木は叫ぶのでした、「ばかばかしい! 夢みたいな話だ! 鉄わくはがんじょうなんだ。あれをこわそうなんて、とてもできるもんじゃない。それにまた こわせたところでいったい何になる? 人間たちが はさみやおのを持ってやって来て、枝をちょん切ってしまうだろう。わくの破れ目はふさいでしまって、また元のもくあみに なっちまうだろう。いや、せっかくちゃんとついている手足を、むざむざちょん切られるだけ損だよ……。」

「じゃ、好きになさるがいいわ!」と

アッタレーアは答えました、「こうなったらもう、私にも覚悟があります。あなたがたには まあかまわず そっとして置きましょうよ。どうなりと好きに暮らしなさるがいいわ。愚痴をこぼし合ったり、水のくれ方が多いとか少ないとかでけんかをしたり、まあいつまでもそうしてこのガラスぶたの下に居残ってなさるがいいわ。私は たとい一人でも、自分の道を切り開きますわ。私はこんな

鉄格子やガラスごしにではなく、じかに青空と太陽が見たいんです。――いいえ、見ないで置くもんですか!」

そういうと

しゅろは、まるで

翠の小だかい峰のように、目の下にひろがっている温室仲間の林を

傲然と見おろしました。

5/11

仲間はだれひとりとして、彼女に言葉を返す勇気のあるものはなかった。ただ

サゴ椰子が隣りの

そてつに向かって、小声でこう言っただけでした。

「まあ見ていましょうよ。お前さんのうぬぼれがいい加減でやまるように、その憎たらしい大頭のちょん切られるところを、ゆっくり拝見するとしましょうよ。本当に高慢ちきな女だわ!」

ほかの

草木は黙っていましたが、心の中ではやはり、

アッタレーアの横柄な言葉に腹をたてておりました。ただここに一本の

小さな草があって、その草だけは

しゅろの態度に腹もたてなければ、彼女のお談義に気を悪くしても いませんでした。それは温室じゅうの

草木のなかで一ばんみじめな、だれにも相手にされないような

小さな草でありました。ひ弱な、色つやのない はい草で、厚ぼったいしなびた葉をつけていました。この草には別にこれといって目だった特徴もなく、ただ温室の

床の裸地を隠すために植えてあったのでした。彼女は自分のからだを大きな

しゅろの根元へ巻きつけて、その言葉に耳を澄ましておりましたが、なるほど

アッタレーアのいう通りだと思いました。自分としてはべつに熱帯の大自然を知っているわけではないのですが、やっぱり大気と自由は好きだったのです。温室は彼女にとっても、やはり

牢屋でありました。『私みたいな つまらない しなびた草でさえ、自分の育ったあの灰色の空や、青ざめた太陽や、冷たい雨にあえないのが、こんなにもつらいんだもの。この見事な威勢のいい木にしてみれば、とらわれの境涯がどんなにか切ないことでしょう!』そう彼女は考えて、

しゅろの幹にやさしくまつわりついて甘えるのでした。『なぜ私は大木に生まれつかなかったのだろう? 大木に生まれてさえいたら、この人の忠告どおりにしたろうに。私たちは手に手をとってぐんぐん伸びて、一緒に自由の天地へ乗り出せただろうに。そうなったらほかの連中だっても、なるほど

アッタレーアの言う通りだったと、思い当たるに違いないわ。』

けれど彼女は大木ではなくて、ほんの小っぽけな しなびた草でありました。

6/11

ですから彼女にとっては、

アッタレーアの幹にいよいよ優しくまつわりついて、一か八か試みられようとしているその幸福を、自分もどんなに愛しているか、どんなに望んでいるかということを、彼女にささやくのが関の山だったのです。

「今さら申すまでもないことですが、私たちの国はあなたのお国のように暖かでもありませんし、空も澄みきってはいませんし、また豊かな大雨が降るわけでもありません。けれど私たちの国にだって、空もあれば、太陽も風もありますわ。私たちの国には、あなたやあなたのお友だちのように、大きな葉やみごとな花をたわわにつけた、はなやかな

草木は見られませんわ。けれど私たちの国にだって、松だとか もみだとか しらかばだとか、とても立派な木がはえていますわ。私は小っぽけな草ですから、とても自由なんぞ望めそうもありませんが、あなたはそんなになりも大きいし、力もおありですもの! あなたの幹は丈夫ですし、それにあと一伸びすればガラス屋根にとどくんですわ。あなたは屋根をぶち抜いて、ひろびろした天地へ出て行けるに違いありませんわ。そうしたらこの私に、大空の下は今でもやっぱり昔ながらの見事なながめかどうかを、話して聞かせて下さいね。私はそれだけで満足しますわ。」

「ねえ小さな

つる草さん、お前さんはなぜ私と一緒に出て行こうと思わないの? 私の幹は丈夫でしっかりしているわ。私の幹によりかかって、ここまではいのぼっておいで。お前さんを背負って行くぐらい、私にはなんでもないんだから。」

「いいえ、とても私にはだめですわ! だってほら、私はこんなにしなびた弱い草なんですもの、つる一本だって持ちあげる力はありませんわ。いいえ、とても御一緒には参れません。あなたは一人で伸びて、幸福になって下さい。ただ一つお願いは、あなたが自由の天地へお出なすったとき、時たまはこの小っぽけな友だちのことを思い出して下さいね!」

そこで

しゅろは伸びはじめました。今までも温室を参観にきた人々は、彼女のすばらしい身のたけに驚きの目をみはったものですが、その彼女がひと月ましにますます高くなって行ったのです。

園長はこのめざましい伸び方を、世話がよく行き届いたせいにして、温室を経営して務めを遂行してゆく上での、自分の見識を誇るのでありました。

7/11

「まあ一つ、その

アッタレーア・プリンケプスを見て下さい」と、

園長は言うのでした、「これほどよく育ったやつは、ブラジルへ行ったってめったには見られませんよ。私どもは、植物たちが温室の中にいても、野育ちの場合とまったく同様に思うさま伸びられるように、知能を傾けたものですが、私にはどうやら、多少の成功を収めたように思われますよ。」

そう言いながら、

園長はさも得意そうな面もちで、ステッキをあげてその丈夫な木膚をたたいて見せるのでした。するとその音は、温室じゅうにびんびん響きわたるのでした。

しゅろはこの

打擲【ぶつこと】にたえかねて、葉をわなわなとふるわせるのでありました。おお、もしも彼女に声があったなら、どんなに物すごい

忿怒【激しい怒り】の叫びを、

園長は耳にしたことでありましょうか。

『あの人は、あたしがこうして伸びるのを、あの人を喜ばせるためだと思ってるんだわ』と、

アッタレーアは心につぶやくのでした、『勝手にそう思うがいい!』

そして彼女は、あらん限りの樹液をひたすら伸びるために使って、根や葉にまわる樹液をまで奪いながら、ぐんぐん伸びて行きました。時おり彼女には、

円天井までの距離がいっこうに縮まらないような気がするのでした。すると彼女は力いっぱいに気ばるのです。そうこうする内に、わくはだんだん近くなって、とうとう一枚の若葉が、ひやりと冷たいガラスと鉄わくにさわりました。

「ご覧よ、ご覧よ」と

草木はどよめき立ちました、「とうとう とどいちまったわ! 本当にやる気なのかねえ?」

「まったくおっかないほど伸びたもんだなあ!」と、木みたいなかっこうの

わらびが申しました。

「へん、伸びたが何ですかね! なんと珍妙なかっこうじゃありませんか! これこの私みたいにふとれたら、それこそ大したもんですけれどねえ!」と、ビヤだるみたいな胴をした、ふとっちょの

そてつが申しました、「それにまた、ひょろ長くなったところで何になりますかね? 結局なに一つできはしませんよ。格子はがんじょうだし、ガラスは厚いんですものね。」

また一と月たちました。

アッタレーアはもっと高くなって、とうとうしまいには、ぴんと鉄わくにつっぱってしまいました。もうそれ以上は伸びる場所がありません。そこで幹はしないはじめました。大きな葉のむらがり茂ったてっぺんのところは、もみくしゃになりました。わくとりの冷たい鉄棒が、柔らかな若葉の膚へくい入って、ずたずたに引き裂いたり、みじめなかっこうに押し ひしゃげたり しましたが、

しゅろはたじろぎはしませんでした。

8/11

葉がどうなろうと、その身がどうなろうと いっさい いとわず、ひた押しに格子を押しあげたので、さしもがんじょうに鉄で組みあげた格子も、とうとう じりじりと しないはじめました。

ちいさな

つる草は、この戦いのありさまをじっと見守っていましたが、心配のあまり今にも気が遠くなりそうでした。

「ねえ、あんたそれで痛くはないこと? 鉄わくはそんなにがんじょうなんだから、いっそ引きさがった方がよくはなくって?」と、

小草は

しゅろにききました。「痛いですって? 自由の天地へ出ようという

一念の前に、痛いくらいが何ですか? 私を励ましてくれたのは、そのお前さんだったじゃないか?」と、

しゅろの木は答えました。

「ええ、励ましては上げましたわ。だってそれほどむずかしいこととは、知らなかったんですもの。お気の毒で見ちゃいられませんわ。さぞ苦しいでしょうにねえ。」

「おだまり、いくじなしめ! 私に同情してなんか もらいますまい! 私はもう死ぬか自由になるか、二つに一つです!」

とそのとき、天地をふるわすような大きな音がしました。太い鉄の棒が一本はじけ飛んだのです。ガラスのかけらが、がらがらっと音をたてて天から降って来ました。かけらの一つは、ちょうどそのとき温室のそとへ出た

園長の帽子に、こつんと当たりました。

「こりゃ何ごとだろう?」と

園長は、きらきらと空中に散乱したガラスのかけらを見て、どきりとして大声をあげました。そして温室をはなれていっさんに庭へ駆けだすと、屋根をふり仰いで見ました。みればガラスの円屋根のうえには、ぴんと頭をもたげた

しゅろの木の緑色の

冠が、誇りかにそびえているではありませんか。

『たったこれだけの事か』と、その

しゅろは考えておりました、『たったこれだけの事のために、私はあんなに長いあいだ、つらい苦しい思いをしたのかしら? これんばかりの物を手に入れるのが、私にとっての最高の目的だったのかしら?』

もう秋も深くなっておりました。そのころになって

アッタレーアは、やっとあいた穴からぐいと頭をつき出したのです。みぞれまじりの

氷雨が、しとしとと降っておりました。身を切るような北風が、ちぎれちぎれの灰色の雨雲をひくくはわせておりました。まるでその雲が両手をひろげて、抱きついて来るような気がしました。木々はもうすっかり葉を振り落として、なんだかみっともない死人のような姿をしておりました。松と もみの木だけは、暗い緑色の針葉をつけておりました。

9/11

そうした木々が、陰気なまなざしで

しゅろをながめているのでした。『凍え死んじまうぞ!』と、木々は彼女に言っているようでした、『お前は北国の寒さがどんなものだか、知りはしないのだ。お前はとても辛抱はできまいよ。せっかく温室にいたものを、なんだってまた出て来たんだ!』

そこで

アッタレーアは初めて、とり返しのつかない事をしてしまったと悟りました。彼女は凍えそうに寒かったのです。また屋根の下へ帰ってはどうでしょう? けれど今となっては、もはや帰るすべもないのです。彼女は寒い風の吹きすさぶなかに たたずんだまま、どっと押しよせる風の重さや、ひりひりと

膚をかすめる粉雪の痛さをじっと忍びながら、きたならしい色をした空や、みすぼらしい北国の自然や、植物園のむさくるしい裏庭や、さ霧のかなたに見えがくれする単調な大都会のたたずまいやを、ながめていなければならないのです。下界の温室のなかで、人間たちが自分のあと始末を相談しているあいだ、そうして待っていなければならないのです。

園長は

しゅろの木をのこぎりでひいてしまえと言いつけました。『あの上にもうひとつ別の円屋根を建て増してもいいが』と、

園長は申しました、『だがそれも長いことはあるまい。あの木はまた伸びて行って、やっぱりこわしてしまうだろうよ。それにまた建て増すとなれば、お金もどっさりかかるからなあ。面倒だ、ひいてしまえ。』

しゅろは太い

綱で縛りあげられました。倒れるとき温室の壁をこわさないための用心でした。そしてすぐ根元のところから、のこぎりでひかれてしまいました。その幹に巻きついていたあの小さな

つる草は、どうしても友だちと離れたがらなかったので、やっぱり一緒にのこぎりの歯にかかってしまいました。やがて

しゅろが温室からひき出されたとき、あとに残った切株のうえには、のこぎりの歯に引きちぎられ、ずたずたになった

つる草の茎や葉が、みだれ伏しておりました。

「このろくでなしも引っこ抜いて、捨ててしまうんだ」と、

園長は申しました、「もう黄色っぽくなっているし、それにのこぎりの歯でひどくいたんでしまった。ここには何かほかの草を植えようよ。」

10/11

園丁の一人が手ぎわよく根もとへ くわを入れて、一とかかえもある

つる草をぐいと引っこ抜いてしまいました。彼はそれをかごのなかへほうりこんで、裏庭へはこんで行きました。そして、今ではぬかるみのなかに横たわって、もう半ば雪をかぶっていた

しゅろの なきがらのうえに、どさりと捨ててしまいました。

底本:「あかい花 他四篇」岩波版ほるぷ図書館文庫、岩波書店

1975(昭和50)年9月1日第1刷発行

1976(昭和51)年4月1日第2刷発行

入力:蒋竜

校正:染川隆俊

2009年1月30日作成

青空文庫作成ファイル:

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

----- (以下、

シン文庫 追記) -----

関係者の皆様、大変ありがとうございました。感謝致します。

11/11