半生を放浪の間に送って来た

私には、折にふれてしみじみ思出される

土地の多い中に、札幌の二週間ほど、

慌しい様な懐しい記憶を

私の心に残した

土地は無い。あの大きい田舎町めいた、道幅の広い、物静かな、木立の多い、洋風

擬いの

家屋の離ればなれに列んだ――そして

甚麽大きい建物も

見涯のつかぬ大空に圧しつけられている様な、石狩平原の

中央の都の

光景は、やゝもすると

私の目に浮んで来て、優しい

伯母かなんぞの様に心を

牽引ける。一年なり、二年なり、何時かは行って住んで見たい様に思う。

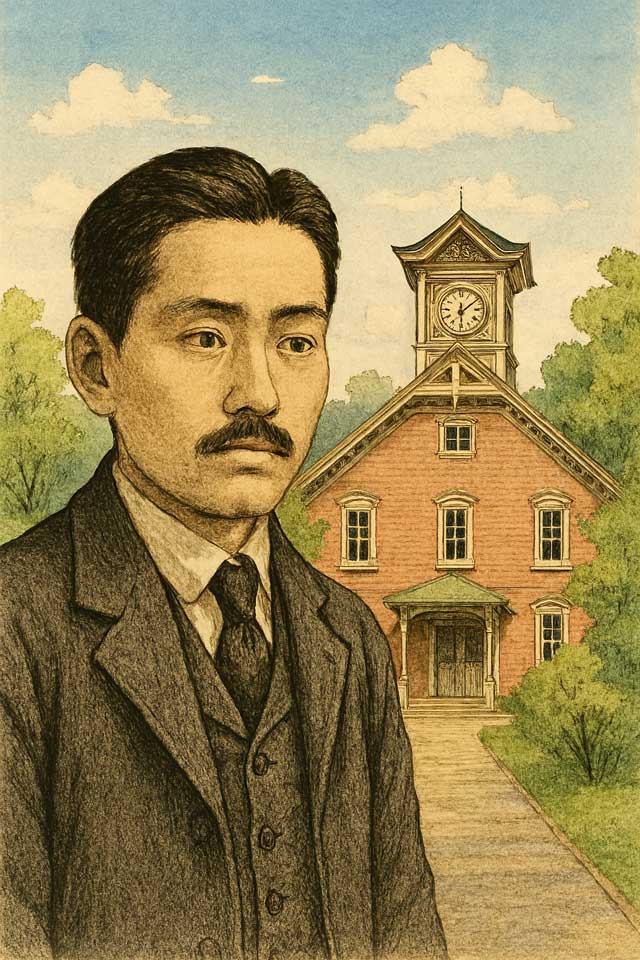

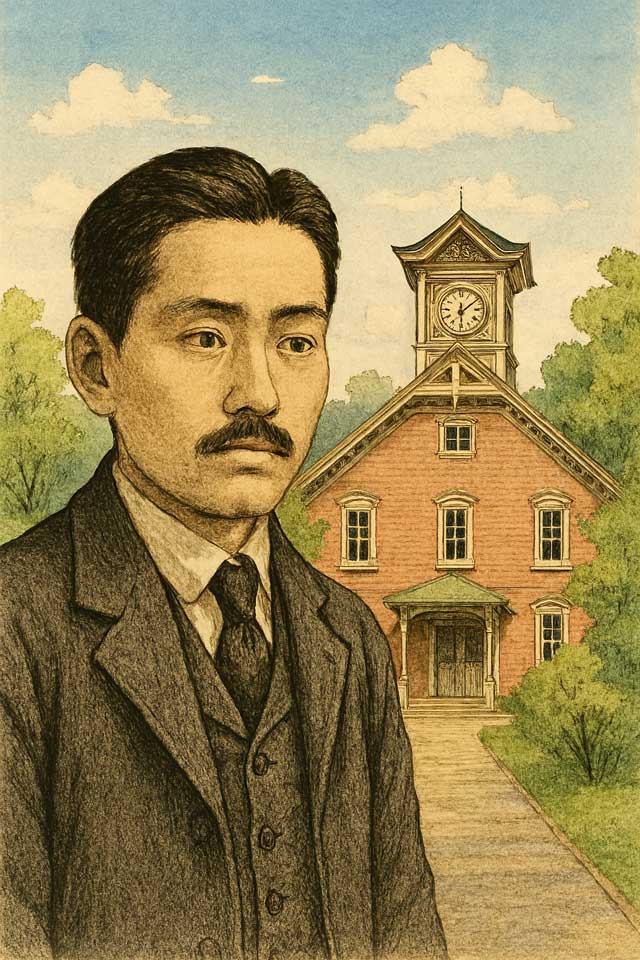

私が初めて札幌に行ったのは明治四十年の秋風の

立初めた頃である。――それまで

私は函館に足を

留めていたのだが、人も知っているその年八月二十五日の晩の大火に会って、幸い類焼は免れたが、出ていた新聞社が丸焼になって、急には立ちそうにもない。何しろ、北海道へ渡って

漸々四ヶ月、内地(と

彼地ではいう。)から

家族を呼寄せて

家を持った

許りの事で、

土地に深い親みは無し、

私も困って

了った。

其処へ道庁に勤めている友人の

立見君が公用

旁々見舞に来て呉れたので、早速履歴書を書いて頼んで

遣り、二三度手紙や電報の往復があって、

私は札幌の××新聞に行く事に決った。条件は余り

宜くなかったが、此際だから腰掛の積りで入ったがよかろうと

友人からも言って来た。

私は少し

許りの畳建具を

他に譲る事にして旅費を

調へた。その時は、函館を発つ汽車汽船が便毎に『焼出され』の人々を満載していた頃で、

其等の者が続々入込んだ為に、札幌にも小樽にも

既う一軒の貸家も無いという噂もあり、且は又、

先方へ行って直ぐ

家を持つだけの余裕も無しするから、

家族は

私の後から

一先づ小樽にいた

姉の

許へ引上げる事にした。

九月十何日かであった。降り続いた火事後の雨が

霽ると、伝染病発生の噂と共に

底冷のする秋風が立って、家を失い、職を失った何万の人は、言い難き物の哀れを一様に味っていた。市街の大半を占めている焼跡には、

仮屋建ての

鑿【大工仕事】の音が急がしく響き合って、まだ何処となく物の

燻る

臭気の残っている空気に新らしい木の香が流れていた。数少い

友人に送られて、

私は一人夜汽車に乗った。

翌暁小樽に着く迄は、腰下す席もない混雑で、

私は

一夜車室の隅に立ち明した。小樽で下車して、

姉の家で朝飯を

喫め、三時間

許りも

仮寝をしてからまた車中の人となった。車輪を洗う

許りに

涵々と波の寄せている

神威古潭の海岸を過ぎると、銭函駅に着く。汽車はそれから

真直に石狩の平原に進んだ。

未見の境を旅するという感じは、

犇々と

私の胸に迫って来た。空は低く曇っていた。

1/13

目を遮ぎる物もない

広野の処々には人家の屋根が見える。名も知らぬ

灌木【背の低い木】の

叢生【でこぼこ】した

箇処がある。沼地がある――

其処には

蘆荻【アシとオギ】の風に騒ぐ

状が見られた。

不図、二町【1町は約109m】とは離れぬ小溝の縁の

畔路を、赤毛の犬を

伴れた

男が行く。犬が不意に駆け出した。

男は膝まづいた。その前に白い煙がパッと立った――

猟夫だ。

蘆荻の中から

鴫らしい鳥が二羽、横さまに飛んで行くのが見えた。

其向うには、灌木の林の前に

茫然と立って、汽車を眺めている農夫があった。

恁くして北海道の奥深く入って行くのだ。恁くして、

或者は自然と、或者は人間同志で、内地の人の知らぬ

劇しい戦いを戦っている北海道の生活の、だん/\底へと入って行くのだ――という感じが、その時

私の心に湧いた。――その時はまだ

私の心も単純であった。既にその

劇しい戦いの中へ割込み、底から底と潜り抜けて、

遂々敗けて帰って来た

私の今の心に較べると、実際その時の

私は、単純であった――

小雨が音なく降り出した来た。気が付くと、同車の人々は手廻りの物などを片付けている。小娘に帯を締直して遣っている母親もあった。

既う札幌に着くのかと思って、時計を見ると一時を五分過ぎていた。窓から顔を出すと、行手に

方って

蓊乎とした木立が見え、大きい白ペンキ塗の建物も見えた。間もなく

其建物の前を過ぎて、汽車は札幌駅に着いた。

乗客の大半は

此処で降りた。

私も小形の

鞄一つを下げて

乗降庭に立つと、二歳になる女の児を抱いた、背の高い

立見君の姿が直ぐ目についた。も一人の友人も迎へに来て呉れた。「君の家は近いね?」

「近い。どうして知ってるね?」

「子供を抱いて来てるじゃないか。」

改札口から広場に出ると、

私は一寸 立

停って見たい様に思った。道幅の

莫迦に広い停車場通りの、両側のアカシヤの

街樾は、

蕭条【ひっそりと もの寂しい】たる秋の雨に遠く/\煙っている。

其下を

往来する人の歩みは皆静かだ。男も女もしめやかな恋を抱いて歩いてる様に見える。

2/13

蛇目の傘をさした若い女の紫の

袴が、その

周匝の風物としっくり調和していた。傘をさす程の雨でもなかった。

「この

逵は僕等がアカシヤ街と呼ぶのだ。

彼処に大きい煉瓦造りが見える。あれは五号館というのだ。……

奈何だ、気に入らないかね?」

「好い!

何時までも住んでいたい――」

実際

私は

然う思った。

立見君の宿は北七条の西○丁目かにあった。古い洋風

擬いの建物の、素人下宿を営んでいる林という

寡婦【パートナーが居なくなった人】の家に

室借りをしていた。

立見君は

其室を『猫箱』と呼んでいた。台所の後の、

以前は物置だったらしい四畳半で、屋根の傾斜なりに斜めに張られた天井は黒く、隅の方は頭が

閊へて立てなかった。

其狭い室の中に机もあれば、夜具もある、

行李もある。林務課の事業手という安

腰弁【下級官吏や安月給取り】の

立見君は、細君と

女児と三人で

其麽室にい

乍ら、時々藤村調の新体詩などを作っていた。机の上には

英吉利人の古い詩集が二三冊、旧新約全書、それから、今は忘れて読めなくなったと言う

独逸文の宗教史――これらは皆、何かしら

立見君の一生に忘れ難い紀念があるのだろう――などが載っていた。

私もその家に下宿する事になった。

尤も

明間は無かったから、停車場に迎へに来て呉れたも一人の方の友人――

目形君――と同室する事にしたのだ。

宿の

内儀は

既う四十位の、亡夫は道庁で

可也な役を勤めた人というだけに、品のある、気の

確乎した、言葉に西国の訛りのある人であった。娘が二人、

妹の方はまだ十三で、背のヒヨロ高い、愛嬌のない寂しい顔をしている癖に、思う事は何でも言うといった様な

淡白な

質で、時々間違った事を喋っては

衆に笑はれて、ケロリとしている

児であった。

姉は

真佐子と言った。その年の春、さる外国人の建てゝいる女学校を卒業したとかで、体はまだ充分発育していない様に見えた。

妹とは

肖ても肖つかぬ丸顔の、色の白い、何処と言って美しい

点はないが、少し薮睨みの気味なのと

片笑靨のあるのとに人好きのする表情があった。

3/13

女学校出とは思はれぬ様な

温雅かな娘で、絶えだえな声を出して賛美歌を歌っている事などがあった。学校では大分宗教的な教育を

享けたらしい。母親は、

妹の方をば時々お転婆だ/\と言っていたが、

姉には一言も小言を言わなかった。

その外に遠い親戚だという

眇目【すがめ:片方の目が小さい、または見えない】な

男がいた。警察の小使をした事があるとかで、夜分などは『現行警察法』という古い本を

繙いている事があった。その

男が

内儀の片腕になって家事万端立働いていて、娘の

真佐子はチヨイ/\手伝う位に過ぎなかった。何でも母親の心にしては、末の

手頼にしている娘を下宿屋の娘らしくは育てたくなかったのであろう。

素人屋によくある例で、我々も食事の時は一同茶の間に出て、食卓を囲んで食うことになっていたが、内儀はその時も成るべく娘には用をさせなかった。

或朝、

私が何か捜す物があって

鞄の中を調べていると、まだ使わない絵葉書が一枚出た。青草の中に

罌粟らしい花の沢山咲き乱れている、油絵まがいの絵であった。

不図、

其処へ妹娘の

民子が入って来て、

「マァ、綺麗な……」

と言って

覗き込む、

「上げましょうか?」

「

可くって?」

手にとって嬉しそうにして見ていたが、

「これ、何の花?」

「

罌粟。」

「

恁麽花、いつか

姉ちゃんも

画いた事あってよ。」

すると、

其日の昼飯の時だ。

私は例の如く茶の間に行って同宿の人と一緒に飯を食っていると、風邪の気味だといって学校を休んで、咽喉に真綿を捲いている

民子が窓側で幅の広い

橄欖色の

飾紐を

弄っている。それを見付けた母親は、

「

民イちゃん、貴女何ですそれ、また

姉さんの飾紐を。」

「貰ったの。」とケロリとしている。

「嘘ですよウ。

其麽色はまだ貴女に似合いませんもの、何で

姉さんが上げるものですか?」

「

真箇。ホラ、今朝

島田さんから戴いた綺麗な絵葉書ね、

姉ちゃんがあれを取上げて

奈何しても返さないから、代りに此を貰ったの。」

「そんなら可いけれど、

此間も

真佐ァちゃんの絵具を

那麽にして

了うたじゃありませんか?」

私は列んでいた農科大学生と話をし出した。

それから、飯を済まして便所に行って来ると、

真佐子は

例の

場所に坐って、(

其処は

私の室の前、玄関から続きの八畳間で、家中の人の

始終通る室だが、

真佐子は外に室がないので、

其処の隅ッコに机や本箱を置いていた。

4/13

)編物に

倦きたという

態で、片肘を机に突き、編物の針で小さい硝子の

罎に

插した花を突ついていた。

豌豆の花の少し大きい様な花であった。

「何です、その花?」と

私は何気なく言った。

「スイイトビイン【スイートピー】です。」

よく聞えなかったので聞直すと、

「あの、

遊蝶花とか言うそうで御座います。」

「そうですか。これですかスイイトビインと言うのは。」

「お好きで

被入いますか?」

「そう! 可愛らしい花ですね。」

見ると、耳の根を

仄のり紅くしている。

私は

其儘室に入ろうとすると、何時の間にか

民子が来て立っていて、

「

島田さん、もう

那麽絵葉書無くって?」

「有りません。その内にまた

好いのを上げましょう。」

「マァ、お客様に

其麽事言うと、母さんに叱られますよ。」と、

姉が

妹を

譴める。

「ハハヽヽ。」と軽く笑って、

私は室に入って

了った。

「だって、

切角戴いたのは

姉ちゃんが取上げたんだもの……」と、

民子が不平顔をして言ってる様子。

真佐子は、口を

抑える様にして何か言って

慰めていた。

私は毎日午後一時頃から社に行って、暗くなる頃に帰って来る。その日は

帰途に雨に会って来て、食事に茶の間に行くと、外の人は

既う済んで

私一人限だ。内儀は

私に少し濡れた羽織を脱がせて、

真佐子に

切炉【部屋などの一部を掘り下げて作った炉】の火で

乾させ

乍ら、自分は

私に飯を

装って呉れていた。火に

翳した羽織からは湯気が立っている。思ったよりは濡れていると見えて

却々乾せない。

好い事にして

私は三十分の余も内儀相手にお

喋舌をしていた。

その翌日、

私の

妻が来た。

既う函館からは引上げて小樽に来ているのであるが、そう何時までも

姉の家に厄介になっても居られないので、それやこれやの打合せに来たのだ。

私の子供は生れてやっと九ヶ月にしかならなかったが、来ると直ぐ忘れないでいて

私に手を延べた。

が、心がけては居たったが、空家、せめて二間位の空間と思っても、それすら有りそうになかった。困って

了って宿の内儀に話をすると、

「

然うですねえ。

5/13

それでは

恁うなすっちゃ如何でしょう、貴方のお室は八畳ですから、お家の見付かるまで当分

此処で我慢をなさる事になすっては? そうなれば

目形さんには別の室に移って頂くことに致しますから。何で御座いましょう、貴方方もお三人

限……?」

「まだ年老った母があります。外にもあるんですが、それは今直ぐ来なくても可いんです。」

「マァ

然うですか、

阿母さんも御一緒に! ……それにしても

立見さんの方よりは窮屈でない訳ですわねえ、当分の事ですから。」

話はそれに決って、

妻は二三日中に家財を

纏めて来ることになった。女同志は重宝なもので、

妻は

既う内儀と種々

生計向の話などをしている。

真佐子は、

妻の来るとから

私の子供を抱いて、のべつに頬擦りをし

乍ら、家の中を歩いたり、外へ行ったりしていた。泣き出しそうにならなければ

妻の

許に

伴れて来ない。

「

小便しては可けませんから。」と

妻が言っても、

「

否、構いませんから、も少し借して下さい。」と言って

却々放さない。母親は笑っていた。

二人限になった時、

妻は何かの

序に

恁麽事を言った。

「

真佐子さんは少し薮睨みですね。

穏しい方でしょう。」

軈て出社の時刻になった。玄関を出ると、

其処からは見えない生垣の内側に、

私の子を抱いた

真佐子が立っていた。

私を見ると、

「あれ、父様ですよ、父様ですよ。」と言って子供に教える。

「重くありませんか、

其麽に抱いていて?」

「

否、嬢ちゃん、サァ、お

土産を買って来て下さいッて。マァ何とも仰しゃらない!」

と言いながら、

耐らないと言った

態に頬擦りをする。赤児を可愛がる処女には男の心を

擽る様な

点がある。

私は二三歩

真佐子に近づいたが、気がつくと玄関にはまだ

妻が立ってるので、

其儘門外へ出て

了った。

帰って来た時は、小樽へ帰る

私の

妻を停車場まで見送りに行った

真佐子も、今し方帰った

許りというところであった。その晩は、

立見君は牧師の家に出かけて行ったので、

私は室にいて手紙などを書いた。茶の間からは女達の話声が聞える。

6/13

真佐子は

私の子供の可愛かった事を

頻りに

数へ立てゝいる、

立見君の細君もそれに同じては いたが、何となく気の乗らぬ声であった。

翌日は社に出てから初めての日曜日、休みではないが、明くる朝の新聞は四頁なので四時少し前に締切になった。

後藤君はその日欠勤した。帰って来て寝ころんでいると、

後藤君が相変らずの要領を得ない顔をして入って来て、

「少し相談があるから、今夜七時半に僕の下宿へ来給へ。僕は

他を廻ってそれ迄に帰ってるから。」

と言って出て行った。直ぐ戻って来て

私を玄関に呼出すから、何かと思うと、

「君、秘密な話だから、一人で来てくれ給へ。」

「好し。一体何だね? 何か事件が起ったのかね?」

「君、声が高いよ。大に起った事があるさ。

吾党の大事だ。」と、黄色い歯を出しかけたが、直ぐムニヤ/\と口を動かして、「

兎に

角来給へ。成るべく僕の処へ来るのを誰にも知らせない方が好いな。」

そして、右の肩を揚げ、薄い下駄を引擦る様にして出て行って

了った。『よく秘密にしたがる男だ!』と

私は思った。

私はその晩の事が忘られない。

夕飯が済むと、

立見君と

目形君は教会に行くと言って、

私にも同行を勧めた。

私は社長の宅へ行く用があると言って断った。そして約束の時間に

後藤君の下宿へ行った。

座には

S――新聞の二面記者だという男がいた。

後藤君は

私を

其男に

紹介せた。

私は、その男が

所謂『秘密の相談』に関係があるのか、無いのか、一寸判断に困った。片目の小さい、

始終唇を

甜め廻す癖のある、鼻の先に新聞記者がブラ下ってる様な

挙動や物言いをする、

可厭な男であった。

少し経つと、

後藤君は

私に、

「君は

既う先に行ったのかと思っていた。よく誘って呉れたね。」

これで

了解めたから、

私も

可加減にバツを合せた。そして、

「まだ七時頃だろうね?」

「

奈何して、奈何して、

既う君八時じゃないか知ら。」

「待ち給へ。」

7/13

と

S――新聞の記者が言って、帯の間の時計を出して見た。「七時四十分。何処かへ行くのかね?」

「あゝ、七時半までの約束だったが――」

「

然うか。それでは僕の長居が邪魔な訳だね。近頃は方々で邪魔にしやがる。処で行先は何処だ?」

「ハハヽヽ。

然う一々

他の行先に干渉しなくても可いじゃないか。」「

秘すな!

何有、解ってるよ、

確乎と解ってるよ。高が君等の行動が解らん様では、これで君、札幌はいくら狭くっても新聞記者の

招牌は出されないからね。」

「

凄じいね。ところで今夜はマァそれにして置くから、お慈悲を以てこれで御免を

蒙らして頂こうじゃないか?」

「好し、好し。今帰ってやるよ。僕だって

然う

没分暁漢ではないからね、先刻御承知の通り。処でと――」と、腕組をして

凝乎と考へ込む

態をする。

「何を考えるのだ、大先生?」

「マ、マ、一寸待ってくれ。」

「金なら持ってないぜ。」

「畜生奴! ハハヽヽ、先を越しやがった。

何有、好し、好し、まだ二三軒心当りがある。」

「それは結構だ。」

「

冷評すない。これでも△△さんでなくては夜も日も明けないッて人が待ってるんだからね。

然うだ、

金崎の処へ行って三両

許り

踏手繰てやるか。――

奈何だい、出懸けるなら一緒に出懸けないか?」

「

何有、悪い処へは行かないから、安心して先に出て呉れ給へ。」

「

莫迦に僕を邪魔にする! が、マァ

免して置け。その代り儲かったら割前を

寄越さんと承知せんぞ。左様なら。」

そして室を出しなに後を向いて、

「君等ァ

薄野(遊郭)に行くんじゃないのか?」と

狐疑深い目付をした。

その男を送出して室に帰ると、

後藤君は

落胆した様な顔をして、眉間に深い

皺を寄せていた。

「

遂々追出してやった、ハハヽヽ。」と笑い

乍ら坐ったが、張合の抜けた様な笑声であった。

8/13

そして、

「あれで君、

彼奴は

S――社中では敏腕家なんだ。」

「

可厭な奴だねえ。」「君は案外人嫌いをする様だね。あれでも根は

好人物で、

訛せるところがある。」

「但し君は人を訛すことの出来ない人だ。」

「

然うか……も知れないな。」と言って、グタリと

頤を襟に埋めた。そして、手で

頸筋を撫でながら、

「近頃

此処が痛くて困る。少し長い物を書いたり、今の様な奴と話をしたりすると、

屹度痛くなって来る。」

「神経痛じゃないか知ら。」

「

然うだろうと思う。神経衰弱に

罹ってから

既う三年

許りになるから

喃。」

「医者には?」

「かゝらない、外の病気と違って薬なんかマァ利かないからね。」

「でも君、構はずに置くよりァ

可かないか知ら。」

「第一、医者にかゝるなんて、僕にァ

其麽暇は無い。」

然う言って首を

擡げたが、

「暇が無いんじゃァない、実は金が無いんだ。ハハヽヽ。有るものは借金と不平ばかり。

然うだ、

頸の痛いのも近頃は借金で首が廻らなくなったからかも知れない。」

後藤君は取ってつけた様に寂しい高笑いをした。そして、冷え切った茶碗を口元まで持って行ったが、

不図気が付いた様に、それを机の上に置いて、

「ヤァ失敬、失敬。君にはまだ茶を出さなかった。」

「茶なんか

奈何でも可いが、それより君、話ッてな何です?」

「マァ、マァ、男は

其麽に急ぐもんじゃない。まだ八時前だもの。」

然う言って、

薬缶の蓋をとって見ると、湯はある。出からしになった急須の

茶滓を茶碗の一つに空けて、机の下から小さい

葉鉄の茶壺を取出したが、その手付がいかにも

懶さ

相で、

私の様な気の早い者が見ると、もどかしくなる位

緩々している。

ギシ/\する茶壺の蓋を取って、中蓋の取手に手を掛けると、

其儘後藤君は

凝乎と考へ込んで

了った。左の眉の根がピクリ、ピクリと神経的に

痙攣けている。

やゝあってから、

「君、」

9/13

と言って中蓋を取ったが、その

儘茶壺を机の端に載せて、

「僕等も出掛けようじゃないか? 少し寒いけれど。」

「何処へ?」

「何処へでも

可い。歩きながら話すんだ。

此室には、(と声を落して、目で壁隣りの室を指し

乍ら、)君、

S――新聞の主筆の

従弟という奴が居るんだ。

恁麽処【このようなところ】で一時間も二時間も密談してると人にも怪まれるし、第一

此方も気が

塞る。歩き

乍らの方が可い。」

「何をしてるね、隣の奴は?」

「

其麽声で言うと聞えるよ。

何有、道庁の学務課へ出ている小役人だがね。昔から壁に耳ありで、

其麽処から計画が破れるか知れないから

喃。」

「一体マァ何の話だろう? 大層勿体をつけるじゃないか? 蓋

許り沢山あって、中には

甚麽美味い饅頭が入ってるんか、一向アテが付かない。」

「ハハヽヽ。マァ出懸けようじゃないか?」

で、二人は戸外に出た。

後藤君は

既う蓋を取った茶壺の事は忘れて

了った様であった。

私は、この煮え切らぬ顔をした三十男が、物事を

恁うまで秘密にする心根に触れて、そして、

見悄らしい鳥打帽【ハンチング帽】を

冠り、右の肩を揚げてズシリ/\と先に立って階段を降りる姿を見下し

乍ら、異様な寒さを感じた。出かけない主義が、何も

為出かさぬ

間に活力を消耗して

了った

立見君の半生を語る如く、

後藤君の常に計画し常に秘密にしているのが、矢張またその半生の戦いの勝敗を語っていた。

札幌の秋の夜はしめやかであった。

其辺は

既う場末の、通り少なき広い

街路は

森閑として、空には黒雲が

斑らに流れ、その間から覗いている十八九日【ほぼ丸い】

許りの月影に、街路に生えた丈低い芝草に露が光り、虫が鳴いていた。家々の窓の

火光だけが人懐かしく見えた。

「あゝ、月がある!」

然う言って

私は空を見上げたが、

後藤君は黙って首を

低れて歩いた。痛むのだろう。吹くともない風に肌が

緊った。

その

儘少し歩いて行くと、区立の大きい病院の

背後に出た。月が雲間に隠れて

四辺が蔭った。

「やァれ、やれやれやれ――」

10/13

という異様の女の叫声が病院の構内から聞えた。

「何だろう?」と

私は言った。

「

狂人さ。それ、

其処にあるのが(と構内の建物の一つを指して、)精神病患者の隔離室なんだ。

夜更になると僕の下宿まで

那の声が聞える事がある。」

その狂人共が暴れてるのだろう、ドン/\と板を

敲く音がする。ハチ切れた様な甲高い笑声がする。

「畳たゝいて

此方の

人――これ、

此方の人、

此方の人ッたら、ホホヽヽヽヽ。」

それは鋭い女の声であった。

私は足を緩めた。

「狂人の多くなった

丈、我々の文明が進んだのだ。ハハヽヽ。」と

後藤君は言出した。「君はまだ

那麽声を聞こうとするだけ若い。僕なんかは

其麽暇はない。聞えても成るべく聞かぬ様にしてる。

他の事よりァ

此方の事だもの。」

然うしてズシリ/\と下駄を引擦り

乍ら先に立って歩く。

「実際だ。」と

私も言ったが、狂人の声が妙に心を動かした。普通の人間と狂人との距離が

其時ズッと接近して来てる様な気がした。『

後藤君も苦しいんだ!』

其麽事を考へ

乍ら、

私は足元に眼を落して黙って歩いた。

「ところで君、

徐々話を初めようじゃないか?」と

後藤君は言出した。

「初めよう。僕は

先刻から待ってる。」と言ったが、その実

私は

既う大した話でも無い様に思っていた。

「実はね、マァ好い方の話なんだが、然し余程考へなくちゃ決行されない点もある――」

然う言って

後藤君の話した話は次の様なことであった。――今度小樽に新らしい新聞が出来る。出資者はY――氏という名の有る事業家で、創業費は二万円【約4千万円/2025年】、維持費の三万円を年に一万宛注込んで、三年後に独立経済にする計画である。そして、社長には前代議士で道会に幅を利かしているS――氏がなるというので。

「主筆も定ってる。」

11/13

と友は言葉を

亜いだ。「

先にH――新聞にいた

山岡という人で、僕も二三度面識がある。その人が今編

輯局【毎日】編成の任を帯びて札幌に来ている。実は僕にも間接に話があったので、今日行って

打突って見て来たのだ。」

「成程。段々面白くなって来たぞ。」

「無論その時君の話もした。」と、熱心な調子で言った。暗い町を肩を並べて歩き

乍ら、稀なる

往来の人に遠慮を

為い/\、

密めた声も時々高くなる。

後藤君は暗い中で妙な手振をし

乍ら、「僕の事はマァ不得要領な挨拶をしたが、君の事は君さへ承知すれば直ぐ

決る位に話を進めて来た。無論現在よりは条件も可さそうだ。それに君は

家族が小樽に居るんだから都合が可いだろうと思うんだ。」

「それァ

先ァそうだ。が、無論君も行くんだろう?」

「

其処だテ。

奈何も

其処だテ――」

「何が?」

「主筆は十月一日に

第一回編集会議を開く迄に顔触れを揃える責任を受負ったんで、大分

焦心ってる様だがね。」

「十月一日! あと九日しかない。」

「

然うだ。――実はね、」と言って、

後藤君は急に声を高くした。「僕も大いに心を動かしてる。大いに動かしている。」

然うして二度

許り右の拳を以て空気を切った。

「それなら可いじゃないか?」と

私も声を高めた。

「

奈何せ天下の浪人共だ。何も

顧慮する処はない。」

「

其処だ。君はまだ若い。僕はも少し深く考へて見たいんだ。」

「

奈何考える?」

「詰りね、単に条件が

可いから行くというだけでなくね――それは無論第一の問題だが――多少君、我々の理想を少しでも実行するに都合が好い――と言った様な点を見付けたいんだ。」

12/13

〔生前未発表・明治四十一年八月稿〕

底本:「石川啄木全集 第三巻 小説」筑摩書房

1978(昭和53)年10月25日初版第1刷発行

1993(平成5年)年5月20日初版第7刷発行

※底本解説で、小田切秀雄が、1908(明治41)年8月と執筆時期を推測する、生前未発表のこの作品のテキストは、市立函館図書館所蔵啄木自筆原稿「底外三篇」によっています。

※底本は、物を数える際や地名などに用いる「ヶ」(区点番号5-86)を、「

漸々四ヶ月」(P.188-上-1)をのぞいて、大振りにつくっています。

※「欖の14かく目の「一」が「丶」」は「デザイン差」と見て「欖」で入力しました。入力:Nana ohbe

校正:川山隆

2008年5月24日作成

青空文庫作成ファイル:

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

----- (以下、

シン文庫 追記) -----

関係者の皆様、大変ありがとうございました。感謝致します。

13/13