お手紙によりますと、

あなたは

K君の

溺死について、それが過失だったろうか、自殺だったろうか、自殺ならば、それが何に原因しているのだろう、あるいは不治の病を はかなんで【暗く感じて】死んだのではなかろうかと様さまに思い悩んでいられるようであります。そしてわずか

一と月ほどの間に、あの療養地のN海岸で偶然にも、

K君と

相識ったというような、一面識もない

私にお手紙をくださるようになったのだと思います。

私は

あなたのお手紙ではじめて

K君の

彼地での溺死を知ったのです。

私はたいそうおどろきました。と同時に「

K君はとうとう月世界へ行った」と思ったのです。どうして

私がそんな奇異なことを思ったか、それを

私は今ここでお話しようと思っています。それはあるいは

K君の死の謎を解く一つの鍵であるかも知れないと思うからです。

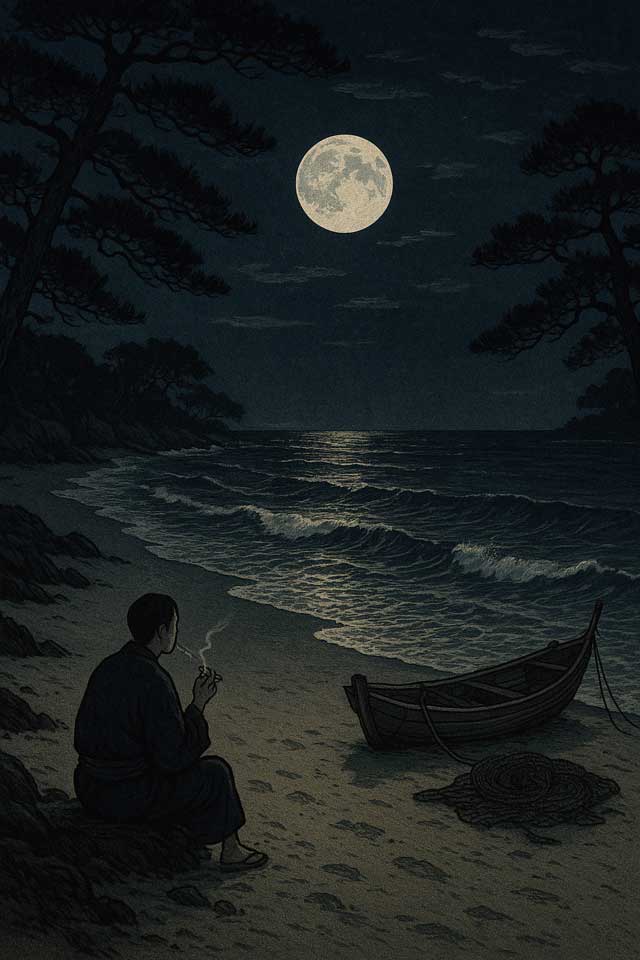

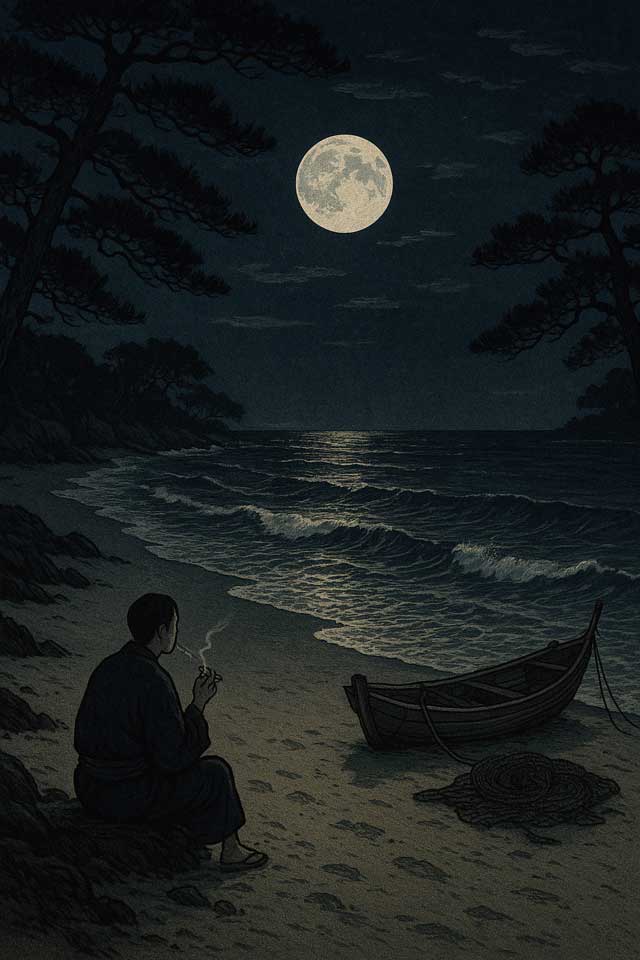

それはいつ頃だったか、

私がNへ行ってはじめての満月の晩です。

私は病気の

故でその頃夜がどうしても眠れないのでした。その晩もとうとう寝床を起きてしまいまして、幸い月夜でもあり、旅館を出て、

錯落【入りまじるさま】とした松樹の影を踏みながら砂浜へ出て行きました。引きあげられた漁船や、地引網を

捲く

轆轤などが白い砂に鮮かな影をおとしているほか、浜には何の人影もありませんでした。干潮で荒い浪が月光に砕けながら どうどう と打ち寄せていました。

私は煙草をつけながら漁船の

ともに腰を下して海を眺めていました。夜はもうかなり

更けていました。

しばらくして

私が眼を砂浜の方に転じましたとき、

私は砂浜に

私以外のもう一人の人を発見しました。それが

K君だったのです。しかしその時は

K君という人を

私はまだ知りませんでした。その晩、それから、はじめて

私達は互いに名乗り合ったのですから。

私は折りおりその人影を見返りました。そのうちに

私はだんだん奇異の念を起こしてゆきました。というのは、その人影――

K君――は

私と三四十歩も

距っていたでしょうか、海を見るというのでもなく、全く

私に背を向けて、砂浜を前に進んだり、後に退いたり、と思うと立ち留ったり、そんなことばかりしていたのです。

1/8

私はその人がなにか落し物でも捜しているのだろうかと思いました。首は砂の上を

視凝めているらしく、前に傾いていたのですから。しかしそれにしては

屈むこともしない、足で砂を分けて見ることもしない。満月でずいぶん明るいのですけれど、火を点けて見る様子もない。

私は海を見ては合間合間に、その人影に注意し出しました。奇異の念はますます

募ってゆきました。そしてついには、その人影が一度もこちらを見返らず、全く

私に背を向けて動作しているのを幸い、じっとそれを見続けはじめました。不思議な

戦慄が

私を通り抜けました。その人影のなにか魅かれているような様子が

私に感じたのです。

私は海の方に向き直って口笛を吹きはじめました。それがはじめは無意識にだったのですが、あるいは人影になにかの効果を及ぼすかもしれないと思うようになり、それは意識的になりました。

私ははじめ

シューベルトの「海辺にて」を吹きました。ご存じでしょうが、それはハイネの詩に作曲したもので、

私の好きな歌の一つなのです。それからやはりハイネの詩の「ドッペルゲンゲル」。これは「二重人格」というのでしょうか。これも

私の好きな歌なのでした。口笛を吹きながら、

私の心は落ちついて来ました。やはり落し物だ、と思いました。そう思うよりほか、その奇異な人影の動作を、どう想像することができましょう。そして

私は思いました。あの人は煙草を

喫まないから

燐寸がないのだ。それは

私が持っている。とにかくなにか非常に大切なものを落としたのだろう。

私は

燐寸を手に持ちました。そしてその人影の方へ歩きはじめました。その人影に

私の口笛は何の効果もなかったのです。相変わらず、進んだり、退いたり、立ち留ったり、の動作を続けているのです。

2/8

近寄ってゆく

私の足音にも気がつかないようでした。ふと

私はビクッとしました。あの人は影を踏んでいる。もし落し物なら影を背にしてこちらを向いて捜すはずだ。

天心をややに

外れた月が

私の歩いて行く砂の上にも一尺ほどの影を作っていました。

私はきっと

なにかだとは思いましたが、やはり人影の方へ歩いてゆきました。そして二三間手前で、思い切って、

「何か落し物をなさったのですか」

とかなり大きい声で呼びかけてみました。手の

燐寸を示すようにして。

「落し物でしたら

燐寸がありますよ」

次にはそう言うつもりだったのです。しかし落し物ではなさそうだと

悟った以上、この言葉はその人影に話しかける

私の手段に過ぎませんでした。

最初の言葉でその人は

私の方を振り向きました。「のっぺらぽー」そんなことを

不知不識の間に思っていましたので、それは

私にとって非常に怖ろしい瞬間でした。

月光がその人の高い鼻を滑りました。

私はその人の深い瞳を見ました。と、その顔は、なにか

極まり悪気な

貌に変わってゆきました。

「なんでもないんです」

澄んだ声でした。そして微笑がその口のあたりに

漾いました。

私と

K君とが口を利いたのは、こんなふうな奇異な事件がそのはじまりでした。そして

私達はその夜から親しい間柄になったのです。

しばらくして

私達は再び

私の腰かけていた漁船の

ともへ返りました。そして、

「ほんとうにいったい何をしていたんです」

というようなことから、

K君はぼつぼつそのことを説き明かしてくれました。でも、はじめの間はなにか

躊躇していたようですけれど。

K君は自分の影を見ていた、と申しました。そしてそれは

阿片のごときものだ、と申しました。

あなたにもそれが突飛でありましょうように、それは

私にも実に突飛でした。

夜光虫が美しく光る海を前にして、

K君はその不思議な

謂われをぼちぼち話してくれました。

影ほど不思議なものはないと

K君は言いました。

3/8

君もやってみれば、必ず経験するだろう。影をじーっと

視凝めておると、そのなかにだんだん生物の相があらわれて来る。ほかでもない自分自身の姿なのだが。それは電灯の光線のようなものでは駄目だ。月の光が一番いい。何故ということは言わないが、――というわけは、自分は自分の経験でそう信じるようになったので、あるいは

私自身にしかそうであるのに過ぎないかもしれない。またそれが客観的に最上であるにしたところで、どんな根拠でそうなのか、それは非常に深遠なことと思います。どうして人間の頭でそんなことがわかるものですか。――これが

K君の口調でしたね。何よりも

K君は自分の感じに頼り、その感じの

由って来たる所を説明のできない神秘のなかに置いていました。

ところで、月光による自分の影を

視凝めているとそのなかに生物の気配があらわれて来る。それは月光が平行光線であるため、砂に写った影が、自分の形と等しいということがあるが、しかしそんなことはわかり切った話だ。その影も短いのがいい。一尺二尺くらいのがいいと思う。そして静止している方が精神が統一されていいが、影は少し揺れ動く方がいいのだ。自分が行ったり戻ったり立ち留ったりしていたのはそのためだ。雑穀屋が

小豆の屑を盆の上で捜すように、影を揺ってごらんなさい。そしてそれをじーっと

視凝めていると、そのうちに自分の姿がだんだん見えて来るのです。そうです、それは「気配」の域を越えて「見えるもの」の領分へ入って来るのです。――こう

K君は申しました。そして、

「先刻

あなたは

シューベルトの『ドッペルゲンゲル』を口笛で吹いてはいなかったですか」

「ええ。吹いていましたよ」

と

私は答えました。やはり聞こえてはいたのだ、と

私は思いました。

「影と『ドッペルゲンゲル』。

4/8

私はこの二つに、月夜になれば

憑かれるんですよ。この世のものでないというような、そんなものを見たときの感じ。――その感じに なじんでいると、現実の世界が全く身に合わなく思われて来るのです。だから昼間は

阿片喫煙者のように

倦怠です」

と

K君は言いました。

自分の姿が見えて来る。不思議はそればかりではない。だんだん姿があらわれて来るに

随って、影の自分は彼自身の人格を持ちはじめ、それにつれてこちらの自分はだんだん気持が

杳かになって、ある瞬間から月へ向かって、スースーッと昇って行く。それは気持で何物とも言えませんが、まあ魂とでも言うのでしょう。それが月から射し下ろして来る光線を

溯って、それはなんとも言えぬ気持で、昇天してゆくのです。

K君はここを話すとき、その瞳はじっと

私の瞳に

魅り非常に緊張した様子でした。そしてそこで何かを思いついたように、微笑でもってその緊張を

弛めました。

「

シラノが月へ行く方法を並べたてるところがありますね。これはその今一つの方法ですよ。でも、

ジュール・ラフォルグの詩にあるように

哀れなるかな、イカルス【ギリシャ神話

イカロスの逸話に基づく】が幾人も来ては落っこちる。

私も何遍やってもおっこちるんですよ」

そう言って

K君は笑いました。

その奇異な初対面の夜から、

私達は毎日訪ね合ったり、一緒に散歩したりするようになりました。月が欠けるに

随って、

K君もあんな夜更けに海へ出ることはなくなりました。

ある朝、

私は日の出を見に海辺に立っていたことがありました。そのとき

K君も早起きしたのか、同じくやって来ました。そして、ちょうど太陽の光の反射のなかへ漕ぎ入った船を見たとき、

「あの逆光線の船は完全に影絵じゃありませんか」

と突然

私に反問しました。

K君の心では、その船の実体が、逆に影絵のように見えるのが、影が実体に見えることの逆説的な証明になると思ったのでしょう。

「熱心ですね」

と

私が言ったら、

K君は笑っていました。

K君はまた、朝海の

真向から昇る太陽の光で作ったのだという、等身のシルウェットを幾枚か持っていました。

そしてこんなことを話しました。

5/8

「

私が高等学校の寄宿舎にいたとき、よその部屋でしたが、一人美少年がいましてね、それが机に向かっている姿を誰が描いたのか、部屋の壁へ、電灯で写したシルウェットですね。その上を墨でなすって描いてあるのです。それがとてもヴィヴィッド【はっきりとした】でしてね、

私はよくその部屋へ行ったものです」

そんなことまで話す

K君でした。聞きただしてはみなかったのですが、あるいはそれがはじまりかもしれませんね。

私が

あなたのお手紙で、

K君の溺死を読んだとき、最も先に

私の心象に浮かんだのは、あの最初の夜の、奇異な

K君の後姿でした。そして

私はすぐ、

「

K君は月へ登ってしまったのだ」

と感じました。そして

K君の死体が浜辺に打ちあげられてあった、その前日は、まちがいもなく満月ではありませんか。

私はただ今本暦を開いてそれを確かめたのです。

私が

K君と一緒にいました一と月ほどの間、そのほかにこれと言って自殺される原因になるようなものを、

私は感じませんでした。でも、その一と月ほどの間に

私がやや健康を取り戻し、こちらへ帰る決心ができるようになったのに反し、

K君の病気は徐々に進んでいたように思われます。

K君の瞳はだんだん深く澄んで来、頬はだんだんこけ、あの高い鼻柱が目に立って硬く秀でてまいったように覚えています。

K君は、影は

阿片のごときものだ、と言っていました。もし

私の直感が

正鵠【物事の急所】を射抜いていましたら、影が

K君を奪ったのです。しかし

私はその直感を固執するのでありません。

私自身にとってもその直感は参考にしか過ぎないのです。ほんとうの死因、それは

私にとっても五里霧中であります。

しかし

私はその直感を土台にして、その不幸な満月の夜のことを仮に組み立ててみようと思います。

その夜の月齢は十五・二であります。月の出が六時三十分。十一時四十七分が月の南中する時刻と本暦には記載されています。

私は

K君が海へ歩み入ったのはこの時刻の前後ではないかと思うのです。

私がはじめて

K君の後姿を、あの満月の夜に砂浜に見出したのもほぼ南中の時刻だったのですから。そしてもう一歩想像を進めるならば、月が少し西へ傾きはじめた頃と思います。

6/8

もしそうとすれば

K君のいわゆる一尺ないし二尺の影は北側といってもやや東に偏した方向に落ちるわけで、

K君はその影を追いながら海岸線を斜に海へ歩み入ったことになります。

K君は病と共に精神が鋭く

尖り、その夜は影がほんとうに「見えるもの」になったのだと思われます。肩が現われ、

頸が

顕われ、微かな

眩暈のごときものを覚えると共に、「気配」のなかからついに頭が見えはじめ、そしてある瞬間が過ぎて、

K君の魂は月光の流れに逆らいながら、徐々に月の方へ登ってゆきます。

K君の身体はだんだん意識の支配を失い、無意識な歩みは一歩一歩海へ近づいて行くのです。影の方の彼はついに一箇の人格を持ちました。

K君の魂はなお高く昇天してゆきます。そしてその形骸は影の彼に導かれつつ、機械人形のように海へ歩み入ったのではないでしょうか。次いで干潮時の高い浪が

K君を海中へ

仆【倒】します。もしそのとき形骸に感覚が

蘇えってくれば、魂はそれと共に元へ帰ったのであります。

哀れなるかな、イカルスが幾人も来ては落っこちる。

K君はそれを

墜落と呼んでいました。もし今度も墜落であったなら、泳ぎのできる

K君です。溺れることはなかったはずです。

K君の身体は

仆れると共に沖へ運ばれました。感覚はまだ蘇えりません。次の浪が浜辺へ引き

摺りあげました。感覚はまだ帰りません。また沖へ引き去られ、また浜辺へ叩きつけられました。しかも魂は月の方へ昇天してゆくのです。

ついに肉体は無感覚で終わりました。干潮は十一時五十六分と記載されています。その時刻の激浪に形骸の

翻弄を

委ねたまま、

K君の魂は月へ月へ、

飛翔し去ったのであります。

底本:「檸檬・ある心の風景 他二十編」旺文社文庫、旺文社

1972(昭和47)年12月10日初版発行

1974(昭和49)年第4刷発行

初出:「青空」青空社

1926(大正15)年10月号

※副題は底本では、「或(あるい)はKの溺死(できし)」となっています。

7/8

※編集部による傍注は省略しました。

入力:j.utiyama

校正:野口英司

1998年10月10日公開

2016年7月5日修正

青空文庫作成ファイル:

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

----- (以下、

シン文庫 追記) -----

関係者の皆様、大変ありがとうございました。感謝致します。

8/8