其れはまだ人々が「

愚」と言う

貴い徳を持って居て、世の中が今のように激しく

軋み合わない時分であった。殿様や若旦那の

長閑な顔が曇らぬように、御殿女中や

華魁の笑いの種が尽きぬようにと、

饒舌を売るお茶坊主だの

幇間【

太鼓持ち】だのと言う職業が、立派に存在して行けた程、世間が

のんびりして居た時分であった。女

定九郎、女

自雷也、女

鳴神、―――当時の芝居でも

草双紙でも、すべて美しい者は強者であり、醜い者は弱者であった。誰も彼も

挙って美しからんと努めた揚句は、

天稟【生まれながら】の体へ絵の具を注ぎ込む迄になった。

芳烈【義を守る心が強い】な、

或は

絢爛【きらびやかで美しい】な、線と色とが

其の頃の人々の肌に躍った。

馬道を通うお客は、見事な

刺青のある

駕籠舁を選んで乗った。吉原、辰巳【江戸深川の

遊里】の女も美しい刺青の男に惚れた。

博徒、

鳶の者はもとより、町人から稀には侍なども

入墨をした。時々両国で催される刺青会では参会者おの/\肌を叩いて、互に奇抜な意匠を誇り合い、評しあった。

清吉と言う若い

刺青師の腕きゝがあった。浅草の

ちゃり文、松島町の

奴平、

こんこん次郎などにも劣らぬ名手であると持て

囃されて、何十人の人の肌は、彼の絵筆の下に

絖地となって拡げられた。刺青会で好評を博す刺青の多くは彼の手になったものであった。

達磨金は

ぼかし刺が得意と言われ、

唐草権太は

朱刺の名手と

讃えられ、

清吉は又

奇警な構図と

妖艶な線とで名を知られた。

もと

豊国国貞の風を慕って、浮世絵師の

渡世をして居たゞけに、刺青師に堕落してからの

清吉にもさすが

画工らしい良心と、

鋭感とが残って居た。彼の心を惹きつける程の皮膚と骨組みとを持つ人でなければ、彼の刺青を

購う【買い求める】訳には行かなかった。たま/\描いて貰えるとしても、一切の構図と費用とを彼の望むがまゝにして、

其の上堪え難い針先の苦痛を、一と月も二た月も こらえねばならなかった。

この若い刺青師の心には、人知らぬ快楽と宿願【悲願】とが潜んで居た。彼が人々の肌を針で突き刺す時、真紅に血を含んで

脹れ上る肉の

疼きに堪えかねて、大抵の男は苦しき

呻き声を発したが、

其の

呻きごえが激しければ激しい程、彼は不思議に言い難き愉快を感じるのであった。刺青のうちでも

殊に痛いと言われる

朱刺、ぼかしぼり、―――それを用うる事を彼は

殊更喜んだ。

1/7

一日平均五六百本の針に刺されて、色上げを良くする為め湯へ

浴って出て来る人は、皆半死半生の

体で

清吉の足下に打ち倒れたまゝ、暫くは身動きさえも出来なかった。その無残な姿をいつも

清吉は冷やかに眺めて、

「

嘸お痛みでがしょうなあ」

と言いながら、

快さそうに笑って居る。

意気地のない男などが、まるで

知死期の苦しみのように口を歪め歯を喰いしばり、ひい/\と悲鳴をあげる事があると、彼は、

「お前さんも江戸っ児だ。辛抱しなさい。―――この

清吉の針は飛び切りに

痛えのだから」

こう言って、涙にうるむ男の顔を横目で見ながら、かまわず

刺って行った。また我慢づよい者がグッと胆を据えて、眉一つしかめず

怺えて居ると、

「ふむ、お前さんは見掛けによらねえ

突っ張者だ。―――だが見なさい、今にそろ/\

疼き出して、どうにもこうにも たまらないようになろうから」

と、白い歯を見せて笑った。

彼の年来の宿願は、光輝ある美女の肌を得て、それへ己れの魂を刺り込む事であった。その女の素質と容貌とに就いては、いろ/\の注文があった。

啻に美しい顔、美しい肌とのみでは、彼は中々満足する事が出来なかった。江戸中の

色町に名を響かせた女と言う女を調べても、彼の気分に

適った味わいと調子とは容易に見つからなかった。まだ見ぬ人の姿かたちを心に描いて、三年四年は空しく

憧れながらも、彼はなお

其の願いを捨てずに居た。

丁度四年目の夏の とあるゆうべ、深川の料理屋

平清の前を通りかゝった時、彼はふと門口に待って居る

駕籠の

簾のかげから、真っ白な女の素足のこぼれて居るのに気がついた。鋭い彼の眼には、人間の足はその顔と同じように複雑な表情を持って映った。その女の足は、彼に取っては

貴き肉の宝玉であった。

拇指から起って小指に終る繊細な五本の指の整い方、絵の島の海辺で獲れる うすべに色の貝にも劣らぬ爪の色合い、

珠のような

踵【かかと】のまる

味、清洌な岩間の水が絶えず足下を洗うかと疑われる皮膚の潤沢。この足こそは、やがて男の生血に肥え太り、男のむくろを

蹈みつける足であった。この足を持つ女こそは、彼が

永年たずねあぐんだ、女の中の女であろうと思われた。

2/7

清吉は躍りたつ胸をおさえて、

其の人の顔が見たさに

駕籠の後を追いかけたが、二三町行くと、もう

其の影は見えなかった。

清吉の憧れごゝちが、激しき恋に変って

其の年も暮れ、五年目の春も半ば老い込んだ或る日の朝であった。彼は深川佐賀町の

寓居【仮住まい】で、

房楊枝をくわえながら、

錆竹の濡れ縁に

万年青の鉢を眺めて居ると、庭の裏木戸を

訪う けはいがして、袖垣のかげから、ついぞ見馴れぬ小

娘が入って来た。

それは

清吉が馴染の辰巳の

芸妓から寄こされた使の者であった。

「姐さんから此の

羽織を親方へお手渡しゝて、何か裏地へ絵模様を画いて下さるようにお頼み申せって………」

と、

娘は

鬱金【鮮やかな黄金色】の風呂敷をほどいて、中から

岩井杜若の似顔画の

たとうに包まれた女

羽織と、一通の手紙とを取り出した。

其の手紙には

羽織のことをくれ/″\も頼んだ末に、使の

娘は近々に私の妹分として御座敷へ出る筈故、私の事も忘れずに、この

娘も引き立てゝやって下さいと

認めてあった。

「どうも見覚えのない顔だと思ったが、それじゃお前は此の頃

此方へ来なすったのか」

こう言って

清吉は、しげ/\と

娘の姿を見守った。年頃は

漸う【ようやく】十六か七かと思われたが、その

娘の顔は、不思議にも長い月日を

色里に暮らして、幾十人の男の魂を

弄んだ年増のように物凄く整って居た。それは国中の

罪と

財との流れ込む都の中で、何十年の昔から生き代り死に代った

みめ麗しい多くの男女の、夢の数々から生れ出づべき器量であった。

「お前は去年の六月ごろ、平清から

駕籠で帰ったことがあろうがな」

こう訊ねながら、

清吉は

娘を縁へかけさせて、

備後表の台に乗った

巧緻【たくみで細やか】な素足を仔細に眺めた。

「えゝ、あの時分なら、まだお父さんが生きて居たから、平清へもたび/\まいりましたのさ」

と、

娘は奇妙な質問に笑って答えた。

「丁度これで足かけ五年、己はお前を待って居た。顔を見るのは始めてだが、お前の足にはおぼえがある。―――お前に見せてやりたいものがあるから、上ってゆっくり遊んで行くがいゝ」

と、

清吉は暇を告げて帰ろうとする

娘の手を取って、大川の水に臨む二階座敷へ案内した後、巻物を二本とり出して、先ず

其の一つを

娘の前に繰り

展げた。

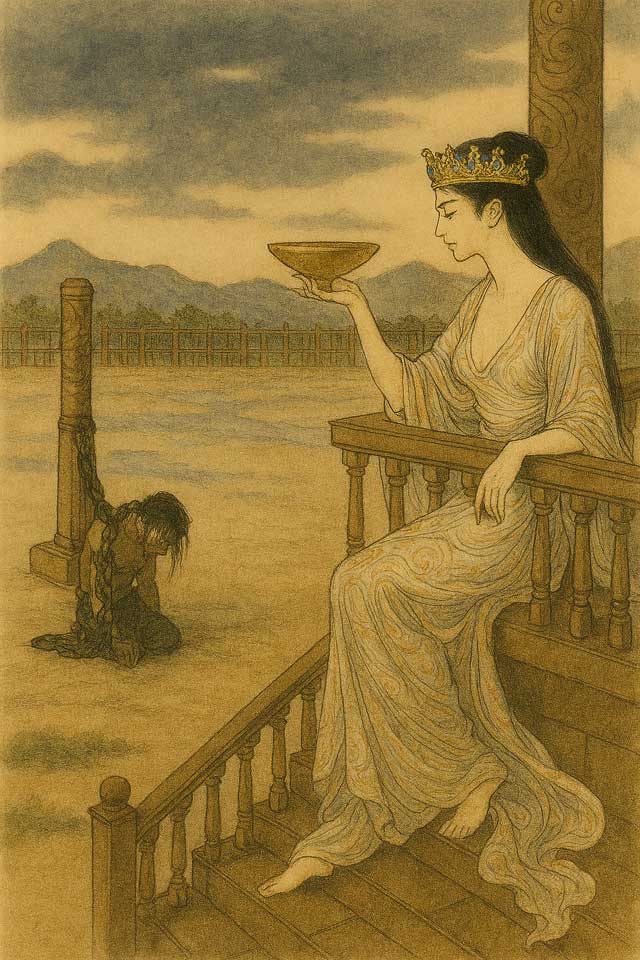

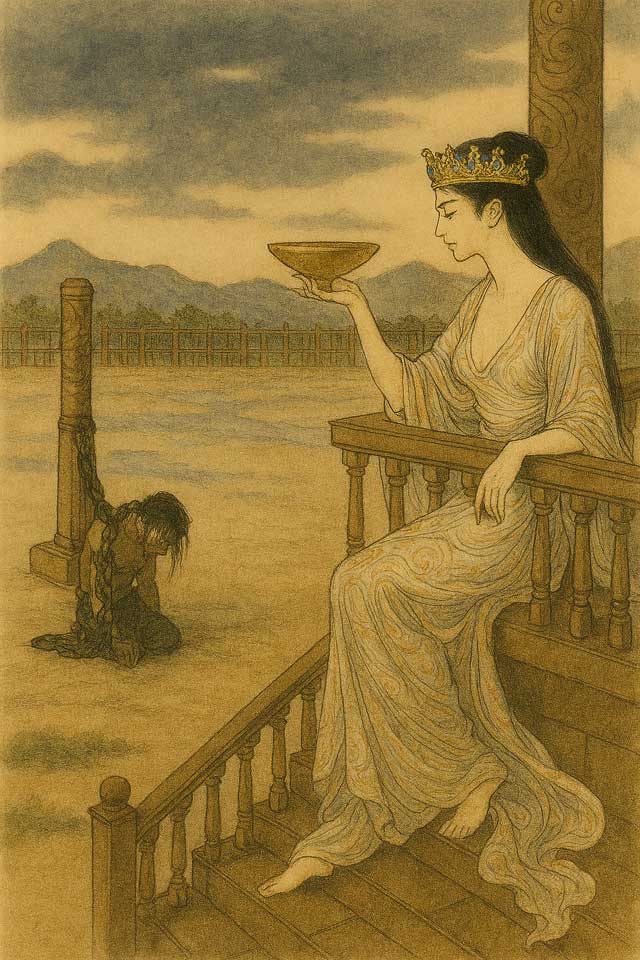

それは古の暴君

紂王の

寵妃、

末喜を描いた絵であった。

3/7

瑠璃珊瑚

瑠璃珊瑚を

鏤めた金冠の重さに

得堪えぬ なよやかな体を、ぐったり

勾欄【手すり】に

靠れて、

羅綾の

裳裾を

階の中段にひるがえし、右手に大杯を傾けながら、今しも庭前に刑せられんとする

犠牲の男を眺めて居る妃の

風情と言い、鉄の鎖で四肢を銅柱へ

縛いつけられ、最後の運命を待ち構えつゝ、妃の前に頭をうなだれ、眼を閉じた男の顔色と言い、物凄い迄に巧に描かれて居た。

娘は暫くこの奇怪な絵の

面を見入って居たが、知らず識らず

其の瞳は輝き

其の唇は

顫えた。怪しくも

其の顔はだん/\と妃の顔に

似通って来た。

娘は

其処に隠れたる真の「

己」を見出した。

「この絵にはお前の心が映って居るぞ」

こう言って、

清吉は

快げに笑いながら、

娘の顔をのぞき込んだ。

「どうしてこんな恐ろしいものを、私にお見せなさるのです」

と、

娘は

青褪めた

額を

擡げて言った。

「この絵の女はお前なのだ。この女の血がお前の体に交って居る筈だ」

と、彼は更に他の一本の画幅を展げた。

それは「肥料」と言う画題であった。画面の中央に、若い女が桜の幹へ身を倚せて、足下に累々と

斃れて居る多くの男たちの

屍骸を見つめて居る。女の身辺を舞いつゝ

凱歌をうたう小鳥の群、女の瞳に溢れたる抑え難き誇りと歓びの色。それは

戦の跡の景色か、花園の春の景色か。それを見せられた

娘は、われとわが心の底に潜んで居た何物かを、探りあてたる心地であった。

「これはお前の未来を絵に現わしたのだ。

此処に

斃れて居る人達は、皆これからお前の為めに命を捨てるのだ」

こう言って、

清吉は

娘の顔と

寸分違わぬ画面の女を指さした。

「

後生【お願い】だから、早く

其の絵をしまって下さい」

と、

娘は誘惑を避けるが如く、画面に

背いて畳の上へ

突俯したが、やがて再び唇を わなゝかした【震えさせた】。

「親方、白状します。私はお前さんのお察し通り、

其の絵の女のような性分を持って居ますのさ。―――だからもう堪忍して、

其れを引っ込めてお呉んなさい」

「そんな

卑怯なことを言わずと、もっとよく此の絵を見るがいゝ。それを恐ろしがるのも、まあ今のうちだろうよ」

こう言った

清吉の顔には、いつもの意地の悪い笑いが漂って居た。

然し

娘の

頭は容易に上らなかった。

4/7

襦袢の袖に顔を覆うていつまでも

突俯したまゝ、

「親方、どうか私を帰しておくれ。お前さんの側に居るのは恐ろしいから」

と、幾度か繰り返した。

「まあ待ちなさい。己がお前を立派な器量の女にしてやるから」

と言いながら、

清吉は何気なく

娘の側に近寄った。彼の懐には

嘗て和蘭医から貰った麻睡剤の

壜が忍ばせてあった。

日はうらゝかに川面を射て、八畳の座敷は燃えるように照った。水面から反射する光線が、無心に眠る

娘の顔や、障子の紙に

金色の波紋を描いてふるえて居た。部屋のしきりを

閉て切って刺青の道具を手にした

清吉は、暫くは

唯 恍惚としてすわって居るばかりであった。彼は今始めて女の

妙相【美しい様相】をしみ/″\味わう事が出来た。その動かぬ顔に相対して、十年百年この一室に静坐するとも、なお飽くことを知るまいと思われた。古の

メンフィスの民が、荘厳なる

埃及の天地を、ピラミッドとスフィンクスとで飾ったように、

清吉は清浄な人間の皮膚を、自分の恋で

彩ろうとするのであった。

やがて彼は左手の小指と

無名指【薬指】と

拇指【親指】の間に挿んだ絵筆の穂を、

娘の背にねかせ、その上から右手で針を刺して行った。若い刺青師の

霊は墨汁の中に溶けて、皮膚に

滲んだ。焼酎に交ぜて刺り込む

琉球朱の一滴々々は、彼の命のしたゝりであった。彼は

其処に我が魂の色を見た。

いつしか

午も過ぎて、のどかな春の日は漸く暮れかゝったが、

清吉の手は少しも休まず、女の眠りも破れなかった。

娘の帰りの遅きを案じて迎いに出た箱屋【芸者の付き添い】迄が、

「あの

娘ならもう疾うに帰って行きましたよ」

と言われて追い返された。月が対岸の

土州屋敷の上にかゝって、夢のような光が沿岸一帯の家々の座敷に流れ込む頃には、刺青はまだ半分も出来上らず、

清吉は一心に

蝋燭の

心を掻き立てゝ居た。

一点の色を注ぎ込むのも、彼に取っては容易な

業でなかった。さす針、ぬく針の度毎に深い吐息をついて、自分の心が刺されるように感じた。針の痕は次第々々に巨大な

女郎蜘蛛の

形象を

具え始めて、再び夜がしら/\と白み

初めた時分には、この不思議な魔性の動物は、八本の

肢を伸ばしつゝ、背一面に

蟠った【留まった】。

5/7

春の夜は、上り下りの

河船の

櫓声に明け放れて、朝風を

孕んで下る白帆の頂から薄らぎ初める霞の中に、中洲、箱崎、

霊岸島の家々の

甍がきらめく頃、

清吉は漸く絵筆を

擱いて、

娘の背に刺り込まれた蜘蛛のかたちを眺めて居た。その刺青こそは彼の生命のすべてゞあった。その仕事をなし終えた後の彼の心は

空虚であった。

二つの人影は

其のまゝ

稍暫く動かなかった。そうして、低く、かすれた声が部屋の四壁にふるえて聞えた。

「己はお前をほんとうの美しい女にする為めに、刺青の中へ己の魂をうち込んだのだ、もう今からは日本国中に、お前に

優る女は居ない。お前はもう今迄のような臆病な心は持って居ないのだ。男と言う男は、皆なお前の

肥料になるのだ。………」

其の言葉が通じたか、かすかに、糸のような

呻き声が女の唇にのぼった。

娘は次第々々に知覚を回復して来た。重く引き入れては、重く引き出す肩息に、蜘蛛の

肢は生けるが如く

蠕動した。

「苦しかろう。体を蜘蛛が抱きしめて居るのだから」

こう言われて

娘は細く無意味な眼を開いた。

其の瞳は夕月の光を増すように、だん/\と輝いて男の顔に照った。

「親方、早く私に

背の刺青を見せておくれ、お前さんの命を貰った代りに、私は

嘸美しくなったろうねえ」

娘の言葉は夢のようであったが、しかし

其の調子には何処か鋭い力がこもって居た。

「まあ、これから湯殿へ行って色上げをするのだ。苦しかろうがちッと我慢をしな」

と、

清吉は耳元へ口を寄せて、

労わるように囁いた。

「美しくさえなるのなら、どんなにでも辛抱して見せましょうよ」

と、

娘は

身内の痛みを抑えて、強いて

微笑んだ。

「あゝ、湯が滲みて苦しいこと。………親方、後生だから私を

打っ

捨って、二階へ行って待って居てお呉れ、私はこんな

悲惨な

態を男に見られるのが

口惜しいから」

娘は湯上りの体を拭いもあえず、いたわる

清吉の手をつきのけて、激しい苦痛に流しの板の間へ身を投げたまゝ、

魘される如くに

呻いた。気狂じみた髪が悩ましげに

其の頬へ乱れた。女の背後には鏡台が立てかけてあった。真っ白な足の裏が二つ、その面へ映って居た。

6/7

昨日とは打って変った

女の態度に、

清吉は

一と

方ならず驚いたが、言われるまゝに独り二階に待って居ると、

凡そ半時ばかり

経って、

女は洗い髪を両肩へすべらせ、身じまいを整えて上って来た。そうして

苦痛のかげも とまらぬ晴れやかな眉を張って、

欄干に

靠れながらおぼろにかすむ大空を仰いだ。

「この絵は刺青と一緒にお前にやるから、

其れを持ってもう帰るがいゝ」

こう言って

清吉は巻物を

女の前にさし置いた。

「親方、私はもう今迄のような臆病な心を、さらりと捨てゝしまいました。―――お前さんは真先に私の

肥料になったんだねえ」

と、

女は

剣のような瞳を輝かした。その耳には

凱歌の声がひゞいて居た。

「帰る前にもう一遍、その刺青を見せてくれ」

清吉はこう言った。

女は黙って

頷いて肌を脱いた。折から朝日が刺青の

面にさして、

女の

背は

燦爛とした。

底本:「潤一郎ラビリンスⅠ――初期短編集」中公文庫、中央公論社

1998(平成10)年5月18日初版発行

底本の親本:「谷崎潤一郎全集 第一巻」中央公論社

1981(昭和56)年5月25日

初出:「新思潮」

1910(明治43)年11月号

※表題は底本では、「刺青(しせい)」となっています。

※底本は新字新仮名づかいです。なお旧字の混在は、底本通りです。

入力:砂場清隆

校正:門田裕志

2016年6月10日作成

青空文庫作成ファイル:

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

----- (以下、

シン文庫 追記) -----

関係者の皆様、大変ありがとうございました。感謝致します。

7/7