イー・ペー・エル研究所に

絵里子をたずねた

僕は、ついに彼女に会うことができず、そのかわり 普段はろくに口をきいたこともない研究所長 マカオ

博士に手をとられんばかりにして、その室に招じられたものである。この思いがけない

博士の待遇に、

僕は面くらったばかりか、なんだか変な気持さえ生じた。

「おうほ、

絵里子はね、――」

おうほと、

博士独特の妙な感嘆詞をなげるごとに、

博士の

頤髯がごそりとうごいた。

「おうほ、

絵里子はね、女性にはめずらしい

学究【研究者】だ。

君と

絵里子とは結婚する約束があるそうだが、

君は世界一の令夫人【相手の奥様に敬意を表する呼び方】を迎えるわけで、世界一の名誉を得るわけだ。しかしねえ、――」

といって

博士はちょっと小首をかしげ、

「しかしねえ、

絵里子を妻にした

君が、家庭的に はたして幸福者といえるかどうかは わからないよ。第一わしはいつもこう考えている。

絵里子の科学的天才を

区々たる【雑多な】家庭的の仕事――コーヒーをいれたり、ベッドのシーツを敷きなおしたり、それから馬鈴薯の皮をむいたりするようなことで曇らせるのは、世界の学術のためにたいへんな損失である、――」

「まあ待ってください、マカオ

博士」

と

僕は、胸の下からつきあげてくる憤りを一生懸命こらえながら叫んだ。

「

博士、するとあなたは、

僕たちの結婚に反対されるわけなのですか」

博士は、ごそりと

頤髯をうごかし、

「おうほ、なにもわしが

君がたの結婚に反対とはいっていない。しかしだ、

君がたは自発的に天の理にしたがうのが賢明じゃろうというものだ」

博士は

僕たちが結婚することを非常に

忌みきらっているものと思われる。

僕は、非常に不満だ。

「まあ、そう

脣をふるわせんでもいい。いや

君の不満なのはよう分っている。しかしじゃ、科学というものは

君が考えているより、もっと重大なものだ。時には、結婚とか家庭生活とかよりも重大なものだ。――そう、わしをこわい目で

睨むな。よくわかっているよ、

君はわしの説に反対だというんだろう。ところがそれはわしの目から見ると

君が若いというか、

君がまだ多くを知らないというか、それから発したことだ」

「マカオ

博士、――」

「こら待たんか。その大きな

拳で、わしの

頤をつきあげようというのだろう。

1/9

そしてわしの

頸をぎゅーっと締めつけようというのだろう。それくらいのことはわかっているぞ。だが待て、ちょっと待ってくれ。わしが

君に殴り殺される前に、ぜひ

君に見せてやりたいものがある」

博士は、まだ

頸をしめつけられてもいないのに、くるしそうにあえぎあえぎ言う。

「

僕に見せるって、いったいそれは何を見せるというのですか」

僕はさすがに気になった。

絵里子に関係のあることではないかと、すぐそのように思ったのであった。

博士は

僕を制して、自分のあとについてくるようにと合図をおくった。

博士の後に従って、

僕は小暗い長廊下をずんずん奥へあるいていった。

そのうちに

博士は、廊下の途中から横についている急な階段をのぼりはじめた。

(おお、これは、マカオ

博士の秘密研究塔に通じる階段だ)

と、

僕はひそかに胸をおどらせた。

博士は

僕を秘密研究塔につれこんで、いったいなにを見せるつもりなんだろう。

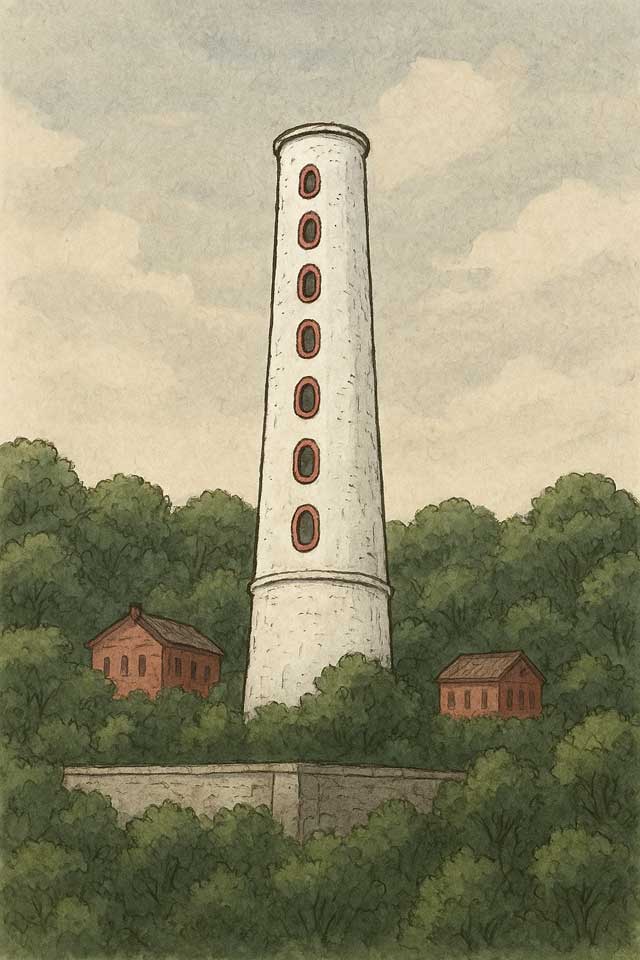

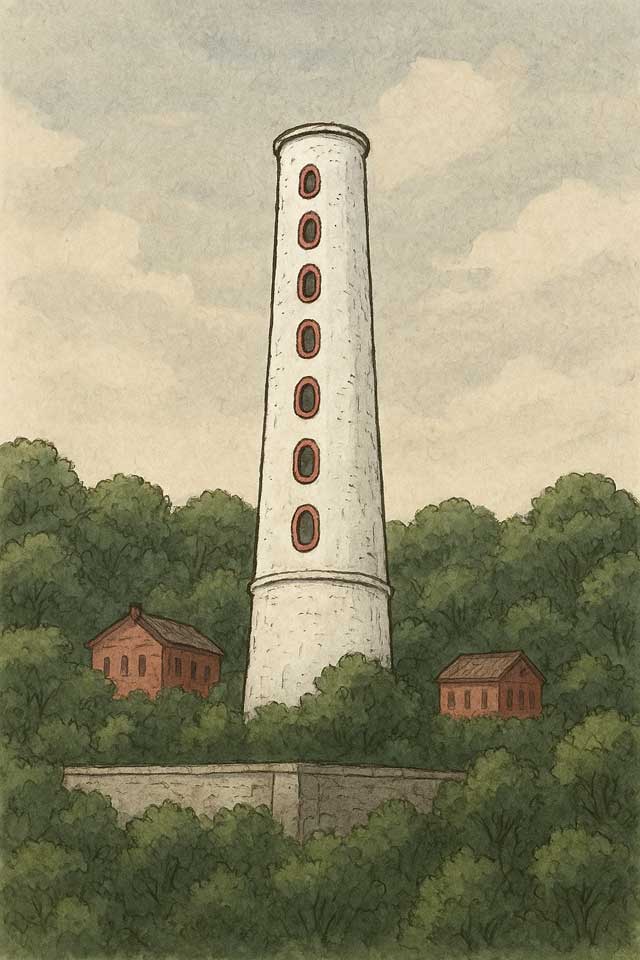

この研究塔は、

往来からもよく見えた。研究所のまわりは分厚い背の高い壁にとりかこまれ、その

境内は

欝蒼たる森林でおおわれていた。そしてところどころに、研究所の古風な赤煉瓦の建物が頭を出していたが、それとはまた別に一棟、すばらしく背の高い白壁づくりの塔が天空を

摩してそびえていた。それは遠くから見ると、まるで白い

編上靴を草の上においてあるように見えた。

螺旋階段の明りとりらしい円窓がいくつも同じ形をして、上から下へとつづいていた。それはまるで八つ目

鰻の

腮のように見えたが、その窓枠はよく見ると

臙脂色に塗ってあった。

博士は、

螺旋階段をことことと、先にたってのぼっていった。

僕は黙々としてその後につきしたがったが、階段を一つのぼるごとに、

僕の心臓はまた一段とたかく動悸をうつのであった。

「さあ、しばらく入口で待っていてくれたまえ」

博士は、塔の頂上をしめている大実験室の扉の前に立ち停ると、

僕の方をふりかえってそういった。そして自分は、入口の暗号錠をしきりに がちゃがちゃ やっていたが、やがてそれを がちゃり と開いて、ひとり室内に姿を消した。

僕は入口にたたずみながら、異常な好奇心でもって室内の様子をうかがった。なにかしら、ひゅーんという高い唸り音をあげて、回転機がまわっていた。

ことと、ことと、ことと。

カムがしきりにピッチをきざんでいる。

2/9

ぴかり――と、紫色の電光が、扉の間から

閃いた。じいじいじいと、放電のような音もきこえる。

それにひきかえ、マカオ

博士はなにをしているのか、

咳【軽く咳をする】の声さえ聞えてこない。

僕の心臓は、なんだか急に氷のように冷たくなったのを感じた。

ごとごとごとごとごと。そのとき

博士の姿が入口にぬっと現われた。

「さあ、おはいり。だが始めから断っておくよ。どんなものを見ても、気絶なんかしちゃいけないぜ」

僕は大きくうなずいて、そんなことは平気ですと

博士に合図したが、内心では

恟々と【びくびく】していた。これはなにか よほど意外なものが、この室内にあるらしい。いったいなにであろう。

僕は おずおずと【おそるおそる】室内に足をふみいれた。

「いいかね。こっちの小さい室に入っているんだ。

檻があればいいのだが、生憎そんなものはない。まさかこんな怪物がとびこもうとは、想像だにしなかったのでね」

そういって

博士は、室内の一隅にある小さな扉を指さした。

(怪物? 怪物って、なんだろう)

博士は額に手をあげて、しばらく

沈思して【静かにじっと深く考えて】から、

「おい

君。これから

君が見る怪物は、いったい何者であるか、当ててみたまえ。もし当てることができれば、この研究所をそっくり

君にあげてもいいよ。つまり、いくら

君が考えてもわけのわからない生物が、この小さな室に入っているんだ」

「

僕はあててみますよ。なに、人間の頭脳で考えられることなら、

僕にだって――」

「いや、そうはいうが、こればかりは、人間の想像力を超越している。地球ができて以来、こういう生物を見たのはわしが最初、

絵里子が二番め、そして三番めが

君だ」

ああ

絵里子!

僕はひそかにこう考えていた。ひょっとして、

僕は

絵里子の死骸でもみせられるのではないかと考えていたのだ。

3/9

博士は、実験の都合で、ふと彼女を殺害してしまい、その死骸を

僕に見せてなんとかいいわけをするのではあるまいかと。――しかしどうやらそれはちがっていたらしい。

絵里子は、その怪物とやらをみたのち、今はなにをしているのだろうか。

「

愕いてはいけない。さあ、ここに反射窓がある。これをのぞけば、この室内の様子ははっきりわかる」

博士は、普通 魔法鏡といわれる反射窓【マジックミラー】を指さした。

僕はすぐさま決心して、指さされるままに、その窓をのぞいてみた。

そのなかに見た

刹那【一瞬】の光景!

ああ、これほど世の中に奇しき見世物があるであろうか。

僕ははっと息をのんだまま、その場に硬直してしまった。

おそろしい

生物よ!

その別室の床に、大の字なりに死んだようになって寝そべっていたのは、最初の一目では、一個の裸形の女と見えた。

だが、次の瞬間、

僕はそれを早速訂正しなければならなかった。

(女体らしい。しかしそれは絶対に人間ではない!)

絶対に人間ではありえないのだ。

なるほど四肢は豊満に発達し、皮膚の色はぬけるほど白く、乳房はゴムまりのようにもりあがり、金髪はゆたかに肩のあたりに もつれているところは女性人間のようであるが、よく見ると顔がのっぺらぼうだ。そして頭髪の間から三本の角が出ていて、その先端にたしかに眼玉と思うようなものがついている。そいつはぐるぐるとうごめいていたが、おどろいたことに、

眼瞼と思われるものが ぱちぱちと眼をしばたたいたのには

愕いた。こんな人間は絶対にありえない。

それから四肢だ。これをよく観察していると、腕はありながら、手首とか指などがない。その代り手首のあたりから先が、きゅうりの

蔓のようにぐるぐる巻いていて、それがときどきぬーっと長く床の上にのびて、そこらをしきりにのたうちまわる。

こんな形の生物は、人間の

畸型例【奇形例】にも見たことがない。怪物というよりほか、呼びようがないであろう。

まだもう一つ気のついたことがある。

4/9

それは真白な

肢体の

膚に、点々として小さい斑点がついていることだ。そういうと

そばかすみたいに聞えるが、そばかすではない。そばかすよりもずっとずっと小さい斑点で、そしていやに黒いのである。電送写真というものがあるが、あの写真を空電【電波雑音】の多いときに受信すると、画面におびただしく小さな黒い空電斑点というものが印せられるが、どっちかというと、その空電斑点によく似ているのであった。(後で分ったことであるが、その怪物の肢体についている黒斑が、

僕の第一印象のとおり、やはり本当の空電斑点であると分ったときには、さすがの

僕も腰がぬけたかと思ったほど愕いた)

「あの怪物は、どうしたのですか。

博士はどこからあれを持ってこられたのですか」

僕はマカオ

博士の方をふりかえって、はげしく詰問の言葉をおくった。

「おうほ、そのことそのこと」

と、

博士はハンカチで額の汗をふきながら、

「あれをなんというか、とにかくあの怪物が実験室の中の、なんにもない空間に足の方からむくむくと姿をあらわしはじめたときには、わしの総身の毛が一本一本逆だち、背中に大きな氷の板を背負ったように、ぶるぶると

顫えがきて停めようがなかったものさ」

「え、なんですって」

と

僕は思わず

博士の言葉を聞きかえした。なんという怪奇、

僕にはちょっと了解に苦しむことだ。

「おうほ、理解ができないのも無理ではない。つまり、もっと前から話をしなければ分らないだろう。なぜそういう怪物を、この実験室内に生ぜしめるようになったかということを。――」

そういって

博士は、戸棚の上から、一束の青写真をおろし、テーブルの上にひろげてみせた。

「これを見たまえ。これがこの室にある立体分解電子機と、もう一つ立体組成電子機の縮図だ。わしは十五年かかって、この器械を発明し、そして実物をつくりあげたのだ」

「なんです、この立体分解とか立体組成とかいうのは」

「うん、そのことだ。この説明は なかなか むつかしい。

君はテレビジョンというものを知っているかね。あれは一つの写真面を、小さな素子に

走査して、電流に直して送りだすのだ。それを受影する方では、まず受信した電流を増幅して、ブラウン管のフィラメントに加える。すると強い電流がきたときは、フィラメントは明るく輝き、たくさんの熱電子を出すし、弱い電流がきたときはフィラメントは暗く光って、熱電子は少ししか出てこない。

5/9

この熱電子の進路を、ブラウン管の制御電極でもって、はじめと同じように

走査してやると、電光板の上に、最初と同じような写真が現われる。これがテレビジョンの原理だ」

僕はなんのことだと思った。テレビジョンの原理などは、

博士にきくまでもないことである。

「テレビジョンと、

博士のご発明の立体分解電子機とは、どういう関係があるのですか」

「つまりそれは、一口にいうと、テレビジョンとか電送写真とかは、いまもいったとおり平面である写真を遠方に送るのであるが、わしの発明した電子機では、立体を送ったりまた受けたりするのさ」

「立体を送ったり受けたりといいますと――」

僕にはなんのことだか分らないので、問いかえした。

「つまり物体をだね、たとえばここに鉄の灰皿がある。これを電気的方法によって遠方へおくったり、また遠方にあるアルミニュームの金だらいを電気的方法によってここへ持ってきたりするのさ。あっはっはっ、いっこう解せぬという顔つきだね。考えだけならなんでもないではないか。平面がテレビジョンや電送写真として送れるものなら、立体もまた送ったり受けたりできるわけではないか」

僕には、

博士のいうことが すこしずつ わかってきた。

「しかし

博士、写真などはいと簡単ですが、鉄の灰皿などとなると、これは物質ではありませんか。電気になおすたって、なおせますか」

「なあに訳のないことさ。鉄にしろアルミニュームにしろ、これをだんだん小さくしてゆくと分子になり、原子になりそれをさらに小さくわってゆくと電子とプロトン【陽子】とになる。ところがプロトンとは、電子のぬけ穀のことであって、結局、この世の中には電子のほかに なにものもないのさ。すべての物質は空間をいかに電子が構成しているかによって、鉄ともなりアルミニュームともなるんだ。だからすべての物質は、最後においては電荷に帰することができる。そうではないか。平面であろうと立体であろうと、

走査の原理には変りはない。平面

走査ができれば立体

走査もできるわけだ。鉄の灰皿を立体

走査すれば、これはすなわち一連の電信符号と かわりないものとなる。どうだ、わかったろうが」

「ふーむ、そういう理屈ですか。いや、おそろしいことになったものだ」

6/9

僕は長大息とともにそういった。

平面

走査をする電送写真やテレビジョンがあれば、灰皿や金だらいを立体

走査することも案外似かよった立体

走査の原理でもって達成しえられるように思う。

灰皿ができれば、なにも金属にかぎらない。すべての物質物体は、電子に変じて送ったり受けとったりできるわけだ。すると、隣室の床にころがっている怪奇きわまるあの生物は――?

「あれも、

博士の器械で吸いよせたのですか」

と、

僕は気もちのよくないことを、

博士にきいてみた。

「うむ、やっと気がついたようだね」と

博士は

頤髯をごそりとうごかし、「

君の察したとおり、あの怪物は、実は、今月はじめて立体組成電子機をうごかしてみたところ、いきなり器械のはたらきでもって、台の上に現われてきたんだ。いや、実に

愕いた。どのくらい

愕いたといって、形容ができないほどだ。はじめはね、あのぬらぬらした触手というか触足というか、つまり人間でいえば足の方から現われてきたんだ。それまでにはなにもない空間にだよ、怪物の足が現われてきたんだ。器械がまわり、時間がたつにつれ、足の先に腰が現われ、それからその先に胴中やら、胸やら肩やら、そしてあの醜い首やらがむくむくと、まるで畳んであったゴム風船をふくらますように現われてきたではないか。自分の発明した器械であるとはいえ、またそういうことが起ることも予想していたけれど、いよいよそういうふうに実物が現われたときには、いかに気丈夫なわしでも、ぞーっと身ぶるいした」

ものがたる

博士の顔は、さすがに青ざめていた。

「

博士、いったいあの怪物は、どこにいたものが、こうしてここへやってきたのでしょうか」

「多分、火星の生物だろうと思うよ。火星の生物も、いまわしがこしらえたと似たような器械をもっていて、それを使っているらしい。だから、火星において、たまたま

走査をして電気になった女体を、わしの器械が吸いとってしまったわけらしい」

「おどろくべきことですね。そんなことができるとは、想像もおよばない」

と、

僕は心の底から感嘆の

詞をはなった。

博士は、それほど得意そうに見えなかった。

博士の眉毛の間にはふかい溝がきざまれていた。

7/9

「

博士はこんな大発明をしながら、あまりよろこんでいらっしゃらないのは、どういうわけですか」

と、

僕はつい気になって、たずねてみた。

「ああ、

君の目にも、わしの苦痛がわかるかね。そうだ、

君の見るとおり、わしはまだ喜んでいないのだ。というのは、まだ分らないことがたくさんあるのだ。たとえば、いま

君がみた宇宙女囚――と、かりに名づけておこう――あの宇宙女囚は、三つの眼をぴくりぴくりとうごかしている。つまりあの生物は、たしかに生きているのだ。しかし残念なことに、意識を失っている。宇宙を電気になってとんでいるところをわしの器械に吸いよせ、そしてあのように立体化してみたところが、肉体は現われたが、意識がないというのでは、研究者としてこれが悲しまずにいられるだろうか」

博士はしんみりと述懐した。

なるほど、あの怪物は生きてはいるが、意識がないようである。

僕から見れば、

博士は

千古不朽【永遠に滅びない】の大発明をしたように思うが、当の

博士としては、これではまだ研究を完成していないわけで、それでは はずかしいといっているのであろう。

僕は

博士に、宇宙女囚をもっとそばぢかくでみたいといったところ、

博士はそれを承諾し、ついに小さい扉をひらき、宇宙女囚の のたうちまわるそばに、

僕をつれていった。

反射鏡から見たときとはちがって、そばぢかくでみた宇宙女囚の肢体といい容貌といい あまりながく見ていると 脳髄がきゅーっと縮まり発狂するのではないか といったような恐怖にさえ襲われるのであった。

そのとき

僕は、ゆくりもなく【思いがけなく】、女囚の白い膚の上に、例の空電斑点をはっきりとみとめたのであった。この女体が一連の電気と化して空間をはしりゆくとき、宇宙の雲助【軽い悪党】ともいうべき空電に

禍いされても不思議ではない。そして生れもつかぬ黒い斑点を身体中に印せられた結果、もとの立体にかえっても、この斑点はなにか意識の回復を邪魔するようにはたらいているのではなかろうか。

僕がそのことを

博士に話すと、

博士は手をうってよろこんだ。

「そうだ。

君の考えは実にすばらしい。わしはそこまで考えつかなかったよ。

8/9

うむ、分るぞ分るぞ。たとえば、脳髄の中にその黒い異物である斑点が交っていれば、脳髄の働きを害するにちがいない。――うむ、それはすばらしい発見だ。そういうことなら、なにも冒険をやって、

絵里子を宇宙に飛ばさないでもよかったのだ。ああもう時すでにおそしだ」

絵里子?

僕は

博士の言葉を聞きとがめた。

「

博士、くわしくいってください。

絵里子をどうしたというのですか。――

博士、さあいってください。なぜあなたは黙っていられる――」

博士は

僕の顔をしばし無言のままみつめていた。やがて

博士は

慄えをおびた声で、

「

絵里子は、いまごろ火星へついているだろう。わしは

絵里子に命じ、自分の研究力の足りないところを、火星へ調査にやったのだ。

絵里子は一連の電波となって宇宙をとんでいったよ。わしはあまりに成功を急ぎすぎた。それがよくなかったのだ。

君にも

絵里子にもすまないことをした」

といって

僕の前に

頭を垂れた。

底本:「十八時の音楽浴」早川文庫、早川書房

1976(昭和51)年1月15日発行

1990(平成2)年4月30日2刷

入力:大野晋

校正:しず

2000年2月2日公開

2006年7月18日修正

青空文庫作成ファイル:

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

----- (以下、

シン文庫 追記) -----

関係者の皆様、大変ありがとうございました。感謝致します。

9/9